Um ano atrás comprei, depois de anos de procura, uma coleção da “Clássicos da Literatura Juvenil”.

Uma das melhores coisas em comprar livros usados é tentar descobrir as histórias por trás deles. Aqueles livros pertenceram a alguém, às vezes foram lidos por alguém. Existe uma razão para terem chegado ali. Nem sempre é uma história bonita.

Há um pequeno nicho de gente que passou a cultuar sebos e livros usados nestes tempos malucos, como cultuam vitrolas e discos de vinil — deram até para tecer loas a máquinas de escrever, mondrongos que deveriam estar bem enterrados no quintal de uma fábrica de notebooks. É gente que perde de vista o que é realmente importante — sebo é bom não porque é sebo, mas porque vende livros mais baratos e às vezes difíceis de achar —, mas também gente acostumada com um mundo fácil demais, insosso demais, talvez, que busca um romantismo que só existe de verdade em suas cabeças.

Tenho a impressão de que a maioria desse pessoal que cultua livros usados, geralmente superficial e tão empolgada com a ideia que eles materializam quanto com o livro em si, gostaria um pouco menos se soubesse como a maioria deles vai parar nos sebos: com a morte de alguém, cuja biblioteca livreiros compram por metro a preços que envergonhariam qualquer cidadão; eles sabem que muitos dos livros apenas acumularão poeira e prejuízo, mas sabem também que ali há coisas boas o suficiente para recuperar, com alguma sorte, o investimento.

Talvez seja uma história parecida com essa que está atrás dessa coleção que agora é minha.

Durante quase dois anos, uma mãe comprou, religiosamente, esses livros para sua filha. A cada duas semanas, ela passava na banca para pegar o último volume, que vinha embalado em plástico e trazia uma etiqueta prateada redonda com o preço. Muitas vezes, ela ou a filha tirava a etiqueta com cuidado e a colava na terceira capa de cada livro. Graças às etiquetas coladas com zelo eventual posso saber quanto custavam. Elas avisam que um novo volume saía quinzenalmente às terças-feiras. No início, novembro de 1971, custava 8 cruzeiros. Em maio de 72, o preço aumentou: 9 cruzeiros. Finalmente, a partir de fevereiro de 73 passaria a custar 10 cruzeiros.

Desconfio que tenha sido a mãe a colar as etiquetas. Talvez para não esquecer quanto gastara. Mas talvez porque dava tanta importância àquele objeto que não queria perder nenhum dos elementos que o fazia tão valioso ao ser exposto na banca de revistas, a oportunidade de levar literatura com boas referências para sua filha e valorizar um pouco mais o esforço em desasná-la com elegância: “Olha, eu gastei oito cruzeiros com cada um desses livros, se você aproveitou ou não, tanto se me dá.”

Não guardava apenas isso. Tudo o que vinha no pacote era colocado com cuidado dentro dos livros. Em maio de 1972 a Abril lançava outra série de fascículos, “Os Cientistas”; dá para acompanhar o lançamento nos livros daquele mês. No volume 12 foi guardado um folder anunciando a nova coleção; no 13, um folder maior detalha a coleção e os brindes que a acompanhavam.

No volume 29 um papelinho anunciava, com um ano de atraso, que a partir daquele número o texto dos livros seguiria as normas do novo acordo ortográfico, de dezembro de 1971. Ia-se o acento grave de sòzinho, e sem o acento diferencial como distinguir êle da letra ele, ou o govêrno que governo?

Mas algo aconteceu quando a coleção chegou ao número 41.

Faltavam apenas dezoito semanas para completar a coleção. Durante quase dois anos, ela comprou religiosamente cada livro; mas de repente parou. Nunca mais, disse o corvo.

Faltava tão pouco. E agora só me resta imaginar por quê.

A hipótese mais óbvia: faltou dinheiro. Era 1973 — o ano do fim do milagre econômico, do choque do petróleo. Ou o casamento acabou e outras prioridades surgiram. Mas duvido, duvido muito. Ela deixou de comprar porque cansou de ver os livros intocados na estante. Porque não valia a pena continuar comprando livros que ninguém lia.

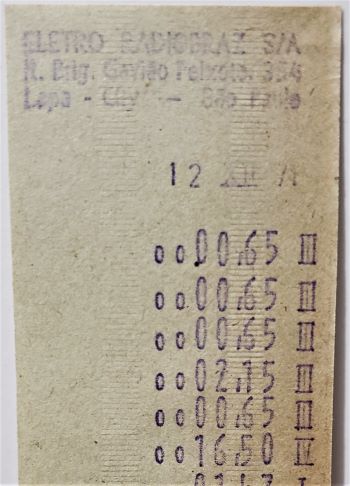

São os brindes involuntários, os mementos esquecidos dentro dos livros, que contam essa história. No volume 2, “O Conde de Monte Cristo”, um cupom de caixa registradora da Eletro Radiobraz S/A, que em 12 de dezembro de 71 tinha loja à Brig. Gavião Peixoto, 354, Lapa, City, São Paulo; isso foi depois dela abrir o capital, antes de ser vendida ao Pão de Açúcar e muito antes de ver sua marca desaparecer. Naquele dia, alheia a tudo isso, a mulher que comprava esses livros toda quinzena fez as compras do mês, no valor total de Cr$ 131,21. No volume 6, “Alice no País das Maravilhas / Alice no País do Espelho”, um cartão singelo de Natal de 73, em que sua colega Cibeli faz votos de um feliz Natal. No volume 16, “Mulherzinhas”, uma natureza morta decalcada em papel de seda com caneta esferográfica.

É a nota fiscal que permite concluir que esses livros foram comprados por sua mãe, que fazia compras na Eletro e guardou o cupom no livro que tinha acabado de comprar para sua filha. São o cartão e o desenho que me dão a certeza de que ela comprou os livros para sua filha, que leu apenas os títulos mais atraentes para meninas, nos quais eventualmente guardava pequenas coisas do cotidiano, e deixava os outros descansando na estante, relatos de aventuras tão masculinas, com todo o material que ainda hoje está guardado lá, como folders e avisos.

É uma história possível entre tantas, não há nada de novo nisso. O que é novo é que depois de tanto tempo finalmente percebo algo que sempre me passou batido: o quanto essa coleção era masculina. Era para garotos, antes que meninas.

Ao longo de alguns anos, li e reli todos aqueles livros. Mas perdi a conta de quantas vezes reli “A Ilha do Tesouro”, “O Conde de Monte Cristo”, “Aventuras de Tom Sawyer”, “Os Três Mosqueteiros”, “David Copperfield”, “Odisseia”, “Beleza Negra”, “Robin Hood”, “Sem Família”, “Os Patins de Prata”, “Robinson Suíço”, “Caçadores de Cavalos”, “Nevada” e “O Corsário Negro”. São os livros que definiram minha infância, provavelmente. E quase todos eles são literatura que apenas um garoto privilegiaria.

Eu nunca tinha percebido isso, e é bom ver que mesmo quarenta anos depois ainda consigo descobrir algo novo nesses livros. Parece pouco, em se tratando de obras simplificadas para crianças. Não é.

Rafael:

Sobre os sebos: não fossem os sebos do centro velho de São Paulo, eu não teria lido jamais todos os livros do Maurice Leblanc e seu icônico ladrão cavalheiro Arsene Lupin, ou os livros da Patricia Highsmith e seu personagem mais famoso, o psicopata, o bon vivant e cruel, Thomas Ripley.

Eu temo o dia em que os sebos desaparecerem, como está acontecendo com as bancas de revistas.