Estou impressionado com o fato de The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years, de Ron Howard, estar sendo considerado por jornais no mundo inteiro — inclusive alguns que respeito como o Guardian — como um dos bons filmes do ano. Devem ter visto um filme que eu não vi.

Para quem acompanha a história dos últimos 25 anos de lançamentos em vídeo da Apple Corps., Eight Days a Week não traz novidades além de algumas imagens inéditas, incluindo uma versão porcamente colorizada do primeiro show nos EUA, em Washington. É a versão sanitizada e embelezada que os Beatles decidiram deixar para a posteridade, um filme superficial que apenas reconta pela milésima vez a versão oficial.

É uma oportunidade desperdiçada. Com um pouco mais de rigor Eight Days a Week poderia fazer uma análise da evolução — ou retrocesso — da banda na estrada. Poderia lembrar, por exemplo, que em 1966 as pessoas já não lotavam completamente os grandes estádios que uma banda que não mais fazia sequer questão de tocar certo encarava com enfado e às vezes medo.

Em vez disso Eight Days a Week tenta cumprir o seu papel na mitificação absoluta banda, enfatizando, por exemplo, a sua recusa em tocar para audiências racialmente segregadas. É talvez o único ponto positivo do filme, ao lembrar que, ao contrário do silêncio de praxe que eram obrigados a fazer sobre questões polêmicas, como a guerra do Vietnã, os Beatles se pronunciaram ativamente contra a segregação nos EUA. Obviamente, tudo é tão inflado que chega a passar a impressão de que a segregação só acabou porque os Beatles queriam.

Um documentário decente sobre esse período jamais poderia deixar de dar ao menos um vislumbre do lado sombrio, pouco recomendável das turnês. Das autoridades locais que eram obrigados a bajular, as pequenas humilhações a que precisavam se submeter. Ou, principalmente, das orgias de sexo e drogas que tinham lugar nas excursões, e a que Lennon se referiu em sua fase iconoclasta como uma cena de “Satyricon”. Dos “pedágios sexuais” que tietes pagavam a roadies e managers para terem uma chance de dormir com os seus ídolos — naquele momento, para aquelas pessoas, eles eram os reis do mundo, mais famosos que Jesus Cristo, e a fé requer sacrifícios. Faltam até mesmo anedotas clássicas, como George Harrison na Mansão Playboy levando duas coelhinhas para o quarto — o rapaz tinha bom apetite.

O filme sequer menciona Jimmy Nichol, o baterista que substituiu Ringo, doente, em alguns shows na Austrália. A essa altura, acreditando piamente na versão que vieram construindo ao longo dos últimos 45 anos, Ringo sequer deve se lembrar do medo que sentiu ante a possibilidade de ser substituído definitivamente, como Pete Best antes dele. A julgar pelo filme, esse medo nunca existiu porque ninguém jamais ouviu falar de Pete Best.

Esse é o problema mais grave desse conto de fadas póstumo: a tentativa de obliteração total da presença de Pete Best, seu primeiro baterista, da história da banda.

Pete Best foi defenestrado em agosto de 1962, quando George Martin, depois do primeiro teste na Parlophone, avisou que iria usar um baterista de estúdio nas gravações. A história diria que a banda tomou essa decisão porque Best não combinava com aquele monstro de três cabeças que, naquele momento, eram John, Paul e George; porque Ringo era melhor baterista; e porque havia algum tempo que queriam tê-lo na banda.

Tudo isso é verdade; mas não foi o fator determinante. Os Beatles chutaram Pete — sem sequer terem a decência de falar isso a ele: confiaram a tarefa a Brian Epstein — porque entenderam que naquele momento ele estava atrapalhando o seu caminho para gravar um disco. Botaram o coitado para fora para poder entrar no mercado fonográfico, e dificilmente o teriam expulso se não houvesse aparecido a oportunidade e a justificativa. Lennon e McCartney não podiam vender a mãe porque elas já tinham morrido; venderam Pete Best.

Ao negar a Pete Best seu papel na história dos Beatles e ignorar a sua existência, ou admitir esse ponto ético tão baixo, Eight Days a Week falseia a história dos Beatles. Porque Best era quem estava nas baquetas quando os Beatles definiram sua formação definitiva (bateria, um baixista canhoto e dois guitarristas) e desenvolveram o seu estilo, tocando oito horas por dia em Hamburgo. Foi ele quem passou por todo o processo de aprendizado ao lado de John, Paul e George (e de Stu Sutcliffe, também deixado de lado pelo filme). Não interessa o que digam agora: Best era tão beatle como Lennon ou McCartney, para todos os efeitos. Foi em protesto contra a sua saída que os fãs no Cavern deram a George o olho roxo que ele ostentou envergonhadamente na gravação de Love Me Do.

As pessoas vivem perguntando quem é o quinto beatle. A resposta é simples: Ringo. O quarto foi Best.

Pete Best foi um dos primeiros cadáveres que os Beatles deixaram ao longo da estrada em sua caminhada muitas vezes implacável em busca do sucesso; depois viria Mal Evans, e Brian Epstein morreu pressentindo que seria mais um deles.

***

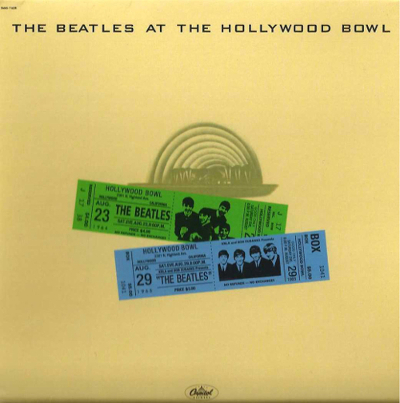

Acompanha o filme uma nova edição do Live at the Hollywood Bowl. O disco lançado à revelia da banda em 1977 (para enfrentar o lançamento, pela Lingasong, do The Beatles Live! at the Star-Club in Hamburg, Germany; 1962), tinha 13 faixas com canções gravadas em três shows diferentes, em 1964 e 1965, e uma capa elegante e simples. A reedição, naturalmente remasterizada, traz quatro faixas bônus, é apresentada mais ou menos como a trilha do novo filme e traz uma nova capa, a mais medíocre de toda a história da banda.

Apesar da remasterização ser excelente e o disco soar muito melhor agora, é um lançamento insuficiente em 2016. Dá para entender a escolha feita por George Martin em 1977, diante das limitações técnicas do material à sua disposição. Mas um relançamento do Hollywood Bowl, para fazer sentido hoje, poderia incluir os três shows na íntegra; até mesmo o de 29 de agosto, em que houve graves problemas com os microfones. Se você quiser ouvi-los, procure por The Beatles – The Complete Hollywood Bowl Concerts nas redes da vida.

Se preferir ver os meninos em ação, no YouTube alguém fez o impossível: juntou fontes diversas e criou um filme do show inteiro.

Mas solução ainda melhor seria fazer um novo disco, uma trilha real e adequada para acompanhar o filme. Algo mais abrangente, que cobrisse toda a trajetória dos Beatles em shows ao vivo.

O disco que eu faria seria simples. Começaria com uma gravação de Baby Let’s Play House, feita no dia em que Lennon conheceu McCartney. Algumas gravações de 1960 na casa de McCartney, como Hello Little Girl e I’ll Follow the Sun. Passaria para uma seleção de canções gravadas no Cavern em 1962: Kansas City, Catswalk, One After 909 e uma preferida minha, um ensaio de I Saw Her Standing There com John na gaita. Algumas faixas do Star Club, cujas gravações agora pertencem a eles. Depois, o show no London Palladium que marcou o início da Beatlemania. Daí para gravações do primeiro show nos EUA, e uma série de canções das tantas e tantas turnês de 1964 e 1965 — de preferência aquelas que nunca tenham aparecido em disco oficial, como If I Fell; incluiria, claro, Lennon insultando a audiência, como em Atlanta. Em seguida, algumas gravações dos shows no Budokan, no Japão, e canções do Candlestick Park, o último show da última turnê dos Beatles. Incluiria então as versões de Revolution e Hey Jude apresentadas na TV inglesa, e terminaria com os takes não usados do show no telhado.

Na verdade qualquer um pode montar esse disco, ou um mais adequado às suas próprias preferências. Todo esse material está disponível na internet. É o que faz esses lançamentos da Apple menos frustrantes. Por mais inepta que seja a maneira como estão lidando com o material disponível — por exemplo, adiando ao máximo o lançamento da versão restaurada do filme Let it Be, ou deixando de seguir a minha sugestão e dar o material bruto para o Scorsese fazer outro filme —, a internet nos redime.