O Bia e o Idelber estão discutindo as qualidades ou defeitos do novo panorama musical e tecnológico. O Bia se queixa do excesso de informação. O Idelber gosta disso.

O Bia e o Idelber estão discutindo as qualidades ou defeitos do novo panorama musical e tecnológico. O Bia se queixa do excesso de informação. O Idelber gosta disso.

A razão, na opinião deste blog, está com o Idelber; o Bia ainda não se convenceu de que é um velhote saudosista e conservador, incomodado com o fato de que os objetos a que se apegou ao longo de três décadas estão desaparecendo porque surgiu uma nova forma de distribuição de conteúdo, muito mais eficiente.

Esse — as vantagens e desvantagens de novos canais de distribuição — parece ser o principal ponto discutido por eles.

A resistência ao novo que se encontra no Bia é relativamente comum, e se manifesta às vezes como pura implicância. Em pleno início do século XXI pessoas ainda reclamavam que a qualidade dos graves em CD era inferior à dos LPs (o que podia não ser mentira nos primeiros tempos do CD nos anos 1980, mas dificilmente verdadeiro hoje). Agora elas reclamam da dispersão de atenção causada pelo MP3, do fato de tudo ser superficial. Muita música disponível.

Isso é bobagem. Não é porque posso achar facilmente a discografia completa de Richard Clayderman que vou passar a ouvi-lo tocar Pour Elise; mas o mesmo mecanismo que o torna disponível faz com que se possa achar, por exemplo, gravações importantes da deusa. Eu, por exemplo, não tenho e não pretendo ter um iPod. Não ouço música na rua. Não consigo escrever ouvindo música. Para gente como eu, o fato de haver tanta oferta não aumenta, necessariamente, a minha demanda. Mas aumenta a chance de achar o que eu quero ouvir.

O Bia esquece outra coisa: que a verdadeira comparação a ser feita, nesse caso, não é com os antigos LPs ou mesmo com os CDs. É com o rádio. Ali, também, se ouvia muito, de muita coisa. Nem por isso as pessoas deixavam de prestar atenção ao que realmente gostavam — roqueiros narigudos como o Bia ouvindo Lou Reed, ou mineiros trotsquistas barbudinhos como o Idelber ouvindo sei lá quem (talvez entrevistas do Telê Santana em cassete, sei lá…).

A questão da possibilidade de escolha é importante, claro. Nos anos 80, era virtualmente impossível achar muito do que se queria ouvir. Ficava-se restrito ao que as gravadoras queriam ou podiam oferecer. Hoje, com alguns cliques e palavras-chave pode-se encontrar o que quiser. Para beatlemaníacos como eu, que se sentiam iluminados por terem o único Decca Tapes da cidade e orgulhosos pelo fato de ele correr de mão em mão para ser gravado em fita cassete, a possibilidade de ouvir o que quiserem é algo fantástico. É revolucionário.

O LP foi inventado em 1948, como lembra o Idelber, mas foi só a partir dos anos 60 que passou a ter relevância. Foi inventado para suprir as deficiências que os formatos anteriores tinham: discos de longa duração poderiam acondicionar peças maiores, principalmente eruditas.

No que diz respeito à música pop, no entanto, o LP era pouco mais que um suporte ao que realmente importava: os compactos. Até o rock se afirmar como música “madura” (se é que isso não é uma contradição em termos), LPs eram normalmente coletâneas de compactos. Era para eles que se dirigia a capacidade criativa do artista e os maiores esforços de relações públicas das gravadoras. Por isso a música pop se organizou em torno de canções com no máximo três minutos.

O produto não podia ser mais simples: sete polegadas, 45 rpm, uma canção, às vezes duas. Sem capa ilustrada. Sem nada além da música. As pessoas não compravam o compacto porque a capa era bonita ou porque achavam estar conseguindo uma melhor relação custo/benefício. Compravam porque aquela música era boa.

Foi a geração dos anos 60 que deu ao LP uma dimensão, digamos, mais respeitável. Artistas como os Beatles, que ao gastar uma soma espantosa na capa do Sgt. Pepper’s (que custou mais que toda a gravação do seu primeiro álbum) deram um valor intelectual até então inexistente ao LP (valor que, a propósito, nunca seguiram ao pé da letra. Com exceção do lado B do Abbey Road, os Beatles nunca fizeram nada realmente conceitual. Aliás, nem mesmo o Sgt. Pepper’s. Aliás aliás, eles só compunham para álbuns sob pressão, quando precisavam completar um disco por imposição da gravadora. Sua luta verdadeira era sempre para compor o próximo compacto, e a maioria das canções que completavam o LP eram consideradas, por eles, apenas fillers).

Foi a geração dos anos 60 que deu ao LP uma dimensão, digamos, mais respeitável. Artistas como os Beatles, que ao gastar uma soma espantosa na capa do Sgt. Pepper’s (que custou mais que toda a gravação do seu primeiro álbum) deram um valor intelectual até então inexistente ao LP (valor que, a propósito, nunca seguiram ao pé da letra. Com exceção do lado B do Abbey Road, os Beatles nunca fizeram nada realmente conceitual. Aliás, nem mesmo o Sgt. Pepper’s. Aliás aliás, eles só compunham para álbuns sob pressão, quando precisavam completar um disco por imposição da gravadora. Sua luta verdadeira era sempre para compor o próximo compacto, e a maioria das canções que completavam o LP eram consideradas, por eles, apenas fillers).

A coisa piorou, e muito, a partir dos anos 80. O casamento entre música e vídeo promovido pela MTV praticamente destruiu o valor intrínseco da música. Lixo, muito lixo musical foi empurrado goela da sociedade abaixo por ter, como trunfos, um bom diretor e um bom relações públicas. Para usar como exemplo o rei dos videoclipes, o comunista Michael Jackson, é sintomático que as pessoas lembrem mais de Thriller, uma canção medíocre, do que de Billie Jean, bastante superior. Apenas porque o seu videoclipe era melhor — ou mais impactante.

Mas as novas facilidades de distribuição não são a questão verdadeiramente fundamental, na minha opinião, no que diz respeito ao produto cultural.

A ascensão do MP3 e das redes peer to peer, finalmente, libertam a música de tudo o que é acessório. Dos artistas gráficos, dos diretores de vídeo, do poder de marketing das gravadoras. A canção pop passa a ser importante por si mesma. As pessoas deixam de comprar um disco influenciados por sua capa ou porque, de doze canções, há três de que gostam e que os forçam a levar, de contrapeso, nove canções ruins. Em vez disso, ouvem a música pelo seu valor real, livre de boa parte de outras condicionantes. Não foi à toa que o pessoal do Metallica, em sua diatribe ludita contra o a troca de arquivos, disse que lojas como a iTunes “matam o formato do LP”. Como se formatos fossem mais importantes que a música (no caso deles, talvez tenham razão. Mas mesmo eles acabam de se render à realidade).

O MP3 e o P2P trouxeram liberdade de escolha às pessoas. Mais do que nunca, elas podem ouvir apenas o que é bom. Agora podem voltar a realmente ouvir música, e a escolher o que lhes parece bom, sem que o mercado lhe imponho de maneira tão ostensiva gostos e padrões. Essa liberdade é insubstituível, e não tem preço. E se para conquistá-la é preciso jogar fora os velhos vinis e CDs sem personalidade, que se jogue. Que façam como os bobões que queimaram discos dos Beatles quando Lennon disse que eram mais famosos que Jesus Cristo. Os verdadeiros fãs de música agradecem.

O Ina pediu, há uns tempos, que a gente enumerasse

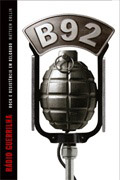

O Ina pediu, há uns tempos, que a gente enumerasse  A Barracuda acaba de lançar um livro fascinante: “Rádio Guerrilha – Rock e Resistência em Belgrado”, do jornalista inglês Matthew Collin.

A Barracuda acaba de lançar um livro fascinante: “Rádio Guerrilha – Rock e Resistência em Belgrado”, do jornalista inglês Matthew Collin. O post de ontem foi uma egotrip maior do que parece.

O post de ontem foi uma egotrip maior do que parece. Na contracapa de Two Virgins, primeiro disco da dupla, Lennon e Yoko Ono aparecem nus, de costas. E a verdade trágica então se revela, uma verdade feia, triste: a bunda dele é mais bonita que a dela. Não que alguma das duas preste para alguma coisa, mas a bunda dela é mais feia que a dele.

Na contracapa de Two Virgins, primeiro disco da dupla, Lennon e Yoko Ono aparecem nus, de costas. E a verdade trágica então se revela, uma verdade feia, triste: a bunda dele é mais bonita que a dela. Não que alguma das duas preste para alguma coisa, mas a bunda dela é mais feia que a dele. Mas ele menciona o Platô de Neópolis e uma unidade produtora de arroz. Ele não diz em seu comentário, mas a tal unidade, construída pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, é realmente grande. Tão grande que a produção local jamais deu conta de atender às suas possibilidades, e está abandonada há cerca de três anos.

Mas ele menciona o Platô de Neópolis e uma unidade produtora de arroz. Ele não diz em seu comentário, mas a tal unidade, construída pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, é realmente grande. Tão grande que a produção local jamais deu conta de atender às suas possibilidades, e está abandonada há cerca de três anos.