A quase derrota do Brasil ante o Paraguai anteontem foi melancólica. Talvez mais melancólica para mim, que lembro de um Brasil e Paraguai em 1979 como um dos primeiros jogos da Seleção Brasileira a que assisti.

Mais melancólica, no entanto, foi a certeza de que o futebol brasileiro acabou.

Não é pelo 7 a 1, nem pelo futebol feio ao mesmo tempo que ineficaz que se tornou a marca de um time que um dia “jogou por música”. Esses são apenas sintomas tardios. O futebol brasileiro vive já há muito tempo uma lenta agonia, cujo fim parece ser a redundância irreversível do antes considerado o melhor futebol do mundo.

As pessoas buscam causas aqui e ali. Criticam a corrupção endêmica na CBF, a velhice tática dos técnicos, a mudança estrutural do próprio futebol. Claro que todas essas mazelas contribuem, e muito, para deteriorar essa situação. Mas nada disso é razão suficiente.

A CBF em 1982 não era mais honesta que em 2016 — a única diferença era de escala. As concepções táticas atuais dos técnicos não são tão diferentes das de suas contrapartes europeias. E embora tenhamos hoje a impressão desconfortável de que somos um cachorro velho que não aprende os novos truques que os outros cachorros aprenderam, quem acha que o futebol mudou a ponto de se tornar realmente diferente deveria assistir ao documentário “Isto é Pelé”. Nele o ex-namorado da Xuxa menciona, em 1974, como o futebol tinha mudado desde 1958: mais rápido, menos espaços, mais aplicação tática — exatamente o mesmo diagnóstico que se faz agora.

Se eu fosse procurar uma culpada para servir de bode expiatório seria a Lei Pelé. E é no mínimo irônico que uma lei que deu dignidade ao ofício de jogador, e que leva o nome do símbolo da melhor fase do ludopédio pátrio, esteja destruindo o futebol brasileiro.

Não é que ela seja intrinsecamente má. Quando se lembra que Garricha deixou de ganhar um aumento porque um dos cartolas do Botafogo não admitia que um jogador ganhasse mais que um engenheiro como ele, não há como se opor à lei. Mas seus efeitos colaterais foram perversos.

Ao tirar dos clubes o controle sobre os destinos dos jogadores, a Lei Pelé tornou inviável a criação de grandes times como os do passado. Não é apenas o fato de que clubes não investem mais em jogadores porque sabem que na temporada seguinte eles estarão em outro time; é porque não têm mais condições de garantir que um time permaneça o mesmo por mais de um ano, e se perdem no labirinto complexo de negociações e renegociações em que cada um leva uma fatia do dinheiro, às expensas do time. Um time como o Flamengo do início dos anos 80 não é mais possível.

E sem grandes times, estáveis, não há grande Seleção Brasileira.

Até os primeiros anos depois do início da debandada geral dos jogadores brasileiros para a Europa, cada escrete canarinho era baseada nos melhores times de sua época. Em 1982, por exemplo, eram o Flamengo e o São Paulo; em 1962 e 1970, o Botafogo e o Santos.

Eram jogadores acostumados a jogar juntos. Conheciam seus companheiros de time, sabiam o que podiam esperar de cada um deles. E também eram acostumados a jogar uns contra os outros, o que fazia com que também conhecessem seus estilos, suas características. Com bastante tempo de preparação e aclimatação na velha e boa Toca da Raposa, era relativamente fácil formar um time entrosado e eficiente.

Era isso que fazia o Brasil o dono do melhor futebol. Não era o número de Copas conquistadas: era a certeza de que se teria, mesmo na derrota, um futebol com personalidade e um mínimo de qualidade. Eram os tempos em que o pior Brasil era infinitamente superior ao melhor Paraguai.

Em 1990 a Seleção tinha se tornado uma versão esportiva da Legião Estrangeira; e apenas Careca e Alemão jogavam juntos, no Napoli. Já naquele ano dava para perceber a diferença de qualidade em relação às Copas anteriores. Mas ainda havia um tempo relativamente grande de concentração, e embora claramente decadente a coisa ainda se sustentava porque, bem ou mal, os jogadores eram formados no Brasil. Iam para a Europa tarde, normalmente depois de consagrados na Seleção.

A Lei Pelé, acompanhando a evolução do mercado, pegou esse estado de coisas e o tornou insustentável. Indo cada vez mais cedo para o exterior — há dezenas, centenas de jogadores brasileiros mundo afora que sequer chegaram a jogar profissionalmente no Brasil —, eles simplesmente não conhecem uns aos outros. Convocados, trazem estilos de jogo diferentes entre si, baseados no modelo europeu. Alie a isso o tempo cada vez mais exíguo de preparação, e então pode-se compreender o 7 a 1. É impossível montar um time realmente bom dessa forma. O resultado é a dependência enorme do talento individual de cada um — que, por sua vez, precisa do suporte do grupo para se realizar. Como esse tal de grupo mal existe, o resultado é um jogo como o de anteontem.

A tragédia estava anunciada há muito tempo.

Talvez haja uma possibilidade de recuperação. Se não pode nem deve revogar a Lei Pelé, a CBF poderia determinar que apenas jogadores que atuem no Brasil sejam convocados. Talvez isso pudesse forçar ao menos um adiamento da emigração; na pior das hipóteses, pode-se perder em talento, mas ganha-se em entrosamento e na redefinição de um estilo próprio, adequado aos novos tempos.

Pode até parecer uma solução radical, e talvez nem seja suficiente. Mas qualquer coisa é melhor que o modelo atual.

Infelizmente, essa solução não vai ser tomada. De qualquer forma, o problema real está nos mecanismos do mercado, e contra eles não há remédio. E por isso é possível sair pelo meio da rua bradando em desespero que o futebol brasileiro acabou, que o futuro lhe reserva apenas sua cada vez mais rápida decadência à irrelevância.

Quem nasceu entre o final dos anos 60 e início dos 70 cresceu sob a égide do tricampeonato, ainda ouvindo os ecos de um tempo em que Pelé e Garrincha assombravam o mundo. Mesmo passando 24 anos sem ganhar uma Copa, sabíamos que só nos revoltávamos com isso porque acreditávamos que estávamos muito acima do resto do futebol mundial; uma Copa era um direito natural do melhor futebol do mundo. Tínhamos consciência de quem éramos, e essa consciência nos definia.

Não nos define mais.

A mais aguardada na história das biografias dos Beatles é também a melhor e mais completa, talvez definitiva. Um trabalho hercúleo de pesquisa e de checagem de fatos, é infelizmente uma obra ainda em andamento: este é apenas o primeiro volume (com mais de 800 páginas, além de uma versão especial estendida, imensa, para colecionadores) de uma trilogia — os próximos volumes, imagino, se chamarão Turn On e Drop Out. Uma análise um pouco mais aprofundada do livro está

A mais aguardada na história das biografias dos Beatles é também a melhor e mais completa, talvez definitiva. Um trabalho hercúleo de pesquisa e de checagem de fatos, é infelizmente uma obra ainda em andamento: este é apenas o primeiro volume (com mais de 800 páginas, além de uma versão especial estendida, imensa, para colecionadores) de uma trilogia — os próximos volumes, imagino, se chamarão Turn On e Drop Out. Uma análise um pouco mais aprofundada do livro está  A mais aguardada na história das biografias dos Beatles é também a melhor e mais completa, talvez definitiva. Um trabalho hercúleo de pesquisa e de checagem de fatos, é infelizmente uma obra ainda em andamento: este é apenas o primeiro volume (com mais de 800 páginas, além de uma versão especial estendida, imensa, para colecionadores) de uma trilogia — os próximos volumes, imagino, se chamarão

A mais aguardada na história das biografias dos Beatles é também a melhor e mais completa, talvez definitiva. Um trabalho hercúleo de pesquisa e de checagem de fatos, é infelizmente uma obra ainda em andamento: este é apenas o primeiro volume (com mais de 800 páginas, além de uma versão especial estendida, imensa, para colecionadores) de uma trilogia — os próximos volumes, imagino, se chamarão  Comissionado pela EMI como parte das comemorações pelo seu centenário, em 1988, acabou se transformando no livro definitivo sobre os Beatles no estúdio de gravação — e foi ali, no estúdio, que os Beatles se tornaram o que são. The Complete Beatles Recording Sessions é um diário de todas as sessões da banda, o livro mais acurado que já se escreveu sobre elas. Imediatamente se tornou uma bíblia para os beatlemaníacos, o livro a que se recorria para dirimir dúvidas. Os anos passaram e veio a internet, um repositório muito maior de informações que mostrou lacunas e erros no livro. Ainda assim ele continua sendo imprescindível para a compreensão rápida do dia-a-dia dos Beatles, e importante para que se entenda o processo que fez da banda a maior de todos os tempos.

Comissionado pela EMI como parte das comemorações pelo seu centenário, em 1988, acabou se transformando no livro definitivo sobre os Beatles no estúdio de gravação — e foi ali, no estúdio, que os Beatles se tornaram o que são. The Complete Beatles Recording Sessions é um diário de todas as sessões da banda, o livro mais acurado que já se escreveu sobre elas. Imediatamente se tornou uma bíblia para os beatlemaníacos, o livro a que se recorria para dirimir dúvidas. Os anos passaram e veio a internet, um repositório muito maior de informações que mostrou lacunas e erros no livro. Ainda assim ele continua sendo imprescindível para a compreensão rápida do dia-a-dia dos Beatles, e importante para que se entenda o processo que fez da banda a maior de todos os tempos. Lançado pouco depois do Recording Sessions, é basicamente um diário das atividades dos Beatles ao longo de sua existência, dia a dia. Inclui as gravações, descritas de maneira mais resumida do que no livro anterior, e também um relato das apresentações ao vivo e gravações de filmes, apresentações em TV, canções tocadas ao longo dos anos, etc. Traz também bons resumos históricos e críticos sobre cada ano da banda, com excelente critério de julgamento. É um dos livros mais completos sobre a banda, e uma obra de referência excelente.

Lançado pouco depois do Recording Sessions, é basicamente um diário das atividades dos Beatles ao longo de sua existência, dia a dia. Inclui as gravações, descritas de maneira mais resumida do que no livro anterior, e também um relato das apresentações ao vivo e gravações de filmes, apresentações em TV, canções tocadas ao longo dos anos, etc. Traz também bons resumos históricos e críticos sobre cada ano da banda, com excelente critério de julgamento. É um dos livros mais completos sobre a banda, e uma obra de referência excelente. Parte do projeto Anthology — que incluiu também o documentário hoje disponível em DVD e os três CDs duplos (ou álbuns triplos em vinil) —, é a história dos Beatles contada por eles mesmos. É aceitável, e certamente uma fonte inestimável, apesar deles, claramente, saberem bem os limites da verdade a que podem chegar e evitem tocar em temas polêmicos. Há pouca coisa realmente nova, mas serve como um resumo definitivo do que cada um deles tem a dizer sobre sua própria história, a sua versão edulcorada e consolidada para a posteridade. Além disso é um livro fantástico como objeto, com um projeto gráfico de fazer cair o queixo. Alguém já disse que, antes que uma biografia, é uma celebração dos Beatles; e como perguntaria McCartney, o que há de errado nisso? Está disponível em português.

Parte do projeto Anthology — que incluiu também o documentário hoje disponível em DVD e os três CDs duplos (ou álbuns triplos em vinil) —, é a história dos Beatles contada por eles mesmos. É aceitável, e certamente uma fonte inestimável, apesar deles, claramente, saberem bem os limites da verdade a que podem chegar e evitem tocar em temas polêmicos. Há pouca coisa realmente nova, mas serve como um resumo definitivo do que cada um deles tem a dizer sobre sua própria história, a sua versão edulcorada e consolidada para a posteridade. Além disso é um livro fantástico como objeto, com um projeto gráfico de fazer cair o queixo. Alguém já disse que, antes que uma biografia, é uma celebração dos Beatles; e como perguntaria McCartney, o que há de errado nisso? Está disponível em português. Brown era funcionário da Apple (citado por Lennon em The Ballad of John and Yoko), e este é um relato de insider. Foi o primeiro livro a revelar, de forma confiável, o lado menos aceitável da banda que dizia que tudo o que você precisa é amor: as chantagens sexuais sofridas por Brian Epstein, os maus negócios feitos por ele em nome da banda, a promiscuidade generalizada, os problemas graves de Lennon com heroína, os processos de paternidade sofridos por McCartney, as picuinhas e ciumeira internas e brigas por dinheiro que levaram ao fim. Longe de ser o melhor livro para se ter, se você vai ler um só, é um daqueles necessários para que se tenha uma visão mais completa, menos romantizada da história da banda.

Brown era funcionário da Apple (citado por Lennon em The Ballad of John and Yoko), e este é um relato de insider. Foi o primeiro livro a revelar, de forma confiável, o lado menos aceitável da banda que dizia que tudo o que você precisa é amor: as chantagens sexuais sofridas por Brian Epstein, os maus negócios feitos por ele em nome da banda, a promiscuidade generalizada, os problemas graves de Lennon com heroína, os processos de paternidade sofridos por McCartney, as picuinhas e ciumeira internas e brigas por dinheiro que levaram ao fim. Longe de ser o melhor livro para se ter, se você vai ler um só, é um daqueles necessários para que se tenha uma visão mais completa, menos romantizada da história da banda. O livro de Albert Goldman foi recebido como um exemplar particularmente imaginativo do “Notícias Populares”, e o paradoxo que o cerca é curioso. Parece ser universalmente desprezado, mas é utilizado como fonte por virtualmente todos os biógrafos posteriores dos Beatles. Goldman é malévolo, perverso, publica muitos erros factuais e de avaliação, muitas suposições absurdas que tenta passar como fatos, e dá ouvidos demais a fofocas e mentiras puras e simples; mas sua capacidade como pesquisador é reconhecida, e ele fez um livro importante para a compreensão do maior mito dos Beatles. O livro é achincalhado por todos, mas no que diz respeito à maior parte dos fatos nunca foi desmentido — Yoko Ono, por exemplo, nunca ousou processar o autor, e processos na época eram o café da manhã dos ex-beatles. Sem demonstrar simpatia ou compaixão por nenhum dos seus personagens, o autor revelou alguns detalhes sujos sobre a banda e sobre Lennon e Yoko que, apesar de inicialmente descartados como pura fofoca maldosa, por não se adequarem à imagem idealizada de Johnandyoko que eles tentaram passar, foram mais tarde comprovados, inclusive pela própria Yoko. É também um bom mergulho na personalidade complexa de Lennon; e Goldman foi o sujeito que deixou claro a todos que o ídolo que ele tenta destruir aqui era uma mistura única e fascinante de carisma e talento gigantescos e uma personalidade singular e muitas vezes detestável. Se lido com atenção e cautela, é um livro importante. Um pouco mais sobre ele pode ser lido

O livro de Albert Goldman foi recebido como um exemplar particularmente imaginativo do “Notícias Populares”, e o paradoxo que o cerca é curioso. Parece ser universalmente desprezado, mas é utilizado como fonte por virtualmente todos os biógrafos posteriores dos Beatles. Goldman é malévolo, perverso, publica muitos erros factuais e de avaliação, muitas suposições absurdas que tenta passar como fatos, e dá ouvidos demais a fofocas e mentiras puras e simples; mas sua capacidade como pesquisador é reconhecida, e ele fez um livro importante para a compreensão do maior mito dos Beatles. O livro é achincalhado por todos, mas no que diz respeito à maior parte dos fatos nunca foi desmentido — Yoko Ono, por exemplo, nunca ousou processar o autor, e processos na época eram o café da manhã dos ex-beatles. Sem demonstrar simpatia ou compaixão por nenhum dos seus personagens, o autor revelou alguns detalhes sujos sobre a banda e sobre Lennon e Yoko que, apesar de inicialmente descartados como pura fofoca maldosa, por não se adequarem à imagem idealizada de Johnandyoko que eles tentaram passar, foram mais tarde comprovados, inclusive pela própria Yoko. É também um bom mergulho na personalidade complexa de Lennon; e Goldman foi o sujeito que deixou claro a todos que o ídolo que ele tenta destruir aqui era uma mistura única e fascinante de carisma e talento gigantescos e uma personalidade singular e muitas vezes detestável. Se lido com atenção e cautela, é um livro importante. Um pouco mais sobre ele pode ser lido  Emerick foi o engenheiro de som da maioria das gravações dos Beatles a partir de Revolver, e peça importante na evolução sonora da banda. É o relato de um sujeito que não apenas os conheceu bem, mas trabalhou com eles onde realmente importava, o estúdio. É fundamental para entender a dinâmica e os processos das gravações, assim como a evolução da sua visão musical e, incidentalmente, de suas relações pessoais. Por outro lado, Emerick é ligado a McCartney até hoje, o que o leva a proteger em demasia a imagem do seu amigo. Isso faz com sua visão seja deturpada em vários aspectos, e o livro acaba se encaixando muito facilmente no esforço de revisionismo de McCartney. Emerick está nesta lista, e George Martin não, por uma razão: ele parece compreender melhor que Martin o seu papel real na história, e ao contrário de Martin escreveu um livro sobre seu período com os Beatles, embora aqui e ali dê a impressão de tentar diminuir desnecessária e injustamente o ex-patrão.

Emerick foi o engenheiro de som da maioria das gravações dos Beatles a partir de Revolver, e peça importante na evolução sonora da banda. É o relato de um sujeito que não apenas os conheceu bem, mas trabalhou com eles onde realmente importava, o estúdio. É fundamental para entender a dinâmica e os processos das gravações, assim como a evolução da sua visão musical e, incidentalmente, de suas relações pessoais. Por outro lado, Emerick é ligado a McCartney até hoje, o que o leva a proteger em demasia a imagem do seu amigo. Isso faz com sua visão seja deturpada em vários aspectos, e o livro acaba se encaixando muito facilmente no esforço de revisionismo de McCartney. Emerick está nesta lista, e George Martin não, por uma razão: ele parece compreender melhor que Martin o seu papel real na história, e ao contrário de Martin escreveu um livro sobre seu período com os Beatles, embora aqui e ali dê a impressão de tentar diminuir desnecessária e injustamente o ex-patrão. Uma história dos instrumentos e equipamentos de som utilizados pela banda desde a sua formação — indo do Zenith de McCartney e o violão “garantido contra rachaduras” de Lennon ao Moog usado nas últimas sessões. É um acessório importante para quem tenta entender como se materializava a música dos Beatles, e principalmente a relação deles com seus instrumentos. Incidentalmente, é um dos livros que melhor explica, em termos cronológicos, o processo de desligamento de Stuart Sutcliffe da banda.

Uma história dos instrumentos e equipamentos de som utilizados pela banda desde a sua formação — indo do Zenith de McCartney e o violão “garantido contra rachaduras” de Lennon ao Moog usado nas últimas sessões. É um acessório importante para quem tenta entender como se materializava a música dos Beatles, e principalmente a relação deles com seus instrumentos. Incidentalmente, é um dos livros que melhor explica, em termos cronológicos, o processo de desligamento de Stuart Sutcliffe da banda. Oficialmente é um livro de Barry Miles, mas isso é apenas disfarce para uma autobiografia de Paul McCartney até o fim dos Beatles; o ghost writer apenas levou um crédito maior, provavelmente para que Macca pudesse agregar credibilidade a algumas de suas opiniões, se sentir mais livre para falar as bobagens que quisesse e soltar as farpas que bem entendesse. Isso quer dizer que é um relato parcial em que omissões e distorções dos fatos formatam melhor a versão de McCartney. Mas é uma fonte primária, assim como o Anthology, de modo geral bem honesto, e apesar de tudo abrangente e bem detalhado, fundamental para a compreensão da história dos Fab Four.

Oficialmente é um livro de Barry Miles, mas isso é apenas disfarce para uma autobiografia de Paul McCartney até o fim dos Beatles; o ghost writer apenas levou um crédito maior, provavelmente para que Macca pudesse agregar credibilidade a algumas de suas opiniões, se sentir mais livre para falar as bobagens que quisesse e soltar as farpas que bem entendesse. Isso quer dizer que é um relato parcial em que omissões e distorções dos fatos formatam melhor a versão de McCartney. Mas é uma fonte primária, assim como o Anthology, de modo geral bem honesto, e apesar de tudo abrangente e bem detalhado, fundamental para a compreensão da história dos Fab Four. Livro recente, dedicado às relações comerciais entre os Beatles a partir do começo do fim e os 25 anos de processos e contra-processos posteriores. Cobre uma grande lacuna existente nas outras obras a respeito da banda, que tratam do período de maneira normalmente mais superficial e se apoiam nos estereótipos do Allen Klein ladrão, do Brian Epstein incompetente mas devotado e dos meninos que só queriam fazer música. Apesar de alguns erros crassos, o livro compreende muito bem a evolução histórica dos Beatles, tem um excelente nível de imparcialidade e boa apreciação musical. Sua única grande falha em não voltar atrás e detalhar a maneira como os contratos de Brian Epstein foram firmados. É um livro importante para entender o processo de separação da banda. Foi lançado recentemente no Brasil.

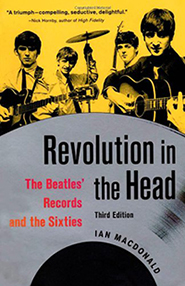

Livro recente, dedicado às relações comerciais entre os Beatles a partir do começo do fim e os 25 anos de processos e contra-processos posteriores. Cobre uma grande lacuna existente nas outras obras a respeito da banda, que tratam do período de maneira normalmente mais superficial e se apoiam nos estereótipos do Allen Klein ladrão, do Brian Epstein incompetente mas devotado e dos meninos que só queriam fazer música. Apesar de alguns erros crassos, o livro compreende muito bem a evolução histórica dos Beatles, tem um excelente nível de imparcialidade e boa apreciação musical. Sua única grande falha em não voltar atrás e detalhar a maneira como os contratos de Brian Epstein foram firmados. É um livro importante para entender o processo de separação da banda. Foi lançado recentemente no Brasil. Deixei esse livro de lado nas versões anteriores desta lista porque, embora universalmente incensado, sempre me pareceu tendencioso e incompleto, com algumas teorias meio estranhas; o próprio McCartney esculhambou recentemente McDonald, basicamente dizendo que ele não sabia do que falava. Mudei de ideia porque percebi que essa era uma visão elitista: para a maior parte das pessoas, Revolution in the Head é fundamental para conhecer as canções, sua história e seus significados, além de quem toca o quê em cada canção. Além disso, MacDonald é capaz de insights muito interessantes, até surpreendentes.

Deixei esse livro de lado nas versões anteriores desta lista porque, embora universalmente incensado, sempre me pareceu tendencioso e incompleto, com algumas teorias meio estranhas; o próprio McCartney esculhambou recentemente McDonald, basicamente dizendo que ele não sabia do que falava. Mudei de ideia porque percebi que essa era uma visão elitista: para a maior parte das pessoas, Revolution in the Head é fundamental para conhecer as canções, sua história e seus significados, além de quem toca o quê em cada canção. Além disso, MacDonald é capaz de insights muito interessantes, até surpreendentes.