A lista de 10 melhores filmes de Moniz Vianna publicada pelo André Setaro, crítico baiano de cinema, me fez perceber uma coisa: Moniz Vianna, assim como eu e o Bia, também não via lá grandes coisas em “Limite”, de Mário Peixoto Humberto Mauro.

A lista de 10 melhores filmes de Moniz Vianna publicada pelo André Setaro, crítico baiano de cinema, me fez perceber uma coisa: Moniz Vianna, assim como eu e o Bia, também não via lá grandes coisas em “Limite”, de Mário Peixoto Humberto Mauro.

Aproveitei para passar os olhos nos comentários ao post dos 25 melhores filmes por mim e pelo Bia, e uma coisa me impressionou, acima de todas as outras: a seriedade e a bile com que um bocado de gente comentou sobre o cinema brasileiro. Para muitos, o fato de eu ou o Bia não gostarmos de um ou outro filme é considerado uma ofensa grave que merece uma resposta malcriada à altura. Se eu tivesse xingado suas genitoras, aquelas senhoras de libada reputação, provavelmente não teria recebido respostas tão irritadas.

Mas vamos ser francos: o cinema brasileiro é inferior a outras cinematografias, como a americana. Sempre foi. 90% dos filmes incluídos nas listas de filmes brasileiros jamais conseguiriam entrar numa lista universal, que abrangesse cinematografias mais maduras como a americana, a italiana e a francesa. A gente já olha para os filmes brasileiros com um pedido de desculpas e uma mãozinha condescendente na cabeça.

No início do século, quando o cinema iraniano entrou na moda, eu ficava impressionado como as pessoas tomavam o “choque” causado pelo contato com uma cultura diferente por sinônimo de qualidade cinematográfica. O cinema iraniano então adquiriu um status maior que o merecido. Não que fosse ruim; mas os critérios que baseavam esse entusiasmo eram basicamente sociológicos, não cinematográficos.

No início do século, quando o cinema iraniano entrou na moda, eu ficava impressionado como as pessoas tomavam o “choque” causado pelo contato com uma cultura diferente por sinônimo de qualidade cinematográfica. O cinema iraniano então adquiriu um status maior que o merecido. Não que fosse ruim; mas os critérios que baseavam esse entusiasmo eram basicamente sociológicos, não cinematográficos.

De certa forma, acontece o mesmo com o cinema brasileiro. O critério que normalmente se usa para julgá-lo é subjetivo e condescendente. Um olhar que se esforce para ser objetivo vai ver um bocado de falhas em absolutamente todos os filmes brasileiros. “O Cangaceiro”, por exemplo, tem diálogos que parecem tirados de um poeta barroco ruim. “Cidade de Deus” tem uma narração em off que beira o amadorismo. A lista pode seguir ad infinitum.

Eu sempre achei que país pobre tem a tendência a estabelecer uma espécie de estética da pobreza. É praticamente uma questão de sobrevivência, e absolutamente louvável. Mas assim que o país sai do barraco e se muda para um dois quartos na Barata Ribeiro esquece isso; basta ver a evolução estética de um Visconti, por exemplo. Isso, no entanto, aconteceu conosco em aparentemente muito menor medida. E continuamos a sobrevalorizar em excesso aspectos que são importantes, mas que não são únicos e que, do ponto de vista da produção em si, não são sequer essenciais.

Sob esse aspecto, a ideologia cinemanovista de “uma idéia na cabeça e uma câmera na mão” — que não define o Cinema Novo, claro, mas que acabou se tornando a égide sob a qual o movimento se desenvolveu — foi uma das coisas mais deletérias que poderiam ter acontecido ao cinema brasileiro. A idéia de que cinema tecnicamente bem feito era uma coisa burguesa e dispensável era, desde o início, perniciosa. “Terra em Transe” é o melhor filme brasileiro, como acham alguns? Pode até ser. Mas que ninguém venha me dizer que o filme não se beneficiaria de uma produção mais esmerada. Locações. Cenários. Figurinos. Sonoplastia. Nada disso é supérfluo. Uma coisa é fazer Dogville em um cenário inexistente para defender um conceito; outra é enfiar um país inteiro, ainda que metaforicamente, em uma casa porque não se tem dinheiro para recriá-lo.

Sob esse aspecto, a ideologia cinemanovista de “uma idéia na cabeça e uma câmera na mão” — que não define o Cinema Novo, claro, mas que acabou se tornando a égide sob a qual o movimento se desenvolveu — foi uma das coisas mais deletérias que poderiam ter acontecido ao cinema brasileiro. A idéia de que cinema tecnicamente bem feito era uma coisa burguesa e dispensável era, desde o início, perniciosa. “Terra em Transe” é o melhor filme brasileiro, como acham alguns? Pode até ser. Mas que ninguém venha me dizer que o filme não se beneficiaria de uma produção mais esmerada. Locações. Cenários. Figurinos. Sonoplastia. Nada disso é supérfluo. Uma coisa é fazer Dogville em um cenário inexistente para defender um conceito; outra é enfiar um país inteiro, ainda que metaforicamente, em uma casa porque não se tem dinheiro para recriá-lo.

Também seria importante lembrar a decadência técnica do cinema brasileiro a partir dos anos 60. O Cinema Novo foi conseqüência e, de certa forma e em menor grau, causa dessa decadência. Mas cinema não é literatura e não é teatro. Precisa, sim, de certas condições de produção. O Cinema Novo e outros subverteram esse preceito por necessidade, porque ignorá-lo era a única maneira de se fazer cinema nas condições impostas. Mas ao teorizar sobre isso, numa tentativa talvez necessária de legitimação, criou uma certa escola de pensamento que é, definitivamente, um passo atrás. O cinema tradicional americano sempre deu o valor devido a esses critérios de produção (e em temos de indigência criativa tenta transformá-lo no único valor válido, uma espécie de inversão dos valores do Cinema Novo e igualmente nociva), e a indústria que criou, apesar dos bichos-grilos que ficam procurando um filme obscuro da Chechênia para aclamar como a nova obra-prima da sétima arte, continua fazendo na média o melhor cinema do planeta.

***

E tem os comentários sobre a lista propriamente ditos.

Acima de tudo, eu e o Bia tentamos ficar o mais longe possível daquelas “listas cabeça” que sempre foram o mainstream do cinema brasileiro. A razão é simples: essa mentalidade, conjugada à ação da Embrafilme, arruinou o nosso cinema. Tornaram-no coisa de certa elite cultural dirigida a si mesma, utilizando seus próprios códigos e conceitos, e cinema não pode existir dessa forma; acima de tudo, precisa ser popular. Porque é indústria e precisa de dinheiro para ser feito, e esse dinheiro só aparece se houver público. Os fãs do Cinema Novo que me perdoem, mas “Central do Brasil”, “Cidade de Deus” e “Tropa de Elite” fizeram mais pela indústria cinematográfica brasileira do que dois Glaubers, sete Sganzerlas e quatro Reichenbachs juntos.

Muita gente lembrou de bons filmes que não entraram na lista, por uma ou outra razão. “Eles Não Usam Black-Tie”, “O Homem da Capa Preta”, os filmes do Person, etc. Tem o Andrea Tonacci de quem tanta gente lembra e sobre quem confesso a minha total ignorância. Uma lista não pode contemplar todos os filmes, claro, e tenta buscar uma média aceitável. Elas são feitas para isso mesmo, para excluir.

Muita gente lembrou de bons filmes que não entraram na lista, por uma ou outra razão. “Eles Não Usam Black-Tie”, “O Homem da Capa Preta”, os filmes do Person, etc. Tem o Andrea Tonacci de quem tanta gente lembra e sobre quem confesso a minha total ignorância. Uma lista não pode contemplar todos os filmes, claro, e tenta buscar uma média aceitável. Elas são feitas para isso mesmo, para excluir.

Mas entre os bons filmes brasileiros não estão incluídos, por exemplo, “Carlota Joaquina”. Me desculpem, mas “Carlota Joaquina” é um filme horrível, muito inferior ao seu roteiro — que já não é exatamente genial. Seu valor é meramente histórico; e ainda assim pode-se argumentar que vale menos que o chatíssimo “O Quatrilho”, que ao concorrer ao Oscar representou para o cinema brasileiro o que a Copa de 1938 foi para o nosso futebol.

“Auto da Compadecida” não é um grande filme. É acima de tudo uma grande peça de teatro, que deu origem a uma grande minissérie de TV. O filme é pouco mais que uma versão resumida, sem toda a força do que foi ao ar na TV. Já “Olga” é apenas TV filmada, nada mais que isso — o que vale para praticamente todos os filmes feitos por diretores egressos da TV. Cinema e televisão têm linguagens diferentes, e aquela não era uma lista de ficção para TV — se fosse, eu incluiria “Hoje é Dia de Maria”, mais inventiva que esses dois exemplos aí.

E tem também o pessoal que sentiu falta da pornochanchada.

E tem também o pessoal que sentiu falta da pornochanchada.

Pessoalmente, tenho um grande apego à pornochanchada. É um apego quase tão grande quanto o do Ina. A pornochanchada é, para mim, o melhor retrato dos anos 70. Eu consigo me enxergar nesses filmes — é o único momento em que consigo ver imagens em movimento de uma época que, afinal de contas, eu vivi. Em “Essa Gostosa Brincadeira a Dois”, por exemplo, eu não apenas revejo uma Bahia e um tempo que não existem mais; eu sei também a quem pertencia um dos carros usados ali.

Além disso, a pornochanchada atingia o que deveria ser o objetivo básico de qualquer filme: ser visto. A dicotomia que se criou na época entre “cinema de qualidade” e “cinema comercial” foi ruim e desnecessária. Mas acima de tudo acho que a pornochanchada é a melhor herdeira do espírito das chanchadas, que foram tão esculhambadas em seu tempo e posteriormente adquiriram status de quase arte — o enfoque em um aspecto fundamental da alma brasileira, a brejeirice, a cordialidade mal-entendida de Sérgio Buarque de Holanda. Sob esse ponto de vista, é um cinema mais brasileiro do que muita coisa que se fez por aí — “O Quatrilho”, por exemplo, poderia ser ambientado em absolutamente qualquer lugar do mundo sem nenhum prejuízo de sua estrutura narrativa.

Mas infelizmente não há uma única pornochanchada que possa ser considerada bom cinema, se formos avaliar todos os critérios necessários. Talvez alguns deles, se refilmados hoje, dessem filmes razoáveis. Mas dificilmente resultariam em obras primas.

O Jurandir lembrou de “Oh! Rebuceteio”. É uma grande lembrança. Eu já tinha escrito sobre o filme, mas acima de tudo, não o considero um filme pornô. No máximo, é uma “meta-pornochanchada”, se esse termo existe. Eu gosto. Mas eu, como o Bia, gosto de umas coisinhas bem esquisitas. E nem por isso tento convencer as pessoas de que elas são grande sobras de arte.

“

“ “O Leitor” é, antes de tudo, um romance de formação em tempos difíceis, uma espécie de Billy Bathgate sem o lirismo idílico de “Houve Uma Vez Um Verão”. Mas é também, e principalmente — e é isso que lhe confere grandeza –, um filme sobre o desconforto alemão em lidar com o próprio passado nazista.

“O Leitor” é, antes de tudo, um romance de formação em tempos difíceis, uma espécie de Billy Bathgate sem o lirismo idílico de “Houve Uma Vez Um Verão”. Mas é também, e principalmente — e é isso que lhe confere grandeza –, um filme sobre o desconforto alemão em lidar com o próprio passado nazista. Como a ficcional Hannah Schmitz, milhares de alemães colaboraram em atrocidades de guerra sem muitos questionamentos morais. Em certa medida, isso é parte do próprio caráter germânico; em outra, maior e mais importante, é representativa do anti-semitismo generalizado na sociedade alemã. Eu e milhares de outras pessoas conseguimos compreender isso. Rosembaum não consegue porque sua agenda limita sua capacidade de ver a realidade.

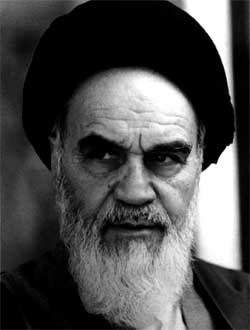

Como a ficcional Hannah Schmitz, milhares de alemães colaboraram em atrocidades de guerra sem muitos questionamentos morais. Em certa medida, isso é parte do próprio caráter germânico; em outra, maior e mais importante, é representativa do anti-semitismo generalizado na sociedade alemã. Eu e milhares de outras pessoas conseguimos compreender isso. Rosembaum não consegue porque sua agenda limita sua capacidade de ver a realidade. Na minha época Khomeini estava nos jornais praticamente todos os dias. Era o equivalente ao Osama bin Laden de hoje. Foi o sujeito que derrubou Reza Pahlevi, que humilhou os Estados Unidos na crise diplomática com os reféns na embaixada americana em Teerã (e indiretamente ajudou a eleger Ronald Reagan presidente). Khomeini era o cão chupando manga. Sua imagem era a de um contraponto sombrio e quase diabólico a outro velho: de um lado, o simpático vovô atleta João Paulo II, trazendo um sopro de renovação à imagem da Igreja Católica; do outro, o Khomeini malvado de turbante, pregando a revolução islâmica e levando o Irã, antes tão ocidentalizado, a uma nova era de trevas. Pelo menos era essa a imagem que tínhamos dele.

Na minha época Khomeini estava nos jornais praticamente todos os dias. Era o equivalente ao Osama bin Laden de hoje. Foi o sujeito que derrubou Reza Pahlevi, que humilhou os Estados Unidos na crise diplomática com os reféns na embaixada americana em Teerã (e indiretamente ajudou a eleger Ronald Reagan presidente). Khomeini era o cão chupando manga. Sua imagem era a de um contraponto sombrio e quase diabólico a outro velho: de um lado, o simpático vovô atleta João Paulo II, trazendo um sopro de renovação à imagem da Igreja Católica; do outro, o Khomeini malvado de turbante, pregando a revolução islâmica e levando o Irã, antes tão ocidentalizado, a uma nova era de trevas. Pelo menos era essa a imagem que tínhamos dele. O livro era ruim.

O livro era ruim. Eu gosto do Windows. Acho os computadores da Apple uma gracinha, as coisas mais lindas que existem; mas são computadores caros demais que só fazem sentido em nichos específicos, particularmente edição de vídeo e, como me lembrou a

Eu gosto do Windows. Acho os computadores da Apple uma gracinha, as coisas mais lindas que existem; mas são computadores caros demais que só fazem sentido em nichos específicos, particularmente edição de vídeo e, como me lembrou a  A lista de 10 melhores filmes de Moniz Vianna publicada pelo

A lista de 10 melhores filmes de Moniz Vianna publicada pelo  No início do século, quando o cinema iraniano entrou na moda, eu ficava impressionado como as pessoas tomavam o “choque” causado pelo contato com uma cultura diferente por sinônimo de qualidade cinematográfica. O cinema iraniano então adquiriu um status maior que o merecido. Não que fosse ruim; mas os critérios que baseavam esse entusiasmo eram basicamente sociológicos, não cinematográficos.

No início do século, quando o cinema iraniano entrou na moda, eu ficava impressionado como as pessoas tomavam o “choque” causado pelo contato com uma cultura diferente por sinônimo de qualidade cinematográfica. O cinema iraniano então adquiriu um status maior que o merecido. Não que fosse ruim; mas os critérios que baseavam esse entusiasmo eram basicamente sociológicos, não cinematográficos. Sob esse aspecto, a ideologia cinemanovista de “uma idéia na cabeça e uma câmera na mão” — que não define o Cinema Novo, claro, mas que acabou se tornando a égide sob a qual o movimento se desenvolveu — foi uma das coisas mais deletérias que poderiam ter acontecido ao cinema brasileiro. A idéia de que cinema tecnicamente bem feito era uma coisa burguesa e dispensável era, desde o início, perniciosa. “Terra em Transe” é o melhor filme brasileiro, como acham alguns? Pode até ser. Mas que ninguém venha me dizer que o filme não se beneficiaria de uma produção mais esmerada. Locações. Cenários. Figurinos. Sonoplastia. Nada disso é supérfluo. Uma coisa é fazer Dogville em um cenário inexistente para defender um conceito; outra é enfiar um país inteiro, ainda que metaforicamente, em uma casa porque não se tem dinheiro para recriá-lo.

Sob esse aspecto, a ideologia cinemanovista de “uma idéia na cabeça e uma câmera na mão” — que não define o Cinema Novo, claro, mas que acabou se tornando a égide sob a qual o movimento se desenvolveu — foi uma das coisas mais deletérias que poderiam ter acontecido ao cinema brasileiro. A idéia de que cinema tecnicamente bem feito era uma coisa burguesa e dispensável era, desde o início, perniciosa. “Terra em Transe” é o melhor filme brasileiro, como acham alguns? Pode até ser. Mas que ninguém venha me dizer que o filme não se beneficiaria de uma produção mais esmerada. Locações. Cenários. Figurinos. Sonoplastia. Nada disso é supérfluo. Uma coisa é fazer Dogville em um cenário inexistente para defender um conceito; outra é enfiar um país inteiro, ainda que metaforicamente, em uma casa porque não se tem dinheiro para recriá-lo. Muita gente lembrou de bons filmes que não entraram na lista, por uma ou outra razão. “Eles Não Usam Black-Tie”, “O Homem da Capa Preta”, os filmes do Person, etc. Tem o Andrea Tonacci de quem tanta gente lembra e sobre quem confesso a minha total ignorância. Uma lista não pode contemplar todos os filmes, claro, e tenta buscar uma média aceitável. Elas são feitas para isso mesmo, para excluir.

Muita gente lembrou de bons filmes que não entraram na lista, por uma ou outra razão. “Eles Não Usam Black-Tie”, “O Homem da Capa Preta”, os filmes do Person, etc. Tem o Andrea Tonacci de quem tanta gente lembra e sobre quem confesso a minha total ignorância. Uma lista não pode contemplar todos os filmes, claro, e tenta buscar uma média aceitável. Elas são feitas para isso mesmo, para excluir. E tem também o pessoal que sentiu falta da pornochanchada.

E tem também o pessoal que sentiu falta da pornochanchada. “O Estranho Caso de Benjamin Button” é um filme medíocre e sem imaginação. É “Grandes Esperanças” estrelada por Forrest Gump. Não Tom Hanks; Forrest Gump, mesmo, o personagem idiota.

“O Estranho Caso de Benjamin Button” é um filme medíocre e sem imaginação. É “Grandes Esperanças” estrelada por Forrest Gump. Não Tom Hanks; Forrest Gump, mesmo, o personagem idiota. Do outro lado, há “O Corajoso Ratinho Despereaux”, desenho animado da Universal que está sendo exibido sob uma acolhida morna da crítica. Morna porque ela está mais preocupada em louvar as qualidades de outros dois desenhos deste último ano: “

Do outro lado, há “O Corajoso Ratinho Despereaux”, desenho animado da Universal que está sendo exibido sob uma acolhida morna da crítica. Morna porque ela está mais preocupada em louvar as qualidades de outros dois desenhos deste último ano: “ Já “Bolt” só pode ser elogiado a partir da admissão de que a máquina de publicidade da Disney ainda funciona. Não é tão ruim quanto um “Bee Movie” ou um “Encantada”, mas está longe de ser realmente brilhante. É apenas mais um desenho animado que absorve alguns dos novos clichês do gênero — e aí, sim, pode-se dar à Pixar o seu merecido crédito por definir o novo padrão: “Bolt” deve muito a “Os Incríveis”. No entanto a crítica já viu nele o “renascimento da Disney”. Viu demais. Bolt se enquadra na mesma categoria de “Irmão Urso” ou “Nem que a Vaca Tussa”: filmes com um bom padrão de qualidade mas que acrescentam pouco ou nada.

Já “Bolt” só pode ser elogiado a partir da admissão de que a máquina de publicidade da Disney ainda funciona. Não é tão ruim quanto um “Bee Movie” ou um “Encantada”, mas está longe de ser realmente brilhante. É apenas mais um desenho animado que absorve alguns dos novos clichês do gênero — e aí, sim, pode-se dar à Pixar o seu merecido crédito por definir o novo padrão: “Bolt” deve muito a “Os Incríveis”. No entanto a crítica já viu nele o “renascimento da Disney”. Viu demais. Bolt se enquadra na mesma categoria de “Irmão Urso” ou “Nem que a Vaca Tussa”: filmes com um bom padrão de qualidade mas que acrescentam pouco ou nada. Walt Disney, o homem que criou todo um gênero — o longa metragem infantil de animação –, teria orgulho de um filme como “Despereaux”.

Walt Disney, o homem que criou todo um gênero — o longa metragem infantil de animação –, teria orgulho de um filme como “Despereaux”. A minha primeira bíblia sobre os Beatles foi a revista Beatles Documento (ou Documento Beatles), uma edição especial da revista Somtrês escrita pelo Marco Antonio Mallagoli, do fã clube Revolution. Era 1985, uma época em que informação era difícil de achar. Minha primeira cópia se desfez de tanto uso, e comprei outra. Depois eu veria que tem muita informação errada ali. Muita, mesmo, além de opiniões bastante descartáveis. Mas independente disso, foi a revista responsável por eu querer entender um pouco mais sobre a banda. A Beatles Documento foi inestimável.

A minha primeira bíblia sobre os Beatles foi a revista Beatles Documento (ou Documento Beatles), uma edição especial da revista Somtrês escrita pelo Marco Antonio Mallagoli, do fã clube Revolution. Era 1985, uma época em que informação era difícil de achar. Minha primeira cópia se desfez de tanto uso, e comprei outra. Depois eu veria que tem muita informação errada ali. Muita, mesmo, além de opiniões bastante descartáveis. Mas independente disso, foi a revista responsável por eu querer entender um pouco mais sobre a banda. A Beatles Documento foi inestimável. Pirataria dos Beatles é coisa de fã, mesmo. A maior parte é simplesmente ruim. Não é algo que interesse realmente a ninguém, porque são geralmente canções descartadas ou incompletas. Mas mesmo levando isso em consideração, pirataria já foi mais interessante. Até há 15 anos, uma boa porção de material inédito bastante interessante era encontrado apenas em discos piratas. A Apple contornou esse problema lançando o Live at the BBC em 1994, e nos anos seguintes a série Anthology, com um montão de sobras de estúdio e algumas gravações ao vivo. Com isso, eliminaram boa parte dos atrativos desses discos. Pirataria é para completistas que se dão ao trabalho de tentar escutar tudo que a banda fez. Ou seja: para bobos.

Pirataria dos Beatles é coisa de fã, mesmo. A maior parte é simplesmente ruim. Não é algo que interesse realmente a ninguém, porque são geralmente canções descartadas ou incompletas. Mas mesmo levando isso em consideração, pirataria já foi mais interessante. Até há 15 anos, uma boa porção de material inédito bastante interessante era encontrado apenas em discos piratas. A Apple contornou esse problema lançando o Live at the BBC em 1994, e nos anos seguintes a série Anthology, com um montão de sobras de estúdio e algumas gravações ao vivo. Com isso, eliminaram boa parte dos atrativos desses discos. Pirataria é para completistas que se dão ao trabalho de tentar escutar tudo que a banda fez. Ou seja: para bobos. Durante muito tempo, esses discos foram lançados por “selos” tão verdadeiros quanto uma nota de 3 reais. Alguns, como a Yellow Dog, Audifön, Vigotone e Great Dane se notabilizaram pela alta qualidade dos seus lançamentos. Mas até há alguns anos era extremamente difícil achar discos piratas — e quando se achava, eles eram caríssimos. A coisa melhorou muito com o surgimento do CD. Mas a grande virada, mesmo, foi a consolidação da internet como canal de distribuição. Foi quando surgiu a Purple Chick.

Durante muito tempo, esses discos foram lançados por “selos” tão verdadeiros quanto uma nota de 3 reais. Alguns, como a Yellow Dog, Audifön, Vigotone e Great Dane se notabilizaram pela alta qualidade dos seus lançamentos. Mas até há alguns anos era extremamente difícil achar discos piratas — e quando se achava, eles eram caríssimos. A coisa melhorou muito com o surgimento do CD. Mas a grande virada, mesmo, foi a consolidação da internet como canal de distribuição. Foi quando surgiu a Purple Chick. Demos é como são chamadas as gravações caseiras feitas para não esquecer uma música que acabaram de compor ou para mostrar aos outros membros da banda. Antigamente elas estavam espalhadas por vários discos diferentes, em coletâneas como a série Artifacts, mas hoje há uma série chamada The Complete Home Recordings, que abrange desde as primeiras gravações, ainda com Stuart Sutcliffe, até o final. A maior parte é chata de doer, mas aqui e ali uma ou outra canção se sobressai. Serve também para entender que, na época do “Álbum Branco”, as canções já eram apresentadas ao resto da banda praticamente em sua forma final.

Demos é como são chamadas as gravações caseiras feitas para não esquecer uma música que acabaram de compor ou para mostrar aos outros membros da banda. Antigamente elas estavam espalhadas por vários discos diferentes, em coletâneas como a série Artifacts, mas hoje há uma série chamada The Complete Home Recordings, que abrange desde as primeiras gravações, ainda com Stuart Sutcliffe, até o final. A maior parte é chata de doer, mas aqui e ali uma ou outra canção se sobressai. Serve também para entender que, na época do “Álbum Branco”, as canções já eram apresentadas ao resto da banda praticamente em sua forma final. Os dois únicos discos ao vivo oficiais dos Beatles foram lançados 7 anos depois do fim da banda. O Live at Hollywood Bowl, uma mixagem de pedaços dos shows de 1964 e 1965, ainda não foi lançado em CD, e o The Beatles Live! At Star Club, Hamburg 1962 sempre enfrentou problemas legais, já que nunca foi autorizado pela banda. (Em 1998 eles finalmente venceram um processo judicial para tirá-lo de catálogo, e hoje é um disco pirata. Mas é brilhante. Serve, quando menos, para mostrar que os Beatles eram uma grande banda de rock and roll e que eram extremamente empolgantes ao vivo, antes da rotina dos shows da beatlemania.) A maioria dos discos de shows têm qualidade de som muito ruim, servindo principalmente como registro histórico. Mas há exceções. O Shea Stadium é o maior show da história dos Beatles (embora tenha sido “aperfeiçoado” em estúdio algumas semanas depois), e o primeiro mega-show da história. No Live in Atlanta, 1965, você pode ouvir Lennon esnobando a sua audiência, que obviamente não podia ouvir nada por causa dos seus próprios gritos. O Five Nights at a Judo Arena, dos shows japoneses da última turnê dos Beatles, tem som excelente mas mostra uma banda que já não faz o mínimo esforço em tocar sequer afinada. E finalmente há o Candlestick Park, o último show ao vivo dos Beatles, em São Francisco (e melhor que os outros shows dessa turnê).

Os dois únicos discos ao vivo oficiais dos Beatles foram lançados 7 anos depois do fim da banda. O Live at Hollywood Bowl, uma mixagem de pedaços dos shows de 1964 e 1965, ainda não foi lançado em CD, e o The Beatles Live! At Star Club, Hamburg 1962 sempre enfrentou problemas legais, já que nunca foi autorizado pela banda. (Em 1998 eles finalmente venceram um processo judicial para tirá-lo de catálogo, e hoje é um disco pirata. Mas é brilhante. Serve, quando menos, para mostrar que os Beatles eram uma grande banda de rock and roll e que eram extremamente empolgantes ao vivo, antes da rotina dos shows da beatlemania.) A maioria dos discos de shows têm qualidade de som muito ruim, servindo principalmente como registro histórico. Mas há exceções. O Shea Stadium é o maior show da história dos Beatles (embora tenha sido “aperfeiçoado” em estúdio algumas semanas depois), e o primeiro mega-show da história. No Live in Atlanta, 1965, você pode ouvir Lennon esnobando a sua audiência, que obviamente não podia ouvir nada por causa dos seus próprios gritos. O Five Nights at a Judo Arena, dos shows japoneses da última turnê dos Beatles, tem som excelente mas mostra uma banda que já não faz o mínimo esforço em tocar sequer afinada. E finalmente há o Candlestick Park, o último show ao vivo dos Beatles, em São Francisco (e melhor que os outros shows dessa turnê). Essa é a outra grande fonte da pirataria. Afinal, foram mais de 90 horas de gravações. Há coisas inacreditáveis ali. Acho que chegam a centenas de canções diferentes. A série Thirty Days é clássica, e foi durante muito tempo a mais completa. Mas recentemente a Purple Chick lançou a série A-B Road, baseada nas fitas do filme — um “álbum” para para cada dia, com mais de 90 faixas em cada. Nos dois casos, a verdade é que qualquer ouvinte ficaria perdido entre tantas gravações dispensáveis, redundantes ou ruins. Diálogos, afinação, falsos começos, gravações sem absolutamente nenhum interesse — é uma infinidade de bobagens que não interessa a ninguém, além de colecionadores hardcore. É por isso que eu recomendaria os 3 discos de The River Rhine Tapes. Uma excelente seleção do que saiu de melhor daquelas sessões — John cantando Get Back, Maxwell’s Silver Hammer, Something e I’ve Got a Feeling, por exemplo, as melhores versões de Two of Us, e muito mais — com qualidade de som muito boa. É definitivamente melhor que o Anthology III.

Essa é a outra grande fonte da pirataria. Afinal, foram mais de 90 horas de gravações. Há coisas inacreditáveis ali. Acho que chegam a centenas de canções diferentes. A série Thirty Days é clássica, e foi durante muito tempo a mais completa. Mas recentemente a Purple Chick lançou a série A-B Road, baseada nas fitas do filme — um “álbum” para para cada dia, com mais de 90 faixas em cada. Nos dois casos, a verdade é que qualquer ouvinte ficaria perdido entre tantas gravações dispensáveis, redundantes ou ruins. Diálogos, afinação, falsos começos, gravações sem absolutamente nenhum interesse — é uma infinidade de bobagens que não interessa a ninguém, além de colecionadores hardcore. É por isso que eu recomendaria os 3 discos de The River Rhine Tapes. Uma excelente seleção do que saiu de melhor daquelas sessões — John cantando Get Back, Maxwell’s Silver Hammer, Something e I’ve Got a Feeling, por exemplo, as melhores versões de Two of Us, e muito mais — com qualidade de som muito boa. É definitivamente melhor que o Anthology III.