Foi assim, ó:

Primeiro entra a banda, desencontrada no primeiro compasso, mas a bateria de Osie Johnson faz com que ela se encontre rápido; eles sabem como, quando e o que tocar. São todos grandes músicos: Roy Eldridge, Doc Cheatham, Vic Dickenson, Mal Waldron, Danny Barker e Milt Hinton. Principalmente, ali estão Lester Young, Ben Webster, Gerry Mulligan e Coleman Hawkins.

Da apoteose inicial em que estabelecem a cadência da música eles se acalmam, em expectativa mal disfarçada. Eles sabem que agora é a hora dela entrar, e que mesmo heróis mitológicos, cujas lendas são contadas de pai para filho por gerações, sabem quando se calar diante de deuses.

My man don’t love me, he treats me oh so mean

My man he don’t love me, he treats me awfully mean

He’s the lowest man that I’ve ever seen

E é uma deusa tão incomum, com seu rabo de cavalo, a voz que já tinha sido de menina agora rascante e profunda.

Ela se cala e espera que seus devotos façam suas orações. O primeiro é Ben Webster. Suave. Tranqüilo. Ele tenta fazer o seu saxofone soar no mesmo timbre de abandono da voz da deusa diante dele, e consegue. As notas que produz vão do melancólico ao angustiado, e pode-se sentir a agonia que o possui. Se você não sente olhe à direita de Webster, ali está Gerry Mulligan balançando-se de olhos fechados, em transe, e você vai saber, embora deva se lamentar por não sentir.

Agora é a vez de Lester Young. O presidente está doente, não come mais, apenas bebe; ele não agüenta ficar em pé muito tempo, mas ainda não sabe que morrerá em pouco mais de um ano. Até aqui ele assistiu a tudo sentado, talvez uma concessão que a deusa lhe fez. Mas é sua hora, e ele se levanta e encara a câmera que filma tudo aquilo. O presidente tem olhos tristes e cínicos, mas o jeito como trata o seu sax é outro, é o som de quem conhece cada curva daquilo quem tem em suas mãos e em sua boca, sabe onde deve tocar. Por isso o som é macio, suave, doce, como uma mão descendo desapercebida das costas para a cintura, e então aperta as suas ancas. Diante do presidente a deusa balança a cabeça, primeiro em um sim, depois em um não que quer dizer sim, mas o que ela pensa pode ser visto no seu sorriso satisfeito.

Ela volta. Ela tem que voltar. E se aquela primeira estrofe parecia algo do outro mundo, ah, nós ainda não sabíamos de nada, porque algo acontece quando ela canta o segundo really yellow, e estende a palavra até além dos limites do possível.

He wears high trimmed pans, stripes are really yellow

He wears high trimmed pans, stripes are really yellow

But when he starts into love me, he is so fine and mellow

Vic Dickenson apresenta o seu trombone. Não, ele não é Satchmo, nem Dizzy Gillespie, nem Miles Davis. Mas assim como Ben Webster ele sabe transformar em ausência de palavras tudo o que a deusa cantou antes dele, e mais não se pode pedir de ninguém.

Gerry Mulligan passa à frente, cabelo louro cortado à escovinha, terno xadrez. Ele sabe que seu sax barítono é gordo, é pesado, é grave, mas que se não pode subir às alturas de um trumpete pode descer às fundações daquilo que estão construindo sem planta, apenas sob os olhares de uma mestre de obras, sabe que pode dar a solidez de que todos os outros precisam.

Agora é a vez dela, novamente, e ela sabe o que vai cantar. Vai lembrar a sua história: puta, bêbada, viciada em heroína, uma cirrose lhe corroendo o fígado naquele exato instante — e uma vida inteira de amores complicados. E enquanto ela canta Doc Cheatham vai cantar também, mas a voz do seu trumpete é outra, é generosa e apenas ilumina o lamento da deusa.

Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long

Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long

Love will make you do things that you know is wrong

Coleman Hawkins, agora. À sua esquerda se vê novamente Gerry Mulligan, generoso, balançando ao ritmo sincopado da música, tendo tanto prazer em tocar quanto de simplesmente ouvir um dos grandes, como ele. Hawkins também sabe que não precisa dizer mais nada, que não precisa inventar palavras. Diz o que já foi dito, mas do seu jeito, sob os olhos dela e sob o seu sorriso.

Por isso agora, na vez de Roy Eldridge, não há mais palavras. Mas Eldridge nunca precisou delas, não vai ser agora que vai precisar. Então o seu trumpete grita, esquece de tudo, apenas grita. E depois que solta o grito que está dentro de cada grande trumpetista, ele volta às orações que todos estão dizendo.

A deusa está de volta, e finalizará o seu sermão com uma prece para que seus devotos continuem adorando-a, e ameaçando eventual abandono porque ela sabe o que é o amor, a fé e a devoção.

Treat me right baby, and I’ll stay home everyday

Just treat me right baby, and I’ll stay home night and day

But you’re mean to me, baby, I know you’re gonna drive me away

Love is just like a faucet, it turns off and on

Love is like a faucet, it turns off and on

Sometimes when you think it’s on, baby, it has turned off and gone

E agora não há mais nada a dizer, resta à banda fazer seus cumprimentos finais e se despedir, apenas colocar o ponto final em um lembrete de que, de vez em quando, deuses cantam e se juntam aos seus fiéis. E que essa obra divina é tão superior aos pássaros.

***

Era a noite de 8 de dezembro de 1957. Foram apenas 8 minutos no programa The Sound of Jazz, transmitido ao vivo pela CBS. E nos últimos 16 anos eu não consigo pensar em outro instante em que o jazz tenha alcançado esse nível absolutamente divino, em que Deus cantou para mortais com um olhar inocente que jamais conseguiria trair todo o sofrimento que continha, ainda sem saber que era mulher, que era negra, que morreria em menos de dois anos e que se chamava Billie Holiday.

Billie Holiday cantando Fine and Mellow em The Sound of Jazz.

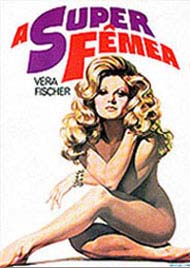

Nos anos 70, enquanto o Brasil perdia tempo discutindo Neville d’Almeida e os crimes que ele cometia contra a obra de Nélson Rodrigues, as pornochanchadas eram o que se produzia de mais verdadeiro neste país.

Nos anos 70, enquanto o Brasil perdia tempo discutindo Neville d’Almeida e os crimes que ele cometia contra a obra de Nélson Rodrigues, as pornochanchadas eram o que se produzia de mais verdadeiro neste país. Enquanto isso as produções populares como as pornochanchadas, que levavam muito mais gente aos cinemas, eram olhadas de cima, com desprezo.

Enquanto isso as produções populares como as pornochanchadas, que levavam muito mais gente aos cinemas, eram olhadas de cima, com desprezo. Muita gente já deve ter percebido o mesmo que eu: se alguém pegasse muitos daqueles roteiros, desse uma recauchutada nos diálogos — sempre a parte mais fraca do cinema nacional — e regravasse tudo com as melhores condições de fotografia, iluminação e som que se tem hoje, teriam nas mãos excelentes comédias, despretensiosas mas profundamente brasileiras.

Muita gente já deve ter percebido o mesmo que eu: se alguém pegasse muitos daqueles roteiros, desse uma recauchutada nos diálogos — sempre a parte mais fraca do cinema nacional — e regravasse tudo com as melhores condições de fotografia, iluminação e som que se tem hoje, teriam nas mãos excelentes comédias, despretensiosas mas profundamente brasileiras.