Foi por causa de Clambake. Em português, “O Barco do Amor”.

Foi por causa de Clambake. Em português, “O Barco do Amor”.

O negócio é que sempre gostei dos filmes de Elvis Presley. É um desses vícios de infância, essas coisas que a gente vê quando criança e nunca mais esquece, uma versão humana da estampagem. Sei que são ruins, quase todos, mas eu gosto mesmo assim.

Vi a maior parte deles há mais de 30 anos; eram figurinhas fáceis na Sessão da Tarde, e a TV Itapuã, aí por 80, 81, exibiu um grande festival nos finais das tardes de alguns sábados com um bocado desses filmes — foi quando assisti a “Talhado Para Campeão”, “Em Cada Sonho Um Amor” e “Com Caipira Não Se Brinca”, por exemplo. E assim eu contava nos dedos os filmes a que não tinha assistido — hoje, acho que apenas “Joe É Muito Vivo” está faltando, e não tenho lá muita vontade de sair procurando por ele.

Ter visto quase todos eles não quer dizer muita coisa, no entanto: não lembro de quase nada da maioria. E daí que dia desses eu estava tentando rever um filme que, segundo minha memória, se passava no Havaí, como tantos e tantos outros. De acordo com a minha sinopse pessoal, no filme Elvis era um herdeiro que se passava por pobre para conquistar uma moça — porque sabe como é, ele queria ser amado pelo que era, não pelo que tinha. No final, no seu conversível esportivo vermelho, ele dizia à moça que era dono daquela enorme plantação de abacaxis diante deles.

O problema é que eu não achava esse filme. Revi a maior parte dos que se passavam no Havaí, e não era nenhum deles. Durante algum tempo imaginei que fosse Blue Hawaii, mas assisti ao filme recentemente e, diabo, não era ele, embora os abacaxis estivessem ali, o carro vermelho também, e as cenas do início — em que ele chega de viagem e vai para uma cabana de praia — mostravam que eu tinha misturado cenas de filmes diferentes.

O problema é que eu não achava esse filme. Revi a maior parte dos que se passavam no Havaí, e não era nenhum deles. Durante algum tempo imaginei que fosse Blue Hawaii, mas assisti ao filme recentemente e, diabo, não era ele, embora os abacaxis estivessem ali, o carro vermelho também, e as cenas do início — em que ele chega de viagem e vai para uma cabana de praia — mostravam que eu tinha misturado cenas de filmes diferentes.

Essas coisas, se a gente não cuida, viram pequenas obsessões. E por isso baixei um pacote imenso de filmes de Elvis. Faltavam alguns, como “Saudades de um Pracinha” e “Férias no Harém”, mas está quase tudo lá. E passei algumas semanas dando uma olhada nesses filmes. (Hoje está disponível um pacote mais completo e com arquivos em melhor qualidade, em que falta apenas “Com Caipira Não Se Brinca”.)

Bem, finalmente achei o filme, era o tal de “Barco do Amor”. Vendo por alto o filme, fico impressionado ao perceber como transformei as coisas na minha cabeça, como misturei partes de Blue Hawaii e de Clambake para construir um filme só meu. De agora em diante não confio mais em minha memória.

Mas isso significou também um reencontro com Elvis, ator.

A primeira sensação ao ver esse material é a de um certo embasbacamento ao perceber como o coitado do Elvis era anacrônico nos anos 60. Não se trata apenas da ideologia professada nos filmes: o texto, a linguagem cinematográfica, tudo parece estar 10 anos atrasado, tudo parece emergir de um limbo cinquentista, da visão de executivos alcoólatras de Hollywood do que era a adolescência e a modernidade nos anos 60.

No início de sua carreira cinematográfica Elvis tentou ser levado a sério. Ele morre ao final de “Ama-me Com Ternura”, é ele mesmo em “A Mulher Que Eu Amo” mais ou menos ele no fraco “O Prisioneiro do Rock”, um ator de verdade em “Balada Sangrenta” (seu melhor filme, provavelmente). Em todos esses filmes, mesmo quando basicamente veículos para aproveitar sua popularidade, há uma seriedade inerente, um certo respeito à sua história e ao mundo em que ele se inseria e estava ajudando a transformar.

Mas em Blue Hawaii Elvis realiza o equivalente cinematográfico à sua entrada no Exército. A partir daí seus filmes se tornam cada vez mais formulaicos e medíocres. São sempre comédias românticas leves, em que ele é um bom moço. Já escrevi sobre isso aqui.

E a partir daí Elvis seria congelado no tempo. Ele demoraria sete anos para sair de 1961, e então seria tarde demais. Até lá houve muita água debaixo da ponte, no entanto.

E a partir daí Elvis seria congelado no tempo. Ele demoraria sete anos para sair de 1961, e então seria tarde demais. Até lá houve muita água debaixo da ponte, no entanto.

Em 1967 o mundo era completamente diferente daquele de cinco anos antes, mas a julgar pelos filmes de Elvis é como se a vida fosse exatamente igual. No universo distorcido e infantilizado de Elvis, o tempo não passa. Clambake, por exemplo, é exatamente o mesmo filme que ele fez em 1961, em 1962, em 1963. Philip Larkin para ele não existia. Os hippies não se amontoavam em Hashbury, o Vietnã continuava distante.

Boa parte dos filmes de Elvis parecem acordos com secretarias de turismo de alguns estados. Três filmes no Havaí, três na Flórida, até mesmo um em Seattle durante a Expo 1964. O número de filmes de Elvis ambientados no Havaí só deve ser inferior aos do que começam com uma tomada aérea de um carro numa estrada. Essa era a imagem de Elvis: o arquétipo do roqueiro de segunda naquele limbo entre a derrocada da primeira geração do rock e o surgimento dos Beatles. Mas no final dos anos 60 os Beatles estavam prestes a acabar e Elvis parecia ainda não ter percebido que eles tinham chegado. Como cinema, os filmes de Elvis são uma piada repetida inúmeras vezes. E esse anacronismo vai se aprofundando com o passar do tempo.

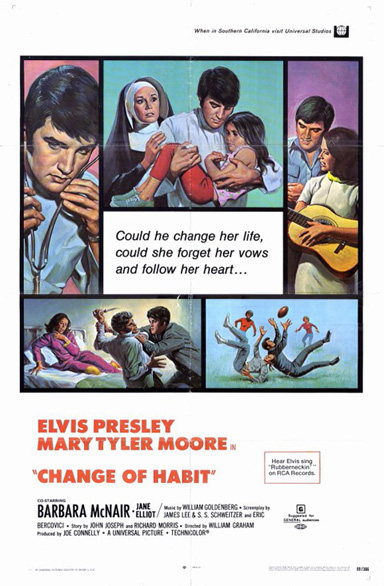

Uma grande surpresa foi Change of Habit, em português “Ele e as Três Noviças” (e que lindo o título em português. Não é “Elvis e as Noviças”. É “ele”. Elvis não precisa de mais que isso para ser identificado). É o último filme de Elvis, que jamais voltaria a ser tão magro, e ele aparece menos que Mary Tyler Moore, sua co-estrela. No entanto é um dos poucos que parece se passar no ano em que é lançado, que consegue olhar para fora e ver que há um mundo problemático lá fora, que tenta oferecer uma resposta à realidade. E um dos finais mais gostosos entre os seus filmes, o mais ambíguo, com Mary Tyler Moore indecisa entre o celibato da vocação religiosa e o desejo que a pélvis de Elvis lhe faz queimar nas entranhas.

Uma grande surpresa foi Change of Habit, em português “Ele e as Três Noviças” (e que lindo o título em português. Não é “Elvis e as Noviças”. É “ele”. Elvis não precisa de mais que isso para ser identificado). É o último filme de Elvis, que jamais voltaria a ser tão magro, e ele aparece menos que Mary Tyler Moore, sua co-estrela. No entanto é um dos poucos que parece se passar no ano em que é lançado, que consegue olhar para fora e ver que há um mundo problemático lá fora, que tenta oferecer uma resposta à realidade. E um dos finais mais gostosos entre os seus filmes, o mais ambíguo, com Mary Tyler Moore indecisa entre o celibato da vocação religiosa e o desejo que a pélvis de Elvis lhe faz queimar nas entranhas.

Mas àquela altura as pessoas já tinham se cansado do mundo de faz-de-conta de Elvis. Ele nunca mais voltaria a fazer um filme, com exceção de dois documentários no início dos anos 70. Quase 15 anos depois, tinha entendido que havia criado um mundo novo em que a permanência não estava mais no cinema.

Mas nada disso impede que eu sorria feliz enquanto assisto a um filme de Elvis.

Um dos três melhores filmes de Elvis Presley que desta vez é um cantor em New Orleans. Elvis canta canções da dupla Lieber e Stroller: “Crawfish”, “You’re the Cuttest”, “Let Me Be Your Lover Boy”, “Danny Is My Name” e “King Creole”.

Caro Rafael:

Recentemente assisti Gilr Happy, um filme até divertido do Elvis com boas músicas e uma atriz muito boa que contracena com ele. Porém neste filme o Elvis imita o Frankie Avalon nos filmes de praia, ou seja, imita o imitador dele. Não fosse só isso, apesar do Elvis ainda ser bem jovem, ainda não chegara aos 30, neste filme, por conta das coisas que você cita acima, o Elvis parece meio velhusco perto da garotada da praia; está meio tiozão. É como você disse, ele ficou cristalizado no primeiro ano da década de 1960, paradoxalmente, não evoluiu, mas envelheceu.

Rapaz, eu não duvido muito dessa sua teoria “da conspiração” das secretarias de turismo, não… aliás, é beeeem possível. 😉

Ah, detalhe: em Clambake além do Elvis tinha o Bill Bixby, que viria ser o Hulk da TV, mais precisamente, o David Bruce Banner.

Só não é fácil entender como um filme com o Elvis e o Hulk pode ser considerado como pior do Elvis, inclusive pelo próprio.

Serge, rever esse filme mais de 30 anos depois me fez entender perfeitamente por quê. 🙂

Você tem razão Rafael, era só uma ironia. Ha,ha, ha,…