O que mais tem me impressionado nas reações de parte do pessoal que comenta nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre a chacina da redação da Charlie Hebdo por fanáticos fundamentalistas islâmicos não é a má fé e a ignorância visíveis em boa parte delas. É, principalmente, a prontidão com que esta sociedade está disposta a relativizar e mesmo abdicar de um direito básico da civilização ocidental: o direito de expressão.

O que mais tem me impressionado nas reações de parte do pessoal que comenta nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre a chacina da redação da Charlie Hebdo por fanáticos fundamentalistas islâmicos não é a má fé e a ignorância visíveis em boa parte delas. É, principalmente, a prontidão com que esta sociedade está disposta a relativizar e mesmo abdicar de um direito básico da civilização ocidental: o direito de expressão.

A ignorância presente nessas reações pôde ser vista quando milhares de pessoas que jamais ouviram falar antes da Charlie Hebdo tomaram posições imediatamente. Sem conhecer sua história, definiram por ouvir dizer que a Charlie era racista, etc., etc. Em um exemplo de um traço curioso da humanidade, amplificado pelo imediatismo das redes sociais, as pessoas parecem sentir que precisam tomar posições radicais e se pronunciar sobre qualquer coisa, mesmo que não tenham base nenhuma para isso.

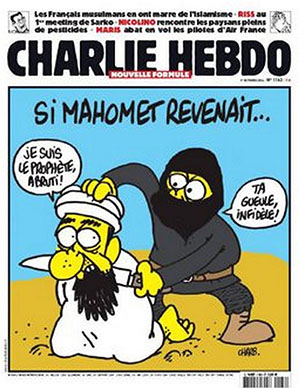

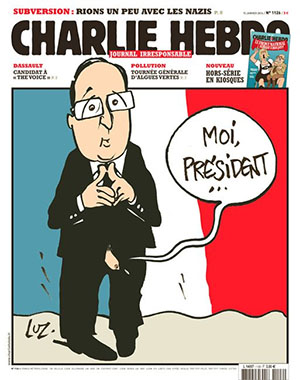

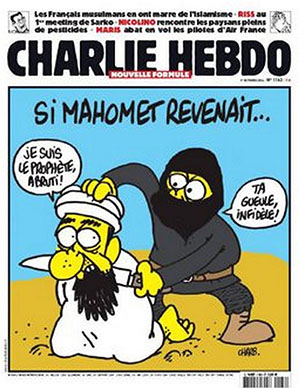

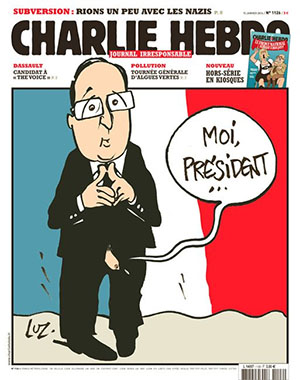

Para isso tentam buscar as ferramentas que validem suas crenças. E é aí que está a má-fé: está, por exemplo, no destaque exclusivo das capas ofensivas ao Islã publicadas pela revista para fazê-la parecer anti-islâmica — ou, quando muito, de capas que ofendam outros valores caros a você ou ao seu grupo. Descartam então as capas que satirizaram e muitas vezes ofenderam Sarkozy, Hollande, judeus e cristãos, e assim têm a prova cabal de que sim, aqueles racistas miseráveis mereceram — se não a chacina, ao menos a reação indignada dos assassinos que se dizem inspirados no Islã, mais ou menos como certo pessoal relativiza a culpa do estupro dizendo que a moça não deveria usar aquele decote tão perdulário. “Ah, ele não respeita o Profeta. Vamos matar os cães infiéis!” Pessoalmente, não vejo muita diferença disso para “Ah, ele não respeita Lula. Vamos matá-lo!”

Para isso tentam buscar as ferramentas que validem suas crenças. E é aí que está a má-fé: está, por exemplo, no destaque exclusivo das capas ofensivas ao Islã publicadas pela revista para fazê-la parecer anti-islâmica — ou, quando muito, de capas que ofendam outros valores caros a você ou ao seu grupo. Descartam então as capas que satirizaram e muitas vezes ofenderam Sarkozy, Hollande, judeus e cristãos, e assim têm a prova cabal de que sim, aqueles racistas miseráveis mereceram — se não a chacina, ao menos a reação indignada dos assassinos que se dizem inspirados no Islã, mais ou menos como certo pessoal relativiza a culpa do estupro dizendo que a moça não deveria usar aquele decote tão perdulário. “Ah, ele não respeita o Profeta. Vamos matar os cães infiéis!” Pessoalmente, não vejo muita diferença disso para “Ah, ele não respeita Lula. Vamos matá-lo!”

Chegaram a divulgar uma charge retratando a ministra francesa Christiane Taubira como uma macaca como prova do racismo da Charlie. A charge, na verdade, foi feita pela Minute, publicação de extrema-direita francesa. As pessoas que falsificaram a informação ou divulgaram-na, no entanto, não estão preocupadas com isso: precisam apenas de evidências, verdadeiras ou não, que embasem suas posições equivocadas.

Frei Leonardo Boff publicou dois artigos sobre o assunto. O primeiro foi repleto de platitudes como “não apoio a chacina” e “não vamos culpar todos os muçulmanos”; platitudes porque nenhum ser humano decente apoiou a chacina, e porque a condenação dos assassinos e a separação entre muçulmanos e terroristas foi feita por todos os líderes mundiais, principalmente pelas lideranças islâmicas. Rupert Murdoch foi contra a corrente, é verdade; mas Murdoch não conta porque é escória.

Frei Leonardo Boff publicou dois artigos sobre o assunto. O primeiro foi repleto de platitudes como “não apoio a chacina” e “não vamos culpar todos os muçulmanos”; platitudes porque nenhum ser humano decente apoiou a chacina, e porque a condenação dos assassinos e a separação entre muçulmanos e terroristas foi feita por todos os líderes mundiais, principalmente pelas lideranças islâmicas. Rupert Murdoch foi contra a corrente, é verdade; mas Murdoch não conta porque é escória.

O segundo, em que republicou um artigo primeiro atribuído ao padre Antonio Piber, e posteriormente ao jornalista Rafo Saldanha, é diferente.

Num texto canalha, que acusa a Charlie de perseguir muçulmanos sem explicar o contexto em que o confronto se acirrou (em 2006 a revista republicou as charges do jornal Jyllands-Posten ridicularizando Maomé [charges que este blog republicou na época], como uma atitude de solidariedade e defesa do direito de expressão diante das ameaças que o jornal dinamarquês sofreu por causa delas; por isso passou a também receber ameaças que chegaram a um atentado em 2011 e culminaram na chacina da semana passada), ele classifica as charges do Charlie como “criminosas”. O adjetivo não é inesperado de um representante da velha e boa Igreja Católica Apostólica Romana: a tradição nos lembra que qualquer coisa desabonadora que se diga sobre ela é considerada criminosa.

Ele diz ainda que a Charlie Hebdo é covarde; o atentado de 2011 e a chacina da semana passada deveriam servir para que ele entendesse que, certos ou não, o que não faltou aos cartunistas da revista foi coragem. Se não bastam, o ataque ao Hamburger Morgenpost e principalmente os massacres hediondos que o Boko Haram vem conduzindo na Nigéria, e que só este ano mataram mais de 2 mil pessoas, deveriam ao menos explicar que muçulmanos são, sim, minoria na Europa, mas o alcance daquela minoria de fanáticos que se dizem inspirados por eles pode ser gigantesco. Enfrentá-los é indício de coragem, acima de tudo. Coragem que não tiveram, por exemplo, os meios de comunicação que borraram as capas da Charlie em suas reportagens sobre a chacina.

Ele diz ainda que a Charlie Hebdo é covarde; o atentado de 2011 e a chacina da semana passada deveriam servir para que ele entendesse que, certos ou não, o que não faltou aos cartunistas da revista foi coragem. Se não bastam, o ataque ao Hamburger Morgenpost e principalmente os massacres hediondos que o Boko Haram vem conduzindo na Nigéria, e que só este ano mataram mais de 2 mil pessoas, deveriam ao menos explicar que muçulmanos são, sim, minoria na Europa, mas o alcance daquela minoria de fanáticos que se dizem inspirados por eles pode ser gigantesco. Enfrentá-los é indício de coragem, acima de tudo. Coragem que não tiveram, por exemplo, os meios de comunicação que borraram as capas da Charlie em suas reportagens sobre a chacina.

É triste que um homem que foi calado pela Igreja Católica hoje se resigne a amplificar seu ideário reacionário disfarçado de respeito ao diverso.

O trecho que mais incomoda, no entanto, e que é o que tem a ver com este post, é esse:

“O próprio Charb falou: “É preciso que o Islã esteja tão banalizado quanto o catolicismo”. “É preciso” porque? Para que?”

Essa eu posso responder, e nem preciso mencionar os problemas que, além da lógica e da decência, o sujeito tem com a ortografia: porque quando o cristianismo não era banalizado destruiu cietualmente todas as culturas ocidentais. Porque perseguiu, calou e assassinou milhões de pessoas, de Justiniano massacrando 30 mil pessoas no Hipódromo e fechando a Academia de Platão, passando pelos pogroms russos e pelo Holocausto, pelo massacre de Sabra e Chatila e chegando às explosões periódicas de clínicas de aborto nos EUA — sem esquecer, claro, de São Tomás de Torquemada e sua Santa Inquisição. É preciso porque, em nome de sua fé, o cristianismo extinguiu civilizações inteiras no Novo Mundo e persegue, até hoje, os adeptos das religiões africanas e brasileiras.

Essa eu posso responder, e nem preciso mencionar os problemas que, além da lógica e da decência, o sujeito tem com a ortografia: porque quando o cristianismo não era banalizado destruiu cietualmente todas as culturas ocidentais. Porque perseguiu, calou e assassinou milhões de pessoas, de Justiniano massacrando 30 mil pessoas no Hipódromo e fechando a Academia de Platão, passando pelos pogroms russos e pelo Holocausto, pelo massacre de Sabra e Chatila e chegando às explosões periódicas de clínicas de aborto nos EUA — sem esquecer, claro, de São Tomás de Torquemada e sua Santa Inquisição. É preciso porque, em nome de sua fé, o cristianismo extinguiu civilizações inteiras no Novo Mundo e persegue, até hoje, os adeptos das religiões africanas e brasileiras.

Charb disse, uma vez, que o Islã não era sagrado para ele, que ele não lhe devia respeito. Ele estava certo. Então vamos todos acabar com as nossas imagens de Deus barbudinho na nuvem porque o judaísmo não permite representações do Bambambam? Não podemos dizer que Jesus é filho do Boto porque os cristãos se ofenderão? Se Maomé, Jesus ou Jeová são sagrados para eles, ótimo: eles que respeitem e estabeleçam as regras rígidas que quiserem para os seus fiéis. Mas não se pode exigir que os outros sigam os mesmos padrões.

Paradoxalmente, em um mundo cada vez mais multicultural, é apenas o direito à irreverência em relação às outras religiões que garante o direito ao exercício da sua. O contrário é o totalitarismo que vimos durante o auge do domínio católico e vemos hoje no mundo islâmico.

Paradoxalmente, em um mundo cada vez mais multicultural, é apenas o direito à irreverência em relação às outras religiões que garante o direito ao exercício da sua. O contrário é o totalitarismo que vimos durante o auge do domínio católico e vemos hoje no mundo islâmico.

Por isso, uma das maiores conquistas das sociedades ocidentais foi garantir o direito de expressão. O direito a falar o que você pensa, sem medo de ser morto por isso. Esse direito dá a você a responsabilidade pelo que fala, e só a você. À sociedade, reserva os mecanismos sociais para tornar o seu discurso irrelevante. (O Sergio Leo deu o link para um artigo instigante de David Brooks no New York Times sobre o tema: “I am not Charlie Hebdo”.)

É o exercício desse direito que possibilita, por exemplo, que neo-nazistas saiam hoje em passeatas pelas ruas. Sempre conhecemos a ideologia nazista, e pelo menos há 70 anos já sabemos do que são capazes. Cabe à sociedade combater suas ideias: mas não é calando-os que vamos conseguir isso. É justamente permitir que eles marchem com suas suásticas ridículas e suas ideias canalhas que nos faz melhores que eles.

Acima de tudo, e essa é a verdadeira questão, é muito fácil defender o direito de expressão daqueles que não incomodam, daqueles que só expressam aquilo que já ouvi chamar de “as ideias certas”. Isso não é defesa de um direito, é a defesa pura e simples de um interesse individual: é aquilo que você mesmo defenderia. Não há nenhum mérito nisso. Você defende a si mesmo.

É muito fácil, por exemplo, defender a liberdade de expressão usando uma tirinha mediocremente chata como aquela do Armandinho. Bons sentimentos não são alvo de pressão, não são vítimas de censura. Todo mundo gosta do bonitinho ou do conformista. Ninguém censurou, por exemplo, os elogios à ditadura militar brasileira ou ao regime de Pinochet. No mundo desses fundamentalistas fanáticos, ninguém mata alguém por dizer Allāhu Akbar.

É muito fácil, por exemplo, defender a liberdade de expressão usando uma tirinha mediocremente chata como aquela do Armandinho. Bons sentimentos não são alvo de pressão, não são vítimas de censura. Todo mundo gosta do bonitinho ou do conformista. Ninguém censurou, por exemplo, os elogios à ditadura militar brasileira ou ao regime de Pinochet. No mundo desses fundamentalistas fanáticos, ninguém mata alguém por dizer Allāhu Akbar.

Difícil é defender o direito do outro falar aquilo que nos desagrada. Como disse um biógrafo de Voltaire, numa frase erroneamente atribuída ao seu biografado, “estou em desacordo com cada uma de suas palavras, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las”. Esse é o verdadeiro desafio.

É bizarra a ideia de que alguém admita viver em um mundo em que há temas em que não pode falar — não porque não ache que deva, mas porque não permitem. É por isso que o verdadeiro desafio sempre esteve em garantir à Charlie o direito de fazer humor como quer. Agressivo, sim. Ofensivo, se necessário. É nisso que consiste o direito de expressão, e em mais nada. E é triste ver que parte da sociedade brasileira falhou diante desse desafio.

Normalmente eu não diria que sou Charlie. Porque não vejo graça em muitas de suas piadas — para mim pecado maior que a eventual ofensa — e, sim, considero algumas delas ofensivas e desnecessárias para o meu gosto. Mas hoje ser Charlie quer dizer, acima de tudo, respeitar e defender o seu direito de publicá-las. Diz respeito a tomar uma posição clara em relação ao direito de expressão, reafirmá-lo como um direito universal inalienável. Hoje, relativizar a morte dos cartunistas da Charlie, culpá-los pelo seu destino, é dar alguma razão àqueles que os mataram, é dizer sim a esse tipo de violência.

E por isso eu sou, sim, Charlie.

Basta uma olhada rápida para as casas demolidas para entender que não havia outra solução. Na foto ao lado é possível ver exatamente o que se perdeu: meras fachadas degradadas ao ponto da impossibilidade de recuperação, mantidas em pé apenas pela mão benevolente do Senhor do Bonfim. Mais grave, entretanto, é que não parecia haver nada ali que caracterizasse algum conjunto arquitetônico importante e necessário, nem que justificasse a repentina indignação de uma sociedade que evitava passar por aquela rua, principalmente à noite. Durante décadas, os prédios da Ladeira da Montanha cumpriram apenas o papel de oferecer sexo a preços módicos para trabalhadores de baixa renda; há anos, nem isso. O IPHAN agiu corretamente.

Basta uma olhada rápida para as casas demolidas para entender que não havia outra solução. Na foto ao lado é possível ver exatamente o que se perdeu: meras fachadas degradadas ao ponto da impossibilidade de recuperação, mantidas em pé apenas pela mão benevolente do Senhor do Bonfim. Mais grave, entretanto, é que não parecia haver nada ali que caracterizasse algum conjunto arquitetônico importante e necessário, nem que justificasse a repentina indignação de uma sociedade que evitava passar por aquela rua, principalmente à noite. Durante décadas, os prédios da Ladeira da Montanha cumpriram apenas o papel de oferecer sexo a preços módicos para trabalhadores de baixa renda; há anos, nem isso. O IPHAN agiu corretamente. Isso é ainda mais triste porque Salvador tem uma cota alta demais de Alaricos urbanos. Mario Kertész, por exemplo, construiu no Paço Municipal aquela aberração estética que responde pelo nome de Palácio Tomé de Souza, ironicamente no local onde existiram a antiga Biblioteca e a Imprensa Oficial, demolidos por ACM (avô do atual prefeito) nos anos 70; os Magalhães gostam de derrubar coisas. Em defesa de Kertész apenas o fato de que aquele monstrengo deveria ser temporário; no entanto, aquela desgraça está lá há quase 30 anos.

Isso é ainda mais triste porque Salvador tem uma cota alta demais de Alaricos urbanos. Mario Kertész, por exemplo, construiu no Paço Municipal aquela aberração estética que responde pelo nome de Palácio Tomé de Souza, ironicamente no local onde existiram a antiga Biblioteca e a Imprensa Oficial, demolidos por ACM (avô do atual prefeito) nos anos 70; os Magalhães gostam de derrubar coisas. Em defesa de Kertész apenas o fato de que aquele monstrengo deveria ser temporário; no entanto, aquela desgraça está lá há quase 30 anos. Um dos problemas que o mimimi daqueles que protestam cegamente contra a demolição das ruínas da Ladeira Montanha acaba mostrando é que eles parecem não entender que a cidade é um organismo vivo, que precisa evoluir. Não deve fazer isso às custas cegas do seu passado e da sua história, e uma solução radical como a de Haussman não seria aplicável hoje. Mas não deve sobrevalorizar o que é só velho, e por isso um pouco desse espírito deveria ser levado em conta. A cidade às vezes tem que fazer escolhas. O grande problema é que simplesmente não é preciso fazer uma escolha difícil neste caso da Ladeira da Montanha.

Um dos problemas que o mimimi daqueles que protestam cegamente contra a demolição das ruínas da Ladeira Montanha acaba mostrando é que eles parecem não entender que a cidade é um organismo vivo, que precisa evoluir. Não deve fazer isso às custas cegas do seu passado e da sua história, e uma solução radical como a de Haussman não seria aplicável hoje. Mas não deve sobrevalorizar o que é só velho, e por isso um pouco desse espírito deveria ser levado em conta. A cidade às vezes tem que fazer escolhas. O grande problema é que simplesmente não é preciso fazer uma escolha difícil neste caso da Ladeira da Montanha.

O que mais tem me impressionado nas reações de parte do pessoal que comenta nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre a chacina da redação da Charlie Hebdo por fanáticos fundamentalistas islâmicos não é a má fé e a ignorância visíveis em boa parte delas. É, principalmente, a prontidão com que esta sociedade está disposta a relativizar e mesmo abdicar de um direito básico da civilização ocidental: o direito de expressão.

O que mais tem me impressionado nas reações de parte do pessoal que comenta nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre a chacina da redação da Charlie Hebdo por fanáticos fundamentalistas islâmicos não é a má fé e a ignorância visíveis em boa parte delas. É, principalmente, a prontidão com que esta sociedade está disposta a relativizar e mesmo abdicar de um direito básico da civilização ocidental: o direito de expressão. Para isso tentam buscar as ferramentas que validem suas crenças. E é aí que está a má-fé: está, por exemplo, no destaque exclusivo das capas ofensivas ao Islã publicadas pela revista para fazê-la parecer anti-islâmica — ou, quando muito, de capas que ofendam outros valores caros a você ou ao seu grupo. Descartam então as capas que satirizaram e muitas vezes ofenderam Sarkozy, Hollande, judeus e cristãos, e assim têm a prova cabal de que sim, aqueles racistas miseráveis mereceram — se não a chacina, ao menos a reação indignada dos assassinos que se dizem inspirados no Islã, mais ou menos como certo pessoal relativiza a culpa do estupro dizendo que a moça não deveria usar aquele decote tão perdulário. “Ah, ele não respeita o Profeta. Vamos matar os cães infiéis!” Pessoalmente, não vejo muita diferença disso para “Ah, ele não respeita Lula. Vamos matá-lo!”

Para isso tentam buscar as ferramentas que validem suas crenças. E é aí que está a má-fé: está, por exemplo, no destaque exclusivo das capas ofensivas ao Islã publicadas pela revista para fazê-la parecer anti-islâmica — ou, quando muito, de capas que ofendam outros valores caros a você ou ao seu grupo. Descartam então as capas que satirizaram e muitas vezes ofenderam Sarkozy, Hollande, judeus e cristãos, e assim têm a prova cabal de que sim, aqueles racistas miseráveis mereceram — se não a chacina, ao menos a reação indignada dos assassinos que se dizem inspirados no Islã, mais ou menos como certo pessoal relativiza a culpa do estupro dizendo que a moça não deveria usar aquele decote tão perdulário. “Ah, ele não respeita o Profeta. Vamos matar os cães infiéis!” Pessoalmente, não vejo muita diferença disso para “Ah, ele não respeita Lula. Vamos matá-lo!” Frei Leonardo Boff publicou dois artigos sobre o assunto. O primeiro foi repleto de platitudes como “não apoio a chacina” e “não vamos culpar todos os muçulmanos”; platitudes porque nenhum ser humano decente apoiou a chacina, e porque a condenação dos assassinos e a separação entre muçulmanos e terroristas foi feita por todos os líderes mundiais, principalmente pelas lideranças islâmicas. Rupert Murdoch foi contra a corrente, é verdade; mas Murdoch não conta porque é escória.

Frei Leonardo Boff publicou dois artigos sobre o assunto. O primeiro foi repleto de platitudes como “não apoio a chacina” e “não vamos culpar todos os muçulmanos”; platitudes porque nenhum ser humano decente apoiou a chacina, e porque a condenação dos assassinos e a separação entre muçulmanos e terroristas foi feita por todos os líderes mundiais, principalmente pelas lideranças islâmicas. Rupert Murdoch foi contra a corrente, é verdade; mas Murdoch não conta porque é escória. Ele diz ainda que a Charlie Hebdo é covarde; o atentado de 2011 e a chacina da semana passada deveriam servir para que ele entendesse que, certos ou não, o que não faltou aos cartunistas da revista foi coragem. Se não bastam, o ataque ao Hamburger Morgenpost e principalmente os massacres hediondos que o Boko Haram vem conduzindo na Nigéria, e que só este ano mataram mais de 2 mil pessoas, deveriam ao menos explicar que muçulmanos são, sim, minoria na Europa, mas o alcance daquela minoria de fanáticos que se dizem inspirados por eles pode ser gigantesco. Enfrentá-los é indício de coragem, acima de tudo. Coragem que não tiveram, por exemplo, os meios de comunicação que borraram as capas da Charlie em suas reportagens sobre a chacina.

Ele diz ainda que a Charlie Hebdo é covarde; o atentado de 2011 e a chacina da semana passada deveriam servir para que ele entendesse que, certos ou não, o que não faltou aos cartunistas da revista foi coragem. Se não bastam, o ataque ao Hamburger Morgenpost e principalmente os massacres hediondos que o Boko Haram vem conduzindo na Nigéria, e que só este ano mataram mais de 2 mil pessoas, deveriam ao menos explicar que muçulmanos são, sim, minoria na Europa, mas o alcance daquela minoria de fanáticos que se dizem inspirados por eles pode ser gigantesco. Enfrentá-los é indício de coragem, acima de tudo. Coragem que não tiveram, por exemplo, os meios de comunicação que borraram as capas da Charlie em suas reportagens sobre a chacina. Essa eu posso responder, e nem preciso mencionar os problemas que, além da lógica e da decência, o sujeito tem com a ortografia: porque quando o cristianismo não era banalizado destruiu cietualmente todas as culturas ocidentais. Porque perseguiu, calou e assassinou milhões de pessoas, de Justiniano massacrando 30 mil pessoas no Hipódromo e fechando a Academia de Platão, passando pelos pogroms russos e pelo Holocausto, pelo massacre de Sabra e Chatila e chegando às explosões periódicas de clínicas de aborto nos EUA — sem esquecer, claro, de São Tomás de Torquemada e sua Santa Inquisição. É preciso porque, em nome de sua fé, o cristianismo extinguiu civilizações inteiras no Novo Mundo e persegue, até hoje, os adeptos das religiões africanas e brasileiras.

Essa eu posso responder, e nem preciso mencionar os problemas que, além da lógica e da decência, o sujeito tem com a ortografia: porque quando o cristianismo não era banalizado destruiu cietualmente todas as culturas ocidentais. Porque perseguiu, calou e assassinou milhões de pessoas, de Justiniano massacrando 30 mil pessoas no Hipódromo e fechando a Academia de Platão, passando pelos pogroms russos e pelo Holocausto, pelo massacre de Sabra e Chatila e chegando às explosões periódicas de clínicas de aborto nos EUA — sem esquecer, claro, de São Tomás de Torquemada e sua Santa Inquisição. É preciso porque, em nome de sua fé, o cristianismo extinguiu civilizações inteiras no Novo Mundo e persegue, até hoje, os adeptos das religiões africanas e brasileiras. Paradoxalmente, em um mundo cada vez mais multicultural, é apenas o direito à irreverência em relação às outras religiões que garante o direito ao exercício da sua. O contrário é o totalitarismo que vimos durante o auge do domínio católico e vemos hoje no mundo islâmico.

Paradoxalmente, em um mundo cada vez mais multicultural, é apenas o direito à irreverência em relação às outras religiões que garante o direito ao exercício da sua. O contrário é o totalitarismo que vimos durante o auge do domínio católico e vemos hoje no mundo islâmico. É muito fácil, por exemplo, defender a liberdade de expressão usando uma tirinha mediocremente chata como aquela do Armandinho. Bons sentimentos não são alvo de pressão, não são vítimas de censura. Todo mundo gosta do bonitinho ou do conformista. Ninguém censurou, por exemplo, os elogios à ditadura militar brasileira ou ao regime de Pinochet. No mundo desses fundamentalistas fanáticos, ninguém mata alguém por dizer Allāhu Akbar.

É muito fácil, por exemplo, defender a liberdade de expressão usando uma tirinha mediocremente chata como aquela do Armandinho. Bons sentimentos não são alvo de pressão, não são vítimas de censura. Todo mundo gosta do bonitinho ou do conformista. Ninguém censurou, por exemplo, os elogios à ditadura militar brasileira ou ao regime de Pinochet. No mundo desses fundamentalistas fanáticos, ninguém mata alguém por dizer Allāhu Akbar.