Em agosto, o Hermenauta fez um post sobre os 30 anos das sondas Voyager. O Hermê tem dessas coisas científicas. Acompanha esses trecos como acompanha as asneiras faladas pelo Reinaldo Azevedo, o chihuahua da direita brasileira.

O que me chamou a atenção no episódio foi lembrar dos discos cheios de inscrições incluídos nos artefatos. Trazem uma série de informações destinadas a fazer com que os ETs que pegarem o disco saibam de onde vem a sonda, onde fica a Terra e que somos minimamente inteligentes.

Não entendo de ciência, como não entendo muito sobre quase nada. Talvez por isso as inscrições sejam, para mim, ininteligíveis. Se alguém me desse o disco, eu não conseguiria decifrar absolutamente nada.

É justamente essa a questão que os discos das Voyagers sempre levantou para mim: assim como criamos um disco com rabiscos que, ao comum dos mortais, nos parecem absurdos, quando estudamos inscrições antigas e concluímos que ela é um retrato do cotidiano de civilizações que sequer chegamos a conhecer, não estaríamos partindo de um princípio errado, que aquilo não tem nada a ver com aquela civilização, que foi uma concessão feita por elas para que outras civilizações as compreendessem? Que tudo o que julgamos saber sobre civilizações perdidas não corresponde em nada à realidade?

Eu gosto de imaginar um maia, carregando um coelho (que assim como a hóstia significa a carne do homem) para o sacrifício no alto de um templo emTikal, parando e olhando aquelas inscrições ininteligíveis e perguntando ao escriba que as fez: “Por que você escreve essas coisas que ninguém entende?” E o escriba, olhando o sujeito do alto de sua sapiência, com aquele desprezo que só aqueles que enxergam mais longe podem afetar, responde: “Porque assim vai ser mais fácil para outras civilizações saberem quem fomos nós.”

Mas o mais engraçado nessa linha de pensamentos bobos sobre ciência avançada é que esses presentinhos que a NASA anda mandando para o espaço poderiam ser uma declaração de guerra.

Não sei se muita gente sabe — quem não souber pode conferir no zoológico mais próximo –, mas quatis não toleram o barulho de um molho de chaves. Pode experimentar. Balance suas chaves e eles se tornam extremamente agressivos, começam a brigar uns com os outros, atacam o que virem pela frente. Para pessoas boas como eu, é uma diversão interessante em idas ao zoológico, uma pequena maldade que posso fazer às claras sem que ninguém perceba; e ainda vou encontrar outra pessoa boa que queira apostar comigo qual quati morre antes, enquanto balançamos discretamente nossas chaves. Mas divago, e deixe-me enxugar a baba que escorre da minha boca. Agora imagine uma raça que não tolera o espectro de sons contidos no segundo “Concerto de Brandemburgo”, de Bach, que foi para o espaço nas Voyagers, recebendo o disquinho. Uma raça extremamente evoluída de cabeças chatas: “Aqueles terráqueos fios duma égua estão tentando nos matar, e ainda deram a localização do cafofo deles porque acham que nós somos uma ruma de frouxos”. E viriam para cá dispostos a acabar com a nossa raça estupidamente pretensiosa como num livro de H. G. Wells.

Pode até ser masoquismo, mas eu gostaria muito de ver uma cena dessas.

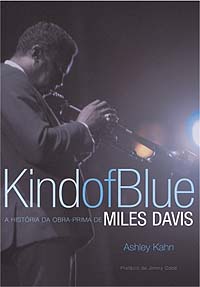

Há algo de desgraçado no jazz. Algo que faz com que ninguém o ouça impunemente, que condena aquele que o conhece a nunca mais conseguir voltar atrás, a nunca mais se contentar de verdade com menos que aquilo; algo que eleva, para sempre, os padrões pelos quais se julga a música, qualquer tipo de música, não apenas a popular.

Há algo de desgraçado no jazz. Algo que faz com que ninguém o ouça impunemente, que condena aquele que o conhece a nunca mais conseguir voltar atrás, a nunca mais se contentar de verdade com menos que aquilo; algo que eleva, para sempre, os padrões pelos quais se julga a música, qualquer tipo de música, não apenas a popular.