Em algum momento de 1986 o telecine começou a ser aposentado, pelo menos para mim.

Antes de ser um conjunto de canais de TV por assinatura, o telecine era uma máquina que possibilitava que filmes (rodando a 24 quadros por segundo) fossem exibidos na TV, a 30 quadros por segundo. Eles eram exibidos virtualmente sem nenhum filtro, com os riscos e degradações físicas a que o celulóide sempre foi exposto, como se fossem projetados diretamente na sua TV.

Até aquele momento de 1986, todos os filmes que eu tinha visto na TV eram telecinados simultaneamente à sua exibição. É por isso que assistir a um filme era uma experiência sutilmente diferente da de hoje. Apesar das características próprias do meio, com padrões de imagem definidas pelo PAL-M e pelas frequências de transmissão, ainda se percebia com perfeição a textura e o espectro de cores do celulóide naqueles filmes. Havia também um detalhe pouco lembrado: a cada exibição mais sujeira aparecia na fita, a cor esmaecia um pouco mais. Um filme, portanto, nunca era exibido da mesma forma duas vezes. Nada dessa coisa digital de hoje, de imagem e som exibidos ad infinitum sem nenhuma perda: um filme era como o rio de Heráclito.

O telecine, além disso, dava origem a casos curiosos. Como uma certa noite na TV Sergipe.

Até o começo dos anos 80, a maior parte das TVs vivia as situações interessantes de um mundo mais mambembe, como as causadas pela ausência de antenas de transmissão. Nessa época, a esmagadora maioria da programação era exibida em datas diferentes em grande parte das praças: o filme que você via em Belém na quarta-feira tinha sido exibido uma semana antes em Maceió, e seria exibido alguns dias depois em Campo Grande. A razão era muito simples: não havia satélite para todo mundo. Os únicos programas exibidos simultaneamente em todo o país eram o Jornal Nacional e o Jornal Hoje — acho que o Fantástico também.

Em 1980, por exemplo, todo o resto da programação chegava à TV Sergipe em filme ou fitas quadruplex, fitas de duas polegadas que precederam a U-Matic, com o requinte da “via aérea”. Era por isso que as novelas, por exemplo, eram exibidas um dia depois, o que fazia com que baianos — cuja TV Aratu já tinha as tais antenas — não perdessem a chance de reafirmar sua superioridade, e sempre que tinham chance contassem aos sergipanos os acontecimentos do capítulo que eles ainda não haviam visto. Mas isso é história para outro texto: aqui se conta o caso dos carretéis trocados.

Era um longa-metragem, filme desses de três carretéis. Os meninos de hoje não sabem, não viveram no interior nem conheceram quem tenha vivido: mas houve um tempo em que “filme de três carretéis” era garantia de boa diversão porque era filme longo, e os cinemas do interior anunciavam isso, e lotavam a sessão naquela noite, Franco Nero e Giuliano Gemma e quem sabe Victor Mature na Semana Santa fazendo “O Manto Sagrado”.

Mas nessa noite era um filme qualquer e o operador tinha mais o que fazer: ele queria jogar bola. Então colocou o filme no telecine e saiu. Quando voltou, a tempo de trocar o carretel porque era profissional sério e responsável, se enganou e colocou o terceiro rolo, em vez do segundo. Até aí tudo bem: a história mostra que o público noturno é muito condescendente com essas rupturas narrativas e chama a isso “cinema de autor”. Na segunda troca, no entanto e logicamente, ele colocou o segundo rolo: e então choveram ligações para a TV Sergipe, “mas esse fulano já morreu!”, daí para pior.

Ninguém sabe como ele não perdeu o emprego.

Isso, no entanto, foi antes da minha época, ou talvez eu simplesmente não tenha visto esse filme. É história que me contaram, apenas. Porque o que sei, mesmo, é que o tempo passou e as antenas se tornaram comuns nas retransmissoras, e esse tipo de evento desapareceu, porque agora toda a programação é transmitida por satélite.

(Junto com ela, no entanto, veio o soterramento da produção local, e hoje a Globo deixa a suas retransmissoras apenas os três telejornais diários e um horário vagabundo nas tardes de sábado, ao contrário de antes.)

O que importa, mesmo, é que durante todo aquele tempo eu via filmes projetados através do telecine.

Mas uma exibição de “Nunca Fui Santa”, tarde da noite em 1986, me mostrou pela primeira vez um mundo novo. Era uma textura diferente, mais limpa que o normal. Os riscos característicos não estavam mais lá. E embora ainda mantivesse a riqueza do celulóide, tão diferente do videoteipe das novelas e dos telejornais, a imagem tinha um pouco da pobreza generalizada desses últimos. Intuí imediatamente o que estava acontecendo, embora só fosse saber exatamente o que era muitos anos depois: eu estava vendo filmes exibidos a partir de fitas de vídeo. Eu já sabia, vagamente, o que era um telecine, graças ao “Manual da Televisão”, da Disney, que havia comprado no ano anterior; mas não sabia exatamente o que acontecia naquele momento. Sabia apenas que aquilo era diferente, e naquele momento me pareceu muito melhor. Naquele momento achei a imagem mais bonita, mais limpa, talvez mais moderna. O que eu não sabia é que estava dizendo adeus a um período longo da tecnologia televisiva; e, pior, que viria a sentir falta dele.

Uns anos atrás fui ver “A Professora de Piano” no cinema. E a cópia exibida me lembrou outros tempos. Era velha, surrada. Muitos riscos, os riscos que antigamente só se viam em fitas exibidas um, dois anos depois da estréia. Cópias assim não existem mais. Os novos tempos de multiplexes acabaram elas; ou talvez não exatamente os multiplexes, mas o parco tempo de vida dos filmes nas salas de exibição, antes de se encaminharem ao cadafalso dos DVDs, Blu-Rays ou canais de TV da vida. Um rolo de filme hoje não fica velho, nunca: não acumula a poeira do tempo, não adquire aqueles riscos ou fios de cabelo, a prova de que foram amados e desejados, de que correram muitos e muitos lugares e serviram fiel e docilmente a gente tão diferente. Hoje os cinemas simplesmente não permitem que as cópias envelheçam, uma analogia cruelmente fiel à própria noção atual de cultura de massas. As fitas não mais envelhecem. Seu ciclo de vida é cada vez menor. São vítimas de infanticídio.

Na minha infância e adolescência, era extremamente comum ver filmes em cópias gastas, sujas, riscadas. Elas não existem mais. Já há algum tempo não chegam mais a esse nível de degradação do celulóide. Antigamente, o mesmo filme se segurava por meses no mesmo cinema, e os anúncios de jornal se vangloriavam: “12a semana de sucesso!”. Hoje não passam 15 dias. Aquela cópia de “A Professora de Piano”, no entanto, subverteu esse modo novo de mostrar cinema. Deve ter sido exibida milhares de vezes, e a cópia foi se desgastando, ganhando riscos e esmaecendo, até aquele dia em que me reapresentou a um velho amigo do qual tinha esquecido.

Foi um reencontro e uma despedida, no entanto. O processo deve ficar ainda mais limpo a partir de agora. Em poucos anos o último cinema a exibir filmes em celulóide trocará seu equipamento pela projeção digital. E o mesmo filme poderá ser exibido milhões de vezes, bilhões, sem absolutamente nenhuma queda de qualidade. A diferença entre o videoteipe e o celulóide está acabando e é tudo digital agora. São os novos tempos. E são bons, não sou eu quem vai dizer o contrário. Mas lá no fundo fica um pouco de saudade, e é a mesma saudade que tenho ao ver uma moeda de 50 cruzeiros cunhada em 1981.

O nome do filme é

O nome do filme é  Só depois da internet consegui achar informações sobre alguns dos seriados a que assisti na infância e de que a minha geração já não lembrava. Descobri também que essas lembranças não têm atrativos só para mim. O Edilson, por exemplo, compra DVDs de seriados esdrúxulos como “Manimal” (uma espécie de protótipo melhorzinho de Animal) — e está atrás de alguém que tenha “Os Campeões”. O Maurício não esquece a Linda Carter. Eu também não.

Só depois da internet consegui achar informações sobre alguns dos seriados a que assisti na infância e de que a minha geração já não lembrava. Descobri também que essas lembranças não têm atrativos só para mim. O Edilson, por exemplo, compra DVDs de seriados esdrúxulos como “Manimal” (uma espécie de protótipo melhorzinho de Animal) — e está atrás de alguém que tenha “Os Campeões”. O Maurício não esquece a Linda Carter. Eu também não. Eu tenho certeza de que ninguém, absolutamente ninguém da minha idade lembra de Esper.

Eu tenho certeza de que ninguém, absolutamente ninguém da minha idade lembra de Esper.

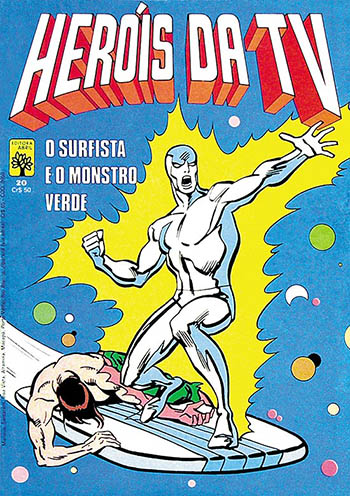

Descobri, numa dessas descobertas tardias que velhos como eu fazem de vez em quanto, alguns sites que disponibilizam revistas antigas escaneadas.

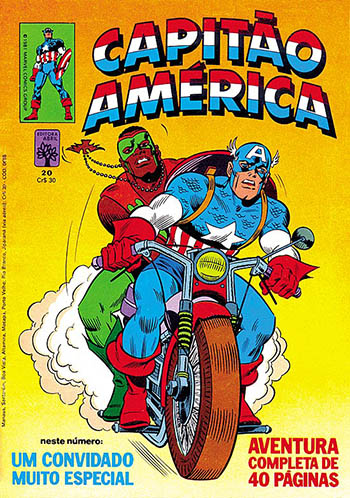

Descobri, numa dessas descobertas tardias que velhos como eu fazem de vez em quanto, alguns sites que disponibilizam revistas antigas escaneadas. Claro que isso não era desenvolvido como, talvez, fosse hoje. Lendo essas histórias agora, mais de 30 anos depois, dá para perceber como eram tão mais leves do que o que se publica agora em quadrinhos, quase pueris. Mas ao mesmo tempo — e eu não sei o quanto há de preconceito pessoal aqui, a insistência em achar que “no meu tempo as coisas eram melhores” — elas me parecem mais interessantes, mais simples, mais palatáveis. Os tempos mudaram muito, mas aquilo que passou não perdeu totalmente seu apelo. O Capitão América em 1981 era mais interessante do que hoje. Provavelmente ele só funcionava porque, criança ainda, eu não fazia noção que ele representava. Mais tarde, a dicotomia entre o personagem e o país real levaria à decadência completa do super-herói, e mesmo hoje tenho a impressão de que ele só existe porque o meio-oeste americano ainda tem habitantes.

Claro que isso não era desenvolvido como, talvez, fosse hoje. Lendo essas histórias agora, mais de 30 anos depois, dá para perceber como eram tão mais leves do que o que se publica agora em quadrinhos, quase pueris. Mas ao mesmo tempo — e eu não sei o quanto há de preconceito pessoal aqui, a insistência em achar que “no meu tempo as coisas eram melhores” — elas me parecem mais interessantes, mais simples, mais palatáveis. Os tempos mudaram muito, mas aquilo que passou não perdeu totalmente seu apelo. O Capitão América em 1981 era mais interessante do que hoje. Provavelmente ele só funcionava porque, criança ainda, eu não fazia noção que ele representava. Mais tarde, a dicotomia entre o personagem e o país real levaria à decadência completa do super-herói, e mesmo hoje tenho a impressão de que ele só existe porque o meio-oeste americano ainda tem habitantes.