Durante oito anos, esperei pelo lançamento do livro que Mark Lewisohn estava escrevendo.

Lewisohn é o maior especialista em Beatles do mundo. É autor de dois livros fundamentais sobre a banda: The Complete Beatles Recording Sessions, recentemente relançado depois de uns 20 anos fora de catálogo, e The Complete Beatles Chronicle. Nos últimos 25, 30 anos, teve enorme acesso aos ex-beatles, a Yoko Ono e aos principais satélites da banda, como Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor e Tony Barrow.

Tudo indicava — eu, pelo menos, tinha certeza — que a biografia anunciada no meio da década passada seria uma obra fundamental, provavelmente definitiva. Demorou mais de oito anos até ficar pronta. Quando finalmente foi definida uma data de lançamento, o tamanho de All These Years: Tune In impressionava: mais de 800 páginas, e isso apenas cobria o período até 31 de dezembro de 1962, antes mesmo do início da beatlemania. Não havia mais dúvidas de que essa seria não apenas a mais abalizada, mas também a mais detalhada biografia da banda.

A pergunta que me faço agora é se o livro corresponde a expectativa tão grande e fatalmente injusta. A resposta é sim e não.

De longe, All These Years: Tune In é a melhor biografia dos Beatles já escrita, e merece todos os elogios possíveis. É abrangente e rigorosa. Lewisohn não parece sentir muito prazer com o texto em si, não se abandona em maiores aventuras estilísticas e parece deixar escapar chances demais de fazer seu texto mais atraente. Mas é um historiador competente e desce a detalhes inesperados.

Tem a vantagem do rigor historiográfico. É mais que óbvio que ele ama seus personagens e não os aborda com a iconoclastia regicida de um Albert Goldman, por exemplo; mas tampouco se abstém de relatar os fatos mesmo quando pouco lisonjeiros, e claramente se esforça para manter um mínimo distanciamento como historiador. Evita explorar em excesso o lado negativo de seus biografados — o preconceito e a crueldade do Lennon adolescente, marcas que perdurariam por toda a sua vida, são mencionados algumas vezes, mas Lewisohn não faz disso um cavalo de batalha. Curiosamente, ele não fez nenhuma nova entrevista com os ex-beatles — provavelmente por reconhecer que nem McCartney nem Ringo têm algo novo a dizer, e a esta altura já acreditam piamente nas versões que foram burilando ao longo de 50 anos.

O livro traz algumas revelações, como uma nova versão sobre o abandono de Lennon pelo pai, finalmente contada por alguém que também estava lá, e o uso de maconha por parte da banda anos antes do que se imaginava (dizia-se que foi Dylan quem os apresentou à marijuana, informação tirada da biografia de McCartney escrita pelo Chris Salewicz). A mais relevante diz respeito a uma das principais peças do folclore beatle: a de que o produtor George Martin tinha ficado impressionado com a banda durante uma audição e convencido a EMI contratá-los.

Em The Complete Beatles Recording Sessions, Lewisohn já tinha notado que o contrato dos Beatles datava de dois dias antes do teste da banda: era de 4 de junho de 1962. Creditava essa discrepância a um erro de datilografia. Agora ficamos sabendo a verdade, e ela é surpreendente: Martin só ouviu os Beatles depois de já contratados, e não teve papel nenhum nessa transação. Na época, estava às voltas com um caso extraconjugal com sua secretária (que viria a ser sua segunda esposa), com problemas financeiros decorrentes disso e não tinha condições de escolher muito. Ou seja: embora ele mesmo tenha recontado a história e se dado importância fundamental no processo de reconhecimento do talento dos Beatles, os Beatles lhe foram impostos goela abaixo.

De qualquer forma, não são revelações bombásticas que fazem as grandes qualidades de Tune In. A essa altura, há pouca coisa importante que se possa desenterrar sobre a banda — é até curioso que uma informação dessas tenha conseguido escapar às centenas de livros escritos até agora, por mais de meio século. O que realmente importa é que isso não diminui a importância de Martin na realização da visão dos Beatles ao longo dos anos 60; apenas arranha um pouco a sua própria pompa.

A grande surpresa do livro é que, contrário do que eu e milhares de fãs esperavam, Tune In não esgota o assunto. Em vários momentos se tem a impressão de que Lewisohn poderia ter tentado elaborar melhor algumas análises, e apresentar uma visão mais abrangente sobre elementos menos factuais da banda. Em “The Beatles”, de Bob Spitz, aspectos mais intangíveis da vida familiar de McCartney, principalmente após a morte de sua mãe, são mais bem delineados, e o leitor entende melhor não apenas a dinâmica íntima dos Mohin/McCartney, mas também a leve superioridade com que McCartney olhava a vida familiar de Lennon. A reação de John à morte de sua mãe — Julia tinha ido “devolver” John a sua irmã Mimi, porque seu marido tinha perdido o emprego por dirigir bêbado e John não poderia mais ficar tanto tempo na casa deles — é apresentada aqui de maneira quase lacônica e não acrescenta nada ao que já se sabia. Ao contrário, pode-se encontrar melhores descrições em outros livros.

Durante oito anos, achei que essa seria a mãe de todas as biografias. De certa forma ela é. É indispensável para fãs, repleta de pequenos detalhes e da mais assombrosa avalanche de dados que já se publicou sobre os Beatles. Quer saber quando Ringo Starr perdeu a virgindade? Está lá (George Harrison voltou da mesma festa com as mãos abanando; talvez se já conhecesse Ringo tivesse melhor sorte). É, com toda a certeza, a melhor biografia já escrita sobre a melhor banda da história — e até agora a única que parece não conter erros factuais, e certamente nenhum grave. É bem mais que o suficiente para o fã comum, e o bastante para estudiosos. Mas para naquele tipo especial de beatlemaníaco, aquele que sabe muito mas acha que tem que haver mais e que a verdade está lá fora, All These Years: Tune In não elimina a necessidade de leitura de outras biografias.

O segundo volume está prometido para 2020. É tempo demais para esperar. Mas pelo menos a espera não vai ser tão angustiante quanto foi até agora.

On Air – Live at the BBC Volume 2, o novo álbum dos Beatles lançado em 11 de novembro, traz mais faixas retiradas das apresentações que os Beatles fizeram na rádio BBC entre 1962 e 1965. Junto com ele uma nova edição do Live at the BBC original, de 1994, remasterizado — seja lá o que isso queira dizer a essa altura — e com pequenas mudanças internas.

Em 1994, o lançamento do Live at the BBC foi a melhor notícia que fãs dos Beatles receberam em quase um quarto de século. Aquele não apenas era o primeiro disco com gravações inéditas dos Beatles em quase 20 anos (o último tinha sido o disco ao vivo Live at the Hollywood Bowl, hoje fora de catálogo porque odiado pela banda); era também o primeiro com canções oficialmente inéditas. Além disso, deu início a um novo período na vida da Apple Corps., que passou a lançar material novo de maneira razoavelmente regular. Com a maior parte das pendengas judiciais resolvidas a partir de 1995, os ex-beatles e seus herdeiros descobriram que poderiam voltar a faturar muito com gravações que, até então, vinham fazendo exclusivamente a alegria dos piratas. Seguiram-se, então, o projeto Anthology, o Let it Be… Naked, o Rock Band e finalmente a nova remasterização dos álbuns originais em 2009.

O primeiro Live at the BBC é um excelente disco. Embora tenha deixado gravações importantes de lado, finalmente trazia ao grande público parte significativa daquilo que John Lennon considerou um dia as melhores performances dos Beatles. O novo disco segue a mesma fórmula: traz dezenas de canções às vezes intercaladas com blá blá blá de programa de rádio, muitas vezes bastante interessante, e termina cada disco com entrevistas curiosas de cada um dos beatles, individualmente.

Mas não há muitas canções inéditas, além de Beautiful Dreamer, Talking ‘Bout You e Happy Birthday Dear Saturday Club. O resto são versões de canções já conhecidas, às vezes até mesmo do Live at the BBC original. Algumas são interessantes: a gravação de Words of Love parece estar no meio do caminho entre a versão original de Buddy Holly e a definitiva do Beatles For Sale. A maior parte, no entanto, é francamente inferior, como I Got a Woman (apesar do belo baixo de McCartney). Pelo visto, deram preferência às versões com melhor qualidade sonora, antes de mais nada.

Mas qualidade, ao que tudo indica, não é o motivo pelo qual deixaram de fora as gravações feitas com Pete Best, que têm maior valor histórico. Os Beatles se apresentaram duas vezes na BBC ainda com Best na bateria, em 25 de março e 11 de junho de 1962. Na primeira sessão gravaram Memphis Tennessee, Dream Baby e Please Mr. Postman. Na segunda, Ask Me Why, Besame Mucho e A Picture of You. Nenhuma delas foi incluída no novo disco. Devem ter decidido que o pobre Pete não merece faturar um pouquinho.

Essas são as canções inéditas deixadas de lado no novo disco: Dream Baby e A Picture of You são canções que jamais viram a luz do sol em qualquer outra ocasião; Side By Side e Pop Go The Beatles são temas de abertura de programas; Tie Me Kangaroo Down, Whit Monday To You… e All I Want For Christmas is a Bottle são gravações curiosas, que ficam entre o blá blá blá e paródias ou gracinhas (como a versão de Moonlight Bay incluída no Anthology). Tie Me Kangaroo Down tem, provavelmente, outra razão para ser excluída: nessa canção os Beatles acompanham Rolf Harris, recentemente envolvido em acusações graves de pedofilia. Obviamente ninguém consegue excluir nada definitivamente hoje em dia, e a canção pode ser facilmente encontrada no YouTube.

Há ainda outra categoria em que o novo disco falha: a ausência de gravações originais das quais não há nenhuma versão oficial ao vivo. O disco poderia ter incluído, então, I’m Happy Just To Dance With You, I Should Have Known Better, The Night Before, A Taste of Honey e I Call Your Name, em vez de trazer novas versões de canções já apresentadas no disco de 1994.

Durante muitos anos, The Complete BBC Sessions foi a melhor compilação das apresentações na rádio inglesa — a ponto de a Apple não negar que muitas das gravações de seus dois álbuns oficiais foram tiradas dali. Isso mudou em 2010, quando a série Unsurpassed Broadcasts foi lançada; ela está disponível gratuitamente na internet e pode ser encontrada aqui. E é ela que faz de On Air um lançamento redundante, desnecessário, perdido em meio a produtos superiores. De um lado, para o ouvinte comum, o primeiro BBC é mais que suficiente, e muito mais significativo. Do outro, para o fã e completista, é muito melhor dirigir-se diretamente aos bootlegs originais.

É claro que On Air vale a pena. É boa música, antes de tudo, tocada por uma grande banda de rock and roll. Mas não justifica a compra.

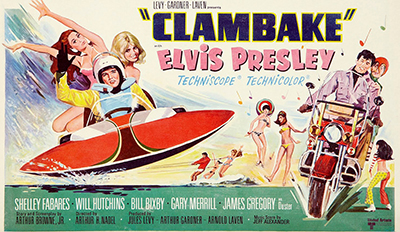

Foi por causa de Clambake. Em português, “O Barco do Amor”.

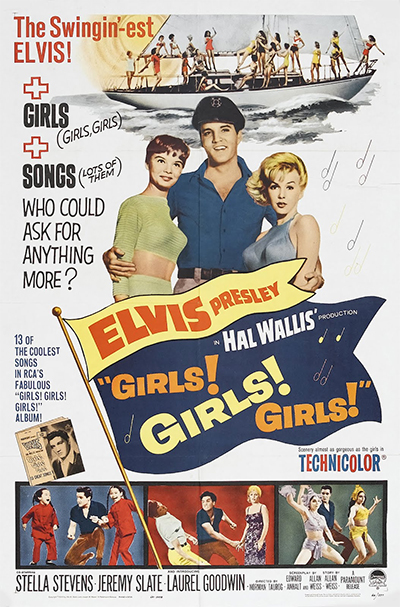

Foi por causa de Clambake. Em português, “O Barco do Amor”. O problema é que eu não achava esse filme. Revi a maior parte dos que se passavam no Havaí, e não era nenhum deles. Durante algum tempo imaginei que fosse Blue Hawaii, mas assisti ao filme recentemente e, diabo, não era ele, embora os abacaxis estivessem ali, o carro vermelho também, e as cenas do início — em que ele chega de viagem e vai para uma cabana de praia — mostravam que eu tinha misturado cenas de filmes diferentes.

O problema é que eu não achava esse filme. Revi a maior parte dos que se passavam no Havaí, e não era nenhum deles. Durante algum tempo imaginei que fosse Blue Hawaii, mas assisti ao filme recentemente e, diabo, não era ele, embora os abacaxis estivessem ali, o carro vermelho também, e as cenas do início — em que ele chega de viagem e vai para uma cabana de praia — mostravam que eu tinha misturado cenas de filmes diferentes. E a partir daí Elvis seria congelado no tempo. Ele demoraria sete anos para sair de 1961, e então seria tarde demais. Até lá houve muita água debaixo da ponte, no entanto.

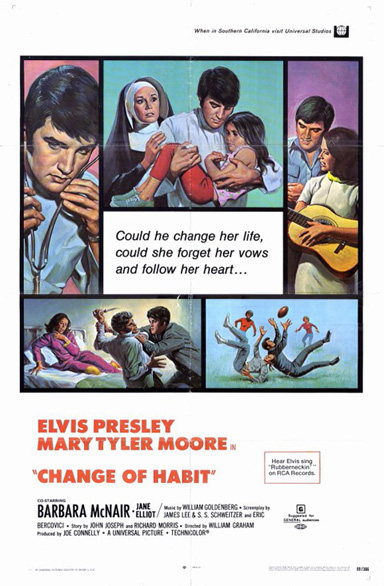

E a partir daí Elvis seria congelado no tempo. Ele demoraria sete anos para sair de 1961, e então seria tarde demais. Até lá houve muita água debaixo da ponte, no entanto. Uma grande surpresa foi Change of Habit, em português “Ele e as Três Noviças” (e que lindo o título em português. Não é “Elvis e as Noviças”. É “ele”. Elvis não precisa de mais que isso para ser identificado). É o último filme de Elvis, que jamais voltaria a ser tão magro, e ele aparece menos que Mary Tyler Moore, sua co-estrela. No entanto é um dos poucos que parece se passar no ano em que é lançado, que consegue olhar para fora e ver que há um mundo problemático lá fora, que tenta oferecer uma resposta à realidade. E um dos finais mais gostosos entre os seus filmes, o mais ambíguo, com Mary Tyler Moore indecisa entre o celibato da vocação religiosa e o desejo que a pélvis de Elvis lhe faz queimar nas entranhas.

Uma grande surpresa foi Change of Habit, em português “Ele e as Três Noviças” (e que lindo o título em português. Não é “Elvis e as Noviças”. É “ele”. Elvis não precisa de mais que isso para ser identificado). É o último filme de Elvis, que jamais voltaria a ser tão magro, e ele aparece menos que Mary Tyler Moore, sua co-estrela. No entanto é um dos poucos que parece se passar no ano em que é lançado, que consegue olhar para fora e ver que há um mundo problemático lá fora, que tenta oferecer uma resposta à realidade. E um dos finais mais gostosos entre os seus filmes, o mais ambíguo, com Mary Tyler Moore indecisa entre o celibato da vocação religiosa e o desejo que a pélvis de Elvis lhe faz queimar nas entranhas.

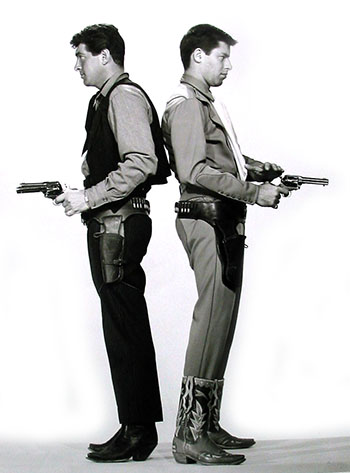

Tenho a impressão de que, em grande parte, a discrepância entre as avaliações que americanos e franceses fazem de Jerry Lewis se deve ao fato de que cada um viu coisas diferentes. Talvez os americanos sejam mais reticentes em relação aos seus filmes (com e sem Dean Martin) porque vêm antes de mais nada o humorista, que conheceram no clube Copacabana e, principalmente, no programa de TV The Colgate Hour, nunca exibido no Brasil mas hoje disponível nas redes de torrents e no YouTube, e que deveria ser visto e estudado por qualquer pessoa que goste de comédia.

Tenho a impressão de que, em grande parte, a discrepância entre as avaliações que americanos e franceses fazem de Jerry Lewis se deve ao fato de que cada um viu coisas diferentes. Talvez os americanos sejam mais reticentes em relação aos seus filmes (com e sem Dean Martin) porque vêm antes de mais nada o humorista, que conheceram no clube Copacabana e, principalmente, no programa de TV The Colgate Hour, nunca exibido no Brasil mas hoje disponível nas redes de torrents e no YouTube, e que deveria ser visto e estudado por qualquer pessoa que goste de comédia.

Sem Tashlin escrevendo seus roteiros, os filmes de Lewis tendem a ser coleções mal costuradas de gags — muitas brilhantes, outras nem tanto. Eventualmente, como em “O Mensageiro Trapalhão” e “O Mocinho Encrenqueiro”, Lewis abandona qualquer pretensão à unidade narrativa. Nem sempre é algo que funciona: porque se isso possibilita a desconstrução estrutural de seus filmes, por outro lado limita o seu escopo narrativo. Claro que é impossível negar o brilho de “O Mensageiro Trapalhão”, uma sequência algumas vezes genial de gags que provavelmente é o filme mais subestimado de Jerry. Mas ele nem sempre consegue criar uma estrutura forte o suficiente para dar sentido aos seus esquetes, ou esquetes suficientemente bons para dar sentido à mediocridade ou falta de estrutura. Quando consegue, como em “O Otário”, o resultado é brilhante; mas nem sempre conseguia, e aí estão “A Família Fuleira” e virtualmente todos os filmes posteriores a 1965 para provar.

Sem Tashlin escrevendo seus roteiros, os filmes de Lewis tendem a ser coleções mal costuradas de gags — muitas brilhantes, outras nem tanto. Eventualmente, como em “O Mensageiro Trapalhão” e “O Mocinho Encrenqueiro”, Lewis abandona qualquer pretensão à unidade narrativa. Nem sempre é algo que funciona: porque se isso possibilita a desconstrução estrutural de seus filmes, por outro lado limita o seu escopo narrativo. Claro que é impossível negar o brilho de “O Mensageiro Trapalhão”, uma sequência algumas vezes genial de gags que provavelmente é o filme mais subestimado de Jerry. Mas ele nem sempre consegue criar uma estrutura forte o suficiente para dar sentido aos seus esquetes, ou esquetes suficientemente bons para dar sentido à mediocridade ou falta de estrutura. Quando consegue, como em “O Otário”, o resultado é brilhante; mas nem sempre conseguia, e aí estão “A Família Fuleira” e virtualmente todos os filmes posteriores a 1965 para provar.