Um site magnífico para quem lembra das revistinhas Disney de eras passadas: o Vila Xurupita’s Brazilian Covers apresenta todas as capas das revistas Disney publicadas no Brasil nesses pouco mais de 60 anos, de maneira bem simples e organizada.

Um site magnífico para quem lembra das revistinhas Disney de eras passadas: o Vila Xurupita’s Brazilian Covers apresenta todas as capas das revistas Disney publicadas no Brasil nesses pouco mais de 60 anos, de maneira bem simples e organizada.

Mas há outro ainda mais completo, o InDucks, um banco de dados abrangente com cada história incluída em cada revista Disney publicada em vários países, o que inclui o Brasil. É um trabalho hercúleo de documentação, e um tesouro de informação ao mesmo tempo pouco importante e inestimável. Pouco importante porque são só revistas em quadrinhos de algumas vidas atrás, útil apenas para sessões sem sentido de nostalgia; inestimável porque para muita gente que não tem medo de sessões sem sentido de nostalgia é um documento acurado de parte de suas vidas.

Deve ser o meu caso. De muitas dessas capas lembrei imediatamente. Algumas apenas sei que tive, pela época em que foram publicadas, embora não lembrasse delas. Mas lembro bem, por exemplo, dos números 1470 da Pato Donald e 1471 da Zé Carioca, quando as suas logomarca foram mudadas depois de 30 anos. Comprei a Mickey 340 e a 341, agora também com logomarca diferente. Foi lendo a Zé Carioca comemorativa de 20 anos da revista, em julho de 1981, que fiquei sabendo do torpedeamento do Lusitânia — infelizmente, só fui descobrir quando, e que diabos aquilo tinha significado, muitos anos depois. Li a Tio Patinhas 170, em 1979, e descobri a palavra “sarraceno”. Na Tio Patinhas de Ouro 2 ouvi falar de uns sujeitos na Pérsia — que já não existia àquela época — chamados dervixes.

Era o tempo em que as revistas traziam impresso um pequeno aviso na capa: “Manaus, Santarém, Boa Vista, Altamira, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Jiparaná (via aérea): Cr$ 00,00 – CÓD. 0051” — e isso significava, basicamente, um aumento de cerca de 30% no preço de capa. Era um Brasil diferente e a região Norte ficava mais longe. Tão longe que até hoje eu não sei onde fica Jiparaná.

Era o tempo em que as revistas traziam impresso um pequeno aviso na capa: “Manaus, Santarém, Boa Vista, Altamira, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Jiparaná (via aérea): Cr$ 00,00 – CÓD. 0051” — e isso significava, basicamente, um aumento de cerca de 30% no preço de capa. Era um Brasil diferente e a região Norte ficava mais longe. Tão longe que até hoje eu não sei onde fica Jiparaná.

O site avivou algumas lembranças antigas, mas também corrigiu outras. Sempre achei que a primeira Almanaque Disney que eu havia comprado tinha sido a 90; na verdade foi a 76, em setembro de 1977. Há muitos anos comecei um post neste blog dizendo que “Ainda lembro do dia em que comprei o meu primeiro Almanaque Disney. Foi em agosto de 1977.” Eu estava errado. Na verdade foi em setembro, e comprei porque, de brinde, vinham umas moedas douradas; crianças, macacos e corvos gostam de coisas que brilham. A confusão vem porque nesses meses eu morava num hotel em Salvador. Também achava que tinha comprado a “Anos de Ouro do Mickey” no final daquele ano, mas isso aconteceu dois anos depois — mas do local eu não esqueci: na banca do Renato, um sujeito que me lembrava o Emerson Fittipaldi, banca que fica ainda hoje no Largo da Barra.

Além disso, ver a palavra “Bingola” — um joguinho de tabuleiro com tampinhas de Coca-Cola, se não me engano — nas capas de várias revistas me lembrou que eu brinquei com isso, o que quer dizer que comprei, ou pelo menos li, outras revistas antes da tal Almanaque Disney 76. (Uma busca por “Bingola” mostrou que há por aí gente mais maluca do que eu, gente que guardou suas tampinhas até hoje. Ano passado um sujeito estava vendendo sua coleção por 1.500 reais no Mercado Livre.)

Além disso, ver a palavra “Bingola” — um joguinho de tabuleiro com tampinhas de Coca-Cola, se não me engano — nas capas de várias revistas me lembrou que eu brinquei com isso, o que quer dizer que comprei, ou pelo menos li, outras revistas antes da tal Almanaque Disney 76. (Uma busca por “Bingola” mostrou que há por aí gente mais maluca do que eu, gente que guardou suas tampinhas até hoje. Ano passado um sujeito estava vendendo sua coleção por 1.500 reais no Mercado Livre.)

É impressionante que eu ainda consiga lembrar de capas de revistas que li mais de 30 anos atrás. É difícil saber se a minha fascinação por elas — e o valor que lhes dou — vem do seu valor real ou porque elas simplesmente fizeram parte de minha vida e de minha formação — ou seja, no final das contas essas revistas não eram tão boas assim, eu é que era suficientemente ignorante para julgá-las excelentes. Talvez seja uma mistura dos dois; reler as histórias publicadas nessa época mostra que, se minha memória afetiva talvez tenha aumentado sua importância, ao mesmo tempo elas são infinitamente superiores ao que se tem publicado da Disney ultimamente, com exceção das histórias de Don Rosa.

O melhor nessas revistas é que havia um universo variado de personagens e temáticas. Não eram apenas os personagens tradicionais de Disney, aqueles que até hoje vivem em Patópolis; mas havia uma variedade de elementos paralelos — as histórias das Aristogatas, de Banzé, Hawita e tantos outros, e quadrinizações dos filmes das Disney — que emprestavam àquelas revistas uma abrangência que outras não têm. Além disso havia uyma seção aparentemente retirada da série True-Life Adventures, com informações sobre o mundo animal, e os cartuns da Zoo Disney. Havia também um bom núcleo de histórias brasileiras, especialmente as do Zé Carioca e do 00-ZÉro.

E algo de que eu tinha esquecido: um bando de meninos e meninas maluquinhos, na faixa dos 8, 10 anos, que queriam se corresponder com outras crianças e davam seus endereços publicamente — algo impensável nos tempos paranóicos de hoje, em que a meninada não vai mais à esquina sozinha.

O site também acaba sendo uma crônica visual da decadência dos quadrinhos Disney no Brasil. Quem conhece as revistas feitas há 30, 40 anos lembra da impressão com cores sempre chapadas, os defeitos da colorização manual e das tecnologias de impressão disponíveis; lembra das variações de letras a cada história, também feitas à mão. De lá para cá houve imensos progressos técnicos. Tudo, da finalização à colorização e às letras, é feito no computador. As impressoras trazem cores mais ricas, com mais nuances tonais e mais controle sobre o resultado final. O tempo operou suas mudanças também na lingua, e hoje ela se apresenta mais coloquial.

O site também acaba sendo uma crônica visual da decadência dos quadrinhos Disney no Brasil. Quem conhece as revistas feitas há 30, 40 anos lembra da impressão com cores sempre chapadas, os defeitos da colorização manual e das tecnologias de impressão disponíveis; lembra das variações de letras a cada história, também feitas à mão. De lá para cá houve imensos progressos técnicos. Tudo, da finalização à colorização e às letras, é feito no computador. As impressoras trazem cores mais ricas, com mais nuances tonais e mais controle sobre o resultado final. O tempo operou suas mudanças também na lingua, e hoje ela se apresenta mais coloquial.

No entanto basta uma olhadela superficial nas capas para ver que, paralemente ao avanço técnico, houve um retrocesso terrível no campo das idéias.

Cada capa trazia uma gag visual significativa, piadas simples e muitas vezes excelentes. A novas capas das revistas Disney, ao menos as poucas que ainda se sustentam, perderam isso. Ficaram mais parecidas com as revistas de super-heróis, puro lixo pouco criativo, artesanato que se faz sem pensar, e com vistas apenas a chamar a atenção do eventual comprador. As capas refletem um pouco a pobreza das histórias mais novas. A julgar pelo pouco que vejo aqui, a Disney não conseguiu se atualizar sem perder sua essência — algo que eventualmente conseguiu nos longa-metragens animados, como “A Bela e a Fera” e “Rei Leão”.

E há a questão do negócio em si.

Há 30 anos — e as capas de diversas revistas mensais e edições especiais comprovam isso — esse era um negócio excelente. Hoje, diante do tamanho do império de dívidas da Abril, não tenho essa certeza. No começo deste século, por exemplo, ela não teve problemas em se desfazer dos super-heróis da Marvel e, cerca de um ano depois, da DC. No entanto se apega às revistas Disney, mesmo que pareça não mais saber o que fazer com elas. Por uma matéria lida há uns dez anos na finada Gazeta Mercantil, parece que é por razões sentimentais: o Pato Donald foi a primeira revista publicada pela editora, em 1950, e sempre foi questão de honra para o fundador, Victor Civita. Isso torna ainda mais incompreensível e injustificável o trabalho porco que realizam com essas revistas. A única coisa decente que ainda publicam é uma tal de Disney Big — mais ou menos a mesma coisa que a antiga Disney Especial, mas sem o fio temático que era a marca daquelas revistas e cada vez mais limitado ao universo de Carl Barks. O resto é lixo mal editado — e é deprimente que, com mais de meio século de histórias, eles não consigam simplesmente escolher as melhores.

Há 30 anos — e as capas de diversas revistas mensais e edições especiais comprovam isso — esse era um negócio excelente. Hoje, diante do tamanho do império de dívidas da Abril, não tenho essa certeza. No começo deste século, por exemplo, ela não teve problemas em se desfazer dos super-heróis da Marvel e, cerca de um ano depois, da DC. No entanto se apega às revistas Disney, mesmo que pareça não mais saber o que fazer com elas. Por uma matéria lida há uns dez anos na finada Gazeta Mercantil, parece que é por razões sentimentais: o Pato Donald foi a primeira revista publicada pela editora, em 1950, e sempre foi questão de honra para o fundador, Victor Civita. Isso torna ainda mais incompreensível e injustificável o trabalho porco que realizam com essas revistas. A única coisa decente que ainda publicam é uma tal de Disney Big — mais ou menos a mesma coisa que a antiga Disney Especial, mas sem o fio temático que era a marca daquelas revistas e cada vez mais limitado ao universo de Carl Barks. O resto é lixo mal editado — e é deprimente que, com mais de meio século de histórias, eles não consigam simplesmente escolher as melhores.

Mas isso interessa pouco. Passei horas procurando as revistas que ajudaram a me formar — aquelas do final dos anos 70, começo dos 80. E a cada reconhecimento, a cada “essa eu tive”, a criança que eu fui um dia ficou mais forte e, por alguns momentos, mais feliz.

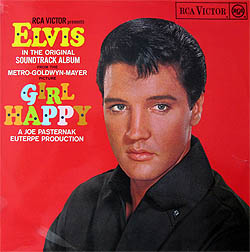

Há aí um erro factual: Elvis se tornou um ícone pop dois anos antes, com o lançamento de Heartbreak Hotel. Mas o problema é que a premissa do livro é incompleta, quase falsa. Não parece compreender os movimentos de Elvis, nem inseri-los em seu contexto. Por isso define os anos 60 como uma espécie de gap na carreira de Elvis, que aparentemente era boa antes e voltou a ser boa depois. E isso não é verdade.

Há aí um erro factual: Elvis se tornou um ícone pop dois anos antes, com o lançamento de Heartbreak Hotel. Mas o problema é que a premissa do livro é incompleta, quase falsa. Não parece compreender os movimentos de Elvis, nem inseri-los em seu contexto. Por isso define os anos 60 como uma espécie de gap na carreira de Elvis, que aparentemente era boa antes e voltou a ser boa depois. E isso não é verdade. Mas Elvis é de uma geração anterior. Era basicamente um tabaréu do Tennessee, um caipira cujas referências estavam no que havia de mais conservador na sociedade americana.

Mas Elvis é de uma geração anterior. Era basicamente um tabaréu do Tennessee, um caipira cujas referências estavam no que havia de mais conservador na sociedade americana. Se o livro realmente se refere a esse momento como um ponto baixo, simplesmente não entende sua carreira nem a construção do seu mito. Porque foi no cinema que Elvis solidificou todas as condições para ser um ícone americano, acima de quaisquer considerações artísticas ou musicais.

Se o livro realmente se refere a esse momento como um ponto baixo, simplesmente não entende sua carreira nem a construção do seu mito. Porque foi no cinema que Elvis solidificou todas as condições para ser um ícone americano, acima de quaisquer considerações artísticas ou musicais. É engraçado que críticos se refiram ao programa dizendo que “aqui ele volta às raízes”, “aqui ele volta a tocar com Scotty Moore”, quando nada disso importa. O especial não é uma volta nostálgica ao passado: ao contrário, nesse programa um Elvis completamente vestido de branco, com direito a sapato tipo Jacinto Figueira Júnior e jaquetão tipo José Sarney (iam longe os tempos do paletó de lamê dourado) aponta para o futuro. É ao cantar If I Can Dream, com toda a canastrice de um crooner da mais reles banda de baile, que Elvis redefine sua carreira e se reposiciona como cantor, brigando por público não com os Doors ou Jimi Hendrix, mas com Frank Sinatra, Paul Anka e Neil Sedaka. O especial representou para Elvis o que o Festival de San Remo representou para Roberto Carlos: a guinada na carreira rumo ao romantismo mais deslavado. E aquela foi, também, a última vez que ele tocou com Scotty.

É engraçado que críticos se refiram ao programa dizendo que “aqui ele volta às raízes”, “aqui ele volta a tocar com Scotty Moore”, quando nada disso importa. O especial não é uma volta nostálgica ao passado: ao contrário, nesse programa um Elvis completamente vestido de branco, com direito a sapato tipo Jacinto Figueira Júnior e jaquetão tipo José Sarney (iam longe os tempos do paletó de lamê dourado) aponta para o futuro. É ao cantar If I Can Dream, com toda a canastrice de um crooner da mais reles banda de baile, que Elvis redefine sua carreira e se reposiciona como cantor, brigando por público não com os Doors ou Jimi Hendrix, mas com Frank Sinatra, Paul Anka e Neil Sedaka. O especial representou para Elvis o que o Festival de San Remo representou para Roberto Carlos: a guinada na carreira rumo ao romantismo mais deslavado. E aquela foi, também, a última vez que ele tocou com Scotty.