Eu estou perdendo a mão neste negócio.

Antigamente eu armava pequenas aratacas no caminho deste blog e as pessoas caíam nelas como pequenos preás inocentes. Isso está ficando mais difícil. As pessoas estão percebendo.

Sobre os comentários ao último post, o Blito fez um dos melhores. Eu só discordo de uma coisa: quanto ao conteúdo homoerótico presente em todos os esportes. Porque no caso do vale-tudo ele é certamente muito mais óbvio, até estridente, do que em qualquer outro esporte. Mais até que no sumô, que também consiste em dois marmanjos se agarrando.

Sugiro que os defensores do vale-tudo façam a experiência: gravem uma luta, coloquem em câmera-lenta, tirem o áudio e coloquem, em BG, uma música de motel — pode até ser, como sugeriram, uma música tipo “É o Amor”. Se é preciso esforço para falar de aparência gay no futebol — ou mesmo em outros esportes de contato físico como o futebol americano e o hóquei –, no vale-tudo ele é tão óbvio que, na verdade, até dispensa esses pequenos artifícios.

Agora, Blito, faça isso com o futebol e veja se consegue o mesmo resultado. Então não tem validade nenhuma a alegação de que o conteúdo homoerótico pode ser visto em qualquer esporte. Talvez até possa, mas é preciso muita força de vontade para ver isso. Na verdade com esforço e vontade você consegue ver qualquer coisa.

Além disso, eu não poderia ter incluído esgrima porque, por favor, eu nunca vi um esgrimista com a cara enfiada na virilha mijada de outro sujeito.

Nos comentários, o que mais me impressionou foi a defesa dos lutadores, do esforço individual, da técnica; basicamente os valores intrínsecos do negócio, que não interessavam ao post e no qual eu simplesmente não toquei em nenhum momento. Porque até onde sei, qualquer esporte demanda técnica e esforço. Até futebol de botão. O texto não falava disso, falava em aspectos estéticos, apenas. Falou apenas que é um esporte feio, grosseiro, esteticamente bizarro e que tem uma cara danada de gay.

A única coisa que me incomodou — porque no dia em que eu me incomodar com alguém me chamando de “bixona” com X eu vou estar pronto para o Phillipe, aquele lugar aprazível em Botafogo — foi a acusação de homofobia. Curiosamente, foram justamente os defensores do vale-tudo que partiram para o contra-ataque, dizendo “viado é você”.

(Eu, que segundo a moçada sou homofóbico, não teria problemas com isso. Cada é um aquilo para o que nasce, dizem umas senhoras ceguinhas cá por estas bandas. Se como disse o Tarilonte houvesse mesmo um esqueleto nesse armário, eu o decoraria com umas plumas, uns paetês e sairia por aí — de preferência, “fechando”. Mas acho que os moços aí se incomodariam com essa perspectiva. É provável até que, para resolver seus próprios conflitos, fossem lutar vale-tudo. É por isso que, para eles, dizer que vale-tudo é uma demonstração de feiura, uma luta tosca e uma regressão estética não ofende. Mas dizer o óbvio, que a luta lembra dois homens fazendo sexo, ah, isso são outros quinhentos.)

Eu sempre esperei que uma leitura um pouco mais atenta deste blog impedisse qualquer pessoa de chamá-lo de algumas coisas. Uma dela era de direitista. Outra era de homofóbico.

Sim, eu tenho que admitir com uma certa vergonha e inveja de outros blogs que este não é um blog politicamente correto, porque uma deficiência na minha educação (de resto esmerada, deixem-me dizer em defesa das minhas professoras) é a tendência a chamar as coisas pelos seus nomes reais. Certamente não é pseudo-feminista. Decididamente tem problemas com católicos, evangélicos, budistas, xintoístas, macumbeiros, gente que acredita em disco voador e gente que acha que o fato de ter nascido em tal dia faz de você isso e aquilo porque Plutão estava na casa do cacete. Basicamente, eu não tenho problemas em ser acusado de quase nada.

Mas homofóbico ele não é.

Tenho a impressão de que esse pessoal que se apressa em falar de homofobia é aquele mesmo que diz “respeitar os homossexuais, mas não tolerar as bichas assumidas”, que “bicha boa é bicha discreta, que não fica fazendo trejeitos”. É por isso que me impressiona um fato simples, que passou despercebido a quase todos os comentaristas que tocaram no assunto: eu falei que vale-tudo, além de uma luta feia, tem todas as características homossexuais, mas não falei absolutamente nada sobre esforço pessoal, ou que homossexuais não eram capazes de de se dedicar com afinco a um esporte. Foram eles que associaram uma coisa à outra, as duas como negativas. Segundo o seu raciocínio, o vale-tudo não pode ser gay porque demanda esforço. Na verdade, o preconceito contra homossexuais está neles.

Evitando personalizar — porque aí vem o Ricardo dizer que nunca fez isso, vem o tal professor Valdez dizer que seus alunos não fazem isso, talvez até, quem sabe, apareça um mais corajoso dizendo “ah, mas eu até dou a bunda!” –, não custa lembrar que o histórico de agressões contra homossexuais nesse universo no qual eles circulam ou simplesmente admiram é lamentavelmente alto.

Nada disso, no entanto, foi exatamente uma novidade. O que me impressionou foi uma certa louvação do masoquismo.

Eu não brigo. Na verdade, sou de uma covardia atroz e inamovível. A perspectiva de violência física me assusta. Mas por alguma razão pessoas como o Ricardo acham que eu deveria dar a carinha que mamãe beijou para um vagabundo bater. Infelizmente, eu sou covarde, não masoquista. É engraçado que as pessoas não entendam isso. Por exemplo, eu gosto de hipismo — mas não queria, nem por um momento, ser o cavalo ali. E por isso não entendo a lógica desse pessoal, acho meio precária e inexplicável: “você tem que apanhar para gostar de vale-tudo”. Eu pensava que só aqueles que apanhavam muito na cabeça eram capazes de um raciocínio tosco como esse.

E no fim das contas fica uma impressão engraçada: esse pessoal, com suas caras grosseiras, orelhas amassadas e narizes tortos é muito sensível.

Como sabem alguns leitores deste blog, eu sou beatlemaníaco. Mas certamente jamais ficaria ofendido se alguém disse que os Beatles são uma banda de merda, ou se fãs dos Beatles são uns bostas. Fazer o quê?

Sinceramente, isso é comportamento de mariquinhas.

Eu estou perdendo a mão nesse negócio. Acho que vou para o Twitter.

E então o caminho não tinha mais volta.

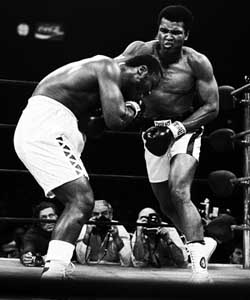

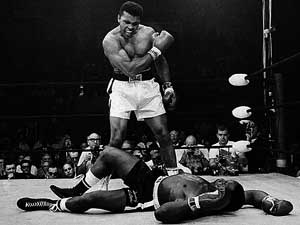

E então o caminho não tinha mais volta. Grandes campeões tinham essa combinação de técnica e força. Joe Louis, George Foreman, Joe Frazier, em certa medida Rocky Marciano. E ninguém as teve mais do que Muhammad Ali. Float like a butterfly, sting like a bee, ele dizia; e até hoje há poucas coisas tão perfeitas quando Muhammad Ali no ringue, esquivando-se, jabeando, golpeando. É assombroso que ainda haja críticos de boxe afirmando que Joe Louis foi melhor que Ali — mas isso se pode creditar apenas ao seu medo da personalidade altiva de Ali, em contraste com a atitude de “bom neguinho” de Joe Louis.

Grandes campeões tinham essa combinação de técnica e força. Joe Louis, George Foreman, Joe Frazier, em certa medida Rocky Marciano. E ninguém as teve mais do que Muhammad Ali. Float like a butterfly, sting like a bee, ele dizia; e até hoje há poucas coisas tão perfeitas quando Muhammad Ali no ringue, esquivando-se, jabeando, golpeando. É assombroso que ainda haja críticos de boxe afirmando que Joe Louis foi melhor que Ali — mas isso se pode creditar apenas ao seu medo da personalidade altiva de Ali, em contraste com a atitude de “bom neguinho” de Joe Louis. Isso não quer dizer que não existam grandes lutadores em atividade. Existem, sim. Mas é apenas na categoria dos pesos pesados que o boxe pode se realizar em sua plenitude, e ela hoje consiste em lutas com excesso de tática e clinches e pouca arte. Hoje os melhores lutadores estão nas categorias mais leves. Cerca de um ano atrás vi um grande lutador, franco-argelino cujo nome esqueço, dar uma aula de técnica e rapidez. Mas isso não muda nada, porque esses lutadores não passam muito de mosquitinhos brigando e zunindo. Nessas categorias inferiores o boxe não pode se realizar completamente — porque se nela sobra técnica e rapidez, falta a completa violência, a celebração absoluta da força. É isso que faz do boxe uma arte masculina por definição. E é por isso que ele está decaindo, esperando que surja novamente um grande campeão para lhe dar novo fôlego.

Isso não quer dizer que não existam grandes lutadores em atividade. Existem, sim. Mas é apenas na categoria dos pesos pesados que o boxe pode se realizar em sua plenitude, e ela hoje consiste em lutas com excesso de tática e clinches e pouca arte. Hoje os melhores lutadores estão nas categorias mais leves. Cerca de um ano atrás vi um grande lutador, franco-argelino cujo nome esqueço, dar uma aula de técnica e rapidez. Mas isso não muda nada, porque esses lutadores não passam muito de mosquitinhos brigando e zunindo. Nessas categorias inferiores o boxe não pode se realizar completamente — porque se nela sobra técnica e rapidez, falta a completa violência, a celebração absoluta da força. É isso que faz do boxe uma arte masculina por definição. E é por isso que ele está decaindo, esperando que surja novamente um grande campeão para lhe dar novo fôlego.

Uma parte importante dessa fixação vem, claro, da longa história de um império em que o sol nunca se punha, como eles gostavam de dizer. Os domínios ingleses abrangiam os cinco continentes, e eles podem se orgulhar até mesmo de terem sido pioneiros na exploração da Antártida e do Ártico. Além disso, durante séculos tiveram a mais importante marinha do mundo. É fascinante a história de como começaram como piratas e acabaram usurpando de Portugal, da Espanha e dos Países Baixos o posto de donos do mundo.

Uma parte importante dessa fixação vem, claro, da longa história de um império em que o sol nunca se punha, como eles gostavam de dizer. Os domínios ingleses abrangiam os cinco continentes, e eles podem se orgulhar até mesmo de terem sido pioneiros na exploração da Antártida e do Ártico. Além disso, durante séculos tiveram a mais importante marinha do mundo. É fascinante a história de como começaram como piratas e acabaram usurpando de Portugal, da Espanha e dos Países Baixos o posto de donos do mundo. Acho que ela pode ser encontrada nas ruas de Paris. Em boa parte delas encontram-se placas indicando que ali tombou um combatente da liberdade — em esquinas, pontes, marquises, sempre se pode achar um lembrete de que naquele local, durante a II Guerra, nazistas e colaboracionistas mataram um membro da Resistência Francesa. Muitas vezes a vítima sequer tem um nome, não passa de uma lembrança, quase um diz-que-diz. Mas a sua memória tem que ser lembrada, heróis anônimos também criam uma lenda, e por isso a Resistência Francesa alcançou, no imaginário mundial, uma importância muito maior do que a que realmente teve.

Acho que ela pode ser encontrada nas ruas de Paris. Em boa parte delas encontram-se placas indicando que ali tombou um combatente da liberdade — em esquinas, pontes, marquises, sempre se pode achar um lembrete de que naquele local, durante a II Guerra, nazistas e colaboracionistas mataram um membro da Resistência Francesa. Muitas vezes a vítima sequer tem um nome, não passa de uma lembrança, quase um diz-que-diz. Mas a sua memória tem que ser lembrada, heróis anônimos também criam uma lenda, e por isso a Resistência Francesa alcançou, no imaginário mundial, uma importância muito maior do que a que realmente teve. O curioso é que Inglaterra tampouco poderia se orgulhar de ter vencido a guerra, objetivamente. É provável que o maior erro de Hitler tenha sido não tentar invadir a Grã Bretanha quando teve chance, preferindo invadir a União Soviética e entrando de cabeça no erro estratégico que é lutar uma guerra em dois fronts. Em 1941, a Inglaterra já estava de joelhos diante da máquina de guerra nazista. Não fosse o erro de Hitler, além do apoio posterior de Stálin e Roosevelt , o Reino Unido teria caído.

O curioso é que Inglaterra tampouco poderia se orgulhar de ter vencido a guerra, objetivamente. É provável que o maior erro de Hitler tenha sido não tentar invadir a Grã Bretanha quando teve chance, preferindo invadir a União Soviética e entrando de cabeça no erro estratégico que é lutar uma guerra em dois fronts. Em 1941, a Inglaterra já estava de joelhos diante da máquina de guerra nazista. Não fosse o erro de Hitler, além do apoio posterior de Stálin e Roosevelt , o Reino Unido teria caído. Os franceses não passaram por essa experiência. Daí a insistência em glorificar a Resistência e os maquis que morreram combatendo Hitler. São o último fiapo de dignidade naquela guerra a que a França pode se agarrar, e por isso espalham placas por toda a cidade como uma tentativa de lembrar a todos que afinal a II Guerra Mundial não foi, para a França, apenas vergonha e humilhação. A Resistência Francesa, ainda que pouco eficiente, foi uma mostra do que gente com coragem pode fazer para defender seus ideais: são a diferença entre o espírito de Napoleão e a tibieza de Pétain. Acima de tudo, são uma lembrança mais digna do que o que se seguiu depois da libertação.

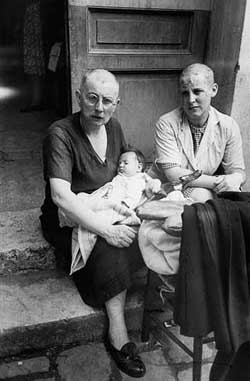

Os franceses não passaram por essa experiência. Daí a insistência em glorificar a Resistência e os maquis que morreram combatendo Hitler. São o último fiapo de dignidade naquela guerra a que a França pode se agarrar, e por isso espalham placas por toda a cidade como uma tentativa de lembrar a todos que afinal a II Guerra Mundial não foi, para a França, apenas vergonha e humilhação. A Resistência Francesa, ainda que pouco eficiente, foi uma mostra do que gente com coragem pode fazer para defender seus ideais: são a diferença entre o espírito de Napoleão e a tibieza de Pétain. Acima de tudo, são uma lembrança mais digna do que o que se seguiu depois da libertação. Um cronista mau-humorado poderia dizer que os franceses não foram homens o suficiente para enfrentar os alemães, mas o foram para raspar cabeças de mulheres cujo crime de guerra foi tentar sobreviver da única maneira que lhes era possível. Obviamente as coisas não são assim tão simples, e é razoavelmente fácil entender a revolta francesa contra colaboracionistas. Um observador mais imparcial poderia inclusive dizer que não há, necessariamente, uma relação entre os dois fatos, embora isso fosse um tanto difícil de provar.

Um cronista mau-humorado poderia dizer que os franceses não foram homens o suficiente para enfrentar os alemães, mas o foram para raspar cabeças de mulheres cujo crime de guerra foi tentar sobreviver da única maneira que lhes era possível. Obviamente as coisas não são assim tão simples, e é razoavelmente fácil entender a revolta francesa contra colaboracionistas. Um observador mais imparcial poderia inclusive dizer que não há, necessariamente, uma relação entre os dois fatos, embora isso fosse um tanto difícil de provar. Eu tinha esquecido que “

Eu tinha esquecido que “