A quase derrota do Brasil ante o Paraguai anteontem foi melancólica. Talvez mais melancólica para mim, que lembro de um Brasil e Paraguai em 1979 como um dos primeiros jogos da Seleção Brasileira a que assisti.

Mais melancólica, no entanto, foi a certeza de que o futebol brasileiro acabou.

Não é pelo 7 a 1, nem pelo futebol feio ao mesmo tempo que ineficaz que se tornou a marca de um time que um dia “jogou por música”. Esses são apenas sintomas tardios. O futebol brasileiro vive já há muito tempo uma lenta agonia, cujo fim parece ser a redundância irreversível do antes considerado o melhor futebol do mundo.

As pessoas buscam causas aqui e ali. Criticam a corrupção endêmica na CBF, a velhice tática dos técnicos, a mudança estrutural do próprio futebol. Claro que todas essas mazelas contribuem, e muito, para deteriorar essa situação. Mas nada disso é razão suficiente.

A CBF em 1982 não era mais honesta que em 2016 — a única diferença era de escala. As concepções táticas atuais dos técnicos não são tão diferentes das de suas contrapartes europeias. E embora tenhamos hoje a impressão desconfortável de que somos um cachorro velho que não aprende os novos truques que os outros cachorros aprenderam, quem acha que o futebol mudou a ponto de se tornar realmente diferente deveria assistir ao documentário “Isto é Pelé”. Nele o ex-namorado da Xuxa menciona, em 1974, como o futebol tinha mudado desde 1958: mais rápido, menos espaços, mais aplicação tática — exatamente o mesmo diagnóstico que se faz agora.

Se eu fosse procurar uma culpada para servir de bode expiatório seria a Lei Pelé. E é no mínimo irônico que uma lei que deu dignidade ao ofício de jogador, e que leva o nome do símbolo da melhor fase do ludopédio pátrio, esteja destruindo o futebol brasileiro.

Não é que ela seja intrinsecamente má. Quando se lembra que Garricha deixou de ganhar um aumento porque um dos cartolas do Botafogo não admitia que um jogador ganhasse mais que um engenheiro como ele, não há como se opor à lei. Mas seus efeitos colaterais foram perversos.

Ao tirar dos clubes o controle sobre os destinos dos jogadores, a Lei Pelé tornou inviável a criação de grandes times como os do passado. Não é apenas o fato de que clubes não investem mais em jogadores porque sabem que na temporada seguinte eles estarão em outro time; é porque não têm mais condições de garantir que um time permaneça o mesmo por mais de um ano, e se perdem no labirinto complexo de negociações e renegociações em que cada um leva uma fatia do dinheiro, às expensas do time. Um time como o Flamengo do início dos anos 80 não é mais possível.

E sem grandes times, estáveis, não há grande Seleção Brasileira.

Até os primeiros anos depois do início da debandada geral dos jogadores brasileiros para a Europa, cada escrete canarinho era baseada nos melhores times de sua época. Em 1982, por exemplo, eram o Flamengo e o São Paulo; em 1962 e 1970, o Botafogo e o Santos.

Eram jogadores acostumados a jogar juntos. Conheciam seus companheiros de time, sabiam o que podiam esperar de cada um deles. E também eram acostumados a jogar uns contra os outros, o que fazia com que também conhecessem seus estilos, suas características. Com bastante tempo de preparação e aclimatação na velha e boa Toca da Raposa, era relativamente fácil formar um time entrosado e eficiente.

Era isso que fazia o Brasil o dono do melhor futebol. Não era o número de Copas conquistadas: era a certeza de que se teria, mesmo na derrota, um futebol com personalidade e um mínimo de qualidade. Eram os tempos em que o pior Brasil era infinitamente superior ao melhor Paraguai.

Em 1990 a Seleção tinha se tornado uma versão esportiva da Legião Estrangeira; e apenas Careca e Alemão jogavam juntos, no Napoli. Já naquele ano dava para perceber a diferença de qualidade em relação às Copas anteriores. Mas ainda havia um tempo relativamente grande de concentração, e embora claramente decadente a coisa ainda se sustentava porque, bem ou mal, os jogadores eram formados no Brasil. Iam para a Europa tarde, normalmente depois de consagrados na Seleção.

A Lei Pelé, acompanhando a evolução do mercado, pegou esse estado de coisas e o tornou insustentável. Indo cada vez mais cedo para o exterior — há dezenas, centenas de jogadores brasileiros mundo afora que sequer chegaram a jogar profissionalmente no Brasil —, eles simplesmente não conhecem uns aos outros. Convocados, trazem estilos de jogo diferentes entre si, baseados no modelo europeu. Alie a isso o tempo cada vez mais exíguo de preparação, e então pode-se compreender o 7 a 1. É impossível montar um time realmente bom dessa forma. O resultado é a dependência enorme do talento individual de cada um — que, por sua vez, precisa do suporte do grupo para se realizar. Como esse tal de grupo mal existe, o resultado é um jogo como o de anteontem.

A tragédia estava anunciada há muito tempo.

Talvez haja uma possibilidade de recuperação. Se não pode nem deve revogar a Lei Pelé, a CBF poderia determinar que apenas jogadores que atuem no Brasil sejam convocados. Talvez isso pudesse forçar ao menos um adiamento da emigração; na pior das hipóteses, pode-se perder em talento, mas ganha-se em entrosamento e na redefinição de um estilo próprio, adequado aos novos tempos.

Pode até parecer uma solução radical, e talvez nem seja suficiente. Mas qualquer coisa é melhor que o modelo atual.

Infelizmente, essa solução não vai ser tomada. De qualquer forma, o problema real está nos mecanismos do mercado, e contra eles não há remédio. E por isso é possível sair pelo meio da rua bradando em desespero que o futebol brasileiro acabou, que o futuro lhe reserva apenas sua cada vez mais rápida decadência à irrelevância.

Quem nasceu entre o final dos anos 60 e início dos 70 cresceu sob a égide do tricampeonato, ainda ouvindo os ecos de um tempo em que Pelé e Garrincha assombravam o mundo. Mesmo passando 24 anos sem ganhar uma Copa, sabíamos que só nos revoltávamos com isso porque acreditávamos que estávamos muito acima do resto do futebol mundial; uma Copa era um direito natural do melhor futebol do mundo. Tínhamos consciência de quem éramos, e essa consciência nos definia.

Não nos define mais.

O que mais tem me impressionado nas reações de parte do pessoal que comenta nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre a chacina da redação da Charlie Hebdo por fanáticos fundamentalistas islâmicos não é a má fé e a ignorância visíveis em boa parte delas. É, principalmente, a prontidão com que esta sociedade está disposta a relativizar e mesmo abdicar de um direito básico da civilização ocidental: o direito de expressão.

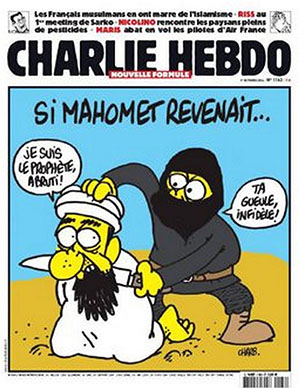

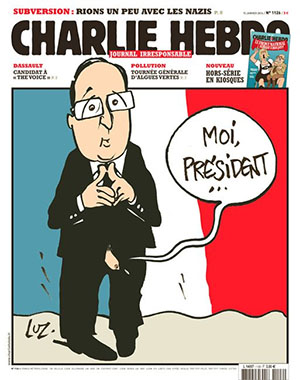

O que mais tem me impressionado nas reações de parte do pessoal que comenta nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre a chacina da redação da Charlie Hebdo por fanáticos fundamentalistas islâmicos não é a má fé e a ignorância visíveis em boa parte delas. É, principalmente, a prontidão com que esta sociedade está disposta a relativizar e mesmo abdicar de um direito básico da civilização ocidental: o direito de expressão. Para isso tentam buscar as ferramentas que validem suas crenças. E é aí que está a má-fé: está, por exemplo, no destaque exclusivo das capas ofensivas ao Islã publicadas pela revista para fazê-la parecer anti-islâmica — ou, quando muito, de capas que ofendam outros valores caros a você ou ao seu grupo. Descartam então as capas que satirizaram e muitas vezes ofenderam Sarkozy, Hollande, judeus e cristãos, e assim têm a prova cabal de que sim, aqueles racistas miseráveis mereceram — se não a chacina, ao menos a reação indignada dos assassinos que se dizem inspirados no Islã, mais ou menos como certo pessoal relativiza a culpa do estupro dizendo que a moça não deveria usar aquele decote tão perdulário. “Ah, ele não respeita o Profeta. Vamos matar os cães infiéis!” Pessoalmente, não vejo muita diferença disso para “Ah, ele não respeita Lula. Vamos matá-lo!”

Para isso tentam buscar as ferramentas que validem suas crenças. E é aí que está a má-fé: está, por exemplo, no destaque exclusivo das capas ofensivas ao Islã publicadas pela revista para fazê-la parecer anti-islâmica — ou, quando muito, de capas que ofendam outros valores caros a você ou ao seu grupo. Descartam então as capas que satirizaram e muitas vezes ofenderam Sarkozy, Hollande, judeus e cristãos, e assim têm a prova cabal de que sim, aqueles racistas miseráveis mereceram — se não a chacina, ao menos a reação indignada dos assassinos que se dizem inspirados no Islã, mais ou menos como certo pessoal relativiza a culpa do estupro dizendo que a moça não deveria usar aquele decote tão perdulário. “Ah, ele não respeita o Profeta. Vamos matar os cães infiéis!” Pessoalmente, não vejo muita diferença disso para “Ah, ele não respeita Lula. Vamos matá-lo!” Frei Leonardo Boff publicou dois artigos sobre o assunto. O primeiro foi repleto de platitudes como “não apoio a chacina” e “não vamos culpar todos os muçulmanos”; platitudes porque nenhum ser humano decente apoiou a chacina, e porque a condenação dos assassinos e a separação entre muçulmanos e terroristas foi feita por todos os líderes mundiais, principalmente pelas lideranças islâmicas. Rupert Murdoch foi contra a corrente, é verdade; mas Murdoch não conta porque é escória.

Frei Leonardo Boff publicou dois artigos sobre o assunto. O primeiro foi repleto de platitudes como “não apoio a chacina” e “não vamos culpar todos os muçulmanos”; platitudes porque nenhum ser humano decente apoiou a chacina, e porque a condenação dos assassinos e a separação entre muçulmanos e terroristas foi feita por todos os líderes mundiais, principalmente pelas lideranças islâmicas. Rupert Murdoch foi contra a corrente, é verdade; mas Murdoch não conta porque é escória. Ele diz ainda que a Charlie Hebdo é covarde; o atentado de 2011 e a chacina da semana passada deveriam servir para que ele entendesse que, certos ou não, o que não faltou aos cartunistas da revista foi coragem. Se não bastam, o ataque ao Hamburger Morgenpost e principalmente os massacres hediondos que o Boko Haram vem conduzindo na Nigéria, e que só este ano mataram mais de 2 mil pessoas, deveriam ao menos explicar que muçulmanos são, sim, minoria na Europa, mas o alcance daquela minoria de fanáticos que se dizem inspirados por eles pode ser gigantesco. Enfrentá-los é indício de coragem, acima de tudo. Coragem que não tiveram, por exemplo, os meios de comunicação que borraram as capas da Charlie em suas reportagens sobre a chacina.

Ele diz ainda que a Charlie Hebdo é covarde; o atentado de 2011 e a chacina da semana passada deveriam servir para que ele entendesse que, certos ou não, o que não faltou aos cartunistas da revista foi coragem. Se não bastam, o ataque ao Hamburger Morgenpost e principalmente os massacres hediondos que o Boko Haram vem conduzindo na Nigéria, e que só este ano mataram mais de 2 mil pessoas, deveriam ao menos explicar que muçulmanos são, sim, minoria na Europa, mas o alcance daquela minoria de fanáticos que se dizem inspirados por eles pode ser gigantesco. Enfrentá-los é indício de coragem, acima de tudo. Coragem que não tiveram, por exemplo, os meios de comunicação que borraram as capas da Charlie em suas reportagens sobre a chacina. Essa eu posso responder, e nem preciso mencionar os problemas que, além da lógica e da decência, o sujeito tem com a ortografia: porque quando o cristianismo não era banalizado destruiu cietualmente todas as culturas ocidentais. Porque perseguiu, calou e assassinou milhões de pessoas, de Justiniano massacrando 30 mil pessoas no Hipódromo e fechando a Academia de Platão, passando pelos pogroms russos e pelo Holocausto, pelo massacre de Sabra e Chatila e chegando às explosões periódicas de clínicas de aborto nos EUA — sem esquecer, claro, de São Tomás de Torquemada e sua Santa Inquisição. É preciso porque, em nome de sua fé, o cristianismo extinguiu civilizações inteiras no Novo Mundo e persegue, até hoje, os adeptos das religiões africanas e brasileiras.

Essa eu posso responder, e nem preciso mencionar os problemas que, além da lógica e da decência, o sujeito tem com a ortografia: porque quando o cristianismo não era banalizado destruiu cietualmente todas as culturas ocidentais. Porque perseguiu, calou e assassinou milhões de pessoas, de Justiniano massacrando 30 mil pessoas no Hipódromo e fechando a Academia de Platão, passando pelos pogroms russos e pelo Holocausto, pelo massacre de Sabra e Chatila e chegando às explosões periódicas de clínicas de aborto nos EUA — sem esquecer, claro, de São Tomás de Torquemada e sua Santa Inquisição. É preciso porque, em nome de sua fé, o cristianismo extinguiu civilizações inteiras no Novo Mundo e persegue, até hoje, os adeptos das religiões africanas e brasileiras. Paradoxalmente, em um mundo cada vez mais multicultural, é apenas o direito à irreverência em relação às outras religiões que garante o direito ao exercício da sua. O contrário é o totalitarismo que vimos durante o auge do domínio católico e vemos hoje no mundo islâmico.

Paradoxalmente, em um mundo cada vez mais multicultural, é apenas o direito à irreverência em relação às outras religiões que garante o direito ao exercício da sua. O contrário é o totalitarismo que vimos durante o auge do domínio católico e vemos hoje no mundo islâmico. É muito fácil, por exemplo, defender a liberdade de expressão usando uma tirinha mediocremente chata como aquela do Armandinho. Bons sentimentos não são alvo de pressão, não são vítimas de censura. Todo mundo gosta do bonitinho ou do conformista. Ninguém censurou, por exemplo, os elogios à ditadura militar brasileira ou ao regime de Pinochet. No mundo desses fundamentalistas fanáticos, ninguém mata alguém por dizer Allāhu Akbar.

É muito fácil, por exemplo, defender a liberdade de expressão usando uma tirinha mediocremente chata como aquela do Armandinho. Bons sentimentos não são alvo de pressão, não são vítimas de censura. Todo mundo gosta do bonitinho ou do conformista. Ninguém censurou, por exemplo, os elogios à ditadura militar brasileira ou ao regime de Pinochet. No mundo desses fundamentalistas fanáticos, ninguém mata alguém por dizer Allāhu Akbar.

Há algumas semanas vi uma coisa no Facebook que me deixou meio bobo, meio descrente: o germe de uma campanha em prol da construção de um hospital veterinário público. É a classe média, velha e nova, sentindo o peso da ração e das vacinas no orçamento familiar. (Não duvido que daqui a pouco venham a pedir que as farmácias populares deem ração de graça.)

Há algumas semanas vi uma coisa no Facebook que me deixou meio bobo, meio descrente: o germe de uma campanha em prol da construção de um hospital veterinário público. É a classe média, velha e nova, sentindo o peso da ração e das vacinas no orçamento familiar. (Não duvido que daqui a pouco venham a pedir que as farmácias populares deem ração de graça.)