Um comentário antigo do Luiz a um post sobre Michael Jackson me chamou a atenção: ele não concorda totalmente com o que eu disse sobre George Harrison aqui. O Bruno também é um dos fãs de George Harrison.

Então vamos lá.

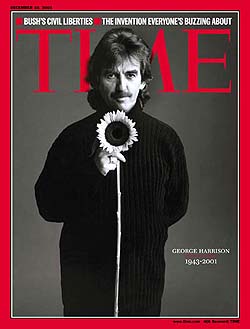

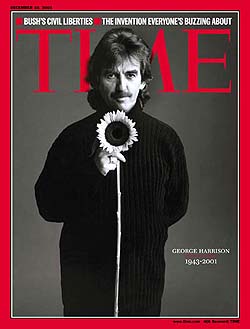

Quando George Harrison morreu, em 29 de novembro de 2001, nasceu um santo. De repente, George conquistou tudo o que não conseguiu durante sua vida: reconhecimento absoluto como guitarrista, louvor como compositor, consolidação do papel de parte fundamental dos Beatles. Como eu já disse aqui, em alguns momentos se podia ter a impressão de que Lennon e McCartney eram apenas coadjuvantes de um gênio absoluto.

Quando George Harrison morreu, em 29 de novembro de 2001, nasceu um santo. De repente, George conquistou tudo o que não conseguiu durante sua vida: reconhecimento absoluto como guitarrista, louvor como compositor, consolidação do papel de parte fundamental dos Beatles. Como eu já disse aqui, em alguns momentos se podia ter a impressão de que Lennon e McCartney eram apenas coadjuvantes de um gênio absoluto.

A morte faz isso com algumas pessoas. Cria um mito injusto e exagerado que não sobrevive a uma simples recapitulação dos fatos.

Harrison era um excelente guitarrista, e ninguém diz o contrário. Esforçado, diligente, capaz de repetir o mesmo solo indefinidamente — algo que Jimmy Page, por exemplo, não consegue. Mas ele viveu numa era em que guitarristas excepcionais tomavam conta do cenário pop: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Page, Jeff Beck. Harrison não estava à altura deles. Nunca esteve. Aliás, se alguém esquece, alguns dos melhores riffs dos Beatles não são sequer de sua autoria (os de I Feel Fine e Day Tripper, por exemplo, são de Lennon).

Isso não quer dizer que Harrison era dispensável. Sem ele, os Beatles dificilmente seriam a mesma banda. Ao contrário dos Stones, que sobreviveram à saída de Brian Jones com mudanças apenas sutis em seu som, os Beatles perderiam muito de sua própria identidade se Harrison sumisse — nesse caso, seria mais acertado compará-lo a Ron Wood. Os Beatles não seriam uma banda melhor por ter um guitarrista superior como Hendrix — e esse é um dos aspectos mais interessantes do grupo, o fato de que sua importância e permanência não dependia de super-instrumentistas, mas sim da interação única entre eles. Harrison era, sim, fundamental. Mas não única, ou mesmo principalmente, por seus méritos como guitarrista.

Tampouco pelos seus méritos como compositor. Ninguém discute que a primeira grande canção de Harrison tenha sido While My Guitar Gently Weeps — e eu desconfio que sua importância venha principalmente do solo antológico de Eric Clapton. Seus dois outros clássicos são Something e Here Comes the Sun. Essas três canções são de 1968 e 1969; até lá — ou seja, durante praticamente toda a existência dos Beatles –, Harrison não tinha sido capaz de compor nenhum grande clássico, ao contrário dos seus colegas. McCartney e Lennon estavam certos no seu julgamento sobre Harrison: como compositor, ele simplesmente não estava no mesmo nível que eles.

Apesar da colaboração importantíssima de George Harrison e Ringo Starr, os Beatles tinham um núcleo duro bem claro, e esse era composto por Lennon e McCartney. (John Lennon: “Os Beatles eram Paul e eu.”) A relação entre os dois era especial, e todos sabiam disso. Além disso, eram os principais compositores e, digamos assim, os diretores musicais. Mas quando Harrison morreu — e cito especificamente a cobertura d’O Globo — ele foi chamado, literalmente, de “a alma dos Beatles”.

Apesar da colaboração importantíssima de George Harrison e Ringo Starr, os Beatles tinham um núcleo duro bem claro, e esse era composto por Lennon e McCartney. (John Lennon: “Os Beatles eram Paul e eu.”) A relação entre os dois era especial, e todos sabiam disso. Além disso, eram os principais compositores e, digamos assim, os diretores musicais. Mas quando Harrison morreu — e cito especificamente a cobertura d’O Globo — ele foi chamado, literalmente, de “a alma dos Beatles”.

Pelo amor de Deus. Harrison não era suficientemente respeitado sequer pelos seus colegas. Quando Lennon saiu, McCartney e Allen Klein (que morreu há alguns meses) imploraram para que ele não contasse a ninguém, porque a banda acabaria e eles deixariam de renegociar um contrato importante. Quando McCartney passou a perna em Lennon e avisou ao mundo que tinha saído também, a banda acabou. Mas quando Harrison saiu da banda, em meio às gravações do que viria a ser o Let it Be, Lennon simplesmente comentou que poderiam chamar Eric Clapton para o seu lugar. Era uma brincadeira nervosa no meio de um turbilhão, mas com enorme fundo de verdade. Mais tarde, as opiniões de Lennon sobre Harrison não seriam das mais elogiosas — basta ver o que ele diz a respeito do ex-amigo em sua última entrevista à Playboy.

Seu papel na dissolução da banda é também subestimado. Normalmente, as análises mais primárias oscilam entre a culpa de Lennon e a de McCartney. O processo, claro, foi mais complexo, e envolvia uma série de outros elementos. Mas a atitude de George Harrison costuma ser subestimada em excesso.

Seu descontentamento era ainda mais consistente que o de Lennon. Ainda que inconscientemente, Harrison sabotou todas as tentativas de união de grupo em sua fase final — era uma das principais vozes de oposição a McCartney, às vezes mais vocal do que o próprio Lennon. Eu não teria medo em afirmar que ele queria sair da banda muito mais do que Lennon, sempre bastante explícito em relação a isso. E tenho uma idéia do por quê. Lá fora, George Harrison era “O Venerável Beatle George Harrison”, merecedor de um respeito e uma deferência que ele jamais conseguiria dentro da banda e que infelizmente se devia, em grande parte, às qualidades de Lennon e McCartney. Lennon achava que os Beatles o limitavam, e em certo aspecto estava certo, embora essas limitações também o protegessem de micos federais. Harrison não percebia que, ao contrário, era o que mais se beneficiava do fato de ser um beatle: além do seu próprio grande talento, era também caudatário da genialidade absurda dos outros.

Ele tampouco conseguiu avaliar corretamente o seu papel dentro da dinâmica da banda. Em 1992, numa entrevista a uma rádio inglesa, disse que McCartney o tinha destruído como guitarrista. Se isso foi tudo o que ele conseguiu após 15 anos de convivência com um dos mais talentosos músicos da história da música pop, o problema é com ele, e é grave. A relação entre Lennon e McCartney apenas fez com eles dessem o melhor de si, misturando competição e colaboração em doses semelhantes — mas competir com esses dois, e especialmente com McCartney, fez com que Harrison achasse que era um eterno injustiçado e que isso o prejudicou.

Ele tampouco conseguiu avaliar corretamente o seu papel dentro da dinâmica da banda. Em 1992, numa entrevista a uma rádio inglesa, disse que McCartney o tinha destruído como guitarrista. Se isso foi tudo o que ele conseguiu após 15 anos de convivência com um dos mais talentosos músicos da história da música pop, o problema é com ele, e é grave. A relação entre Lennon e McCartney apenas fez com eles dessem o melhor de si, misturando competição e colaboração em doses semelhantes — mas competir com esses dois, e especialmente com McCartney, fez com que Harrison achasse que era um eterno injustiçado e que isso o prejudicou.

O ego de Harrison, definitivamente, o atrapalhou. Não era maior que os de Lennon e McCartney, mas durante algum tempo, pelo menos, foi maior que o seu próprio talento. Em algum momento, Harrison achou que era capaz de sustentar uma carreira solo brilhante e consistente, mesmo quando tomava decisões equivocadas como a Dark Horse Tour, alienando seus fãs ao forçá-los a ouvir horas de música indiana. Quando saiu dos Beatles, resolveu mostrar para o mundo que o peso da entidade Lennon/McCartney estava sufocando um grande talento e lançou um álbum triplo, o excelente All Things Must Pass.

Mais que um álbum, era uma egotrip. Porque embora brilhante, All Things Must Pass poderia ter sido um álbum duplo excepcional, e certamente um disco simples absolutamente perfeito — tão bom ou melhor quanto o John Lennon/Plastic Ono Band. Há gordura demais em All Things Must Pass, um número excessivo de faixas desnecessárias, e essa gordura pode ser creditada a nada mais, nada menos que um ego inchado e sem noção de suas limitações. Em última análise, e independente de sua qualidade, All Things Must Pass é George Harrison gritando “Eu sou tão bom quanto John e Paul!”.

(E é aí que mora a diferença entre Harrison e Lennon. Quando Lennon dizia que os Beatles o limitavam, se referia ao fato de não encontrar na banda um canal para um disco como o Plastic Ono Band e canções como Cold Turkey. Aquilo, realmente, não tinha “cara de Beatles” — como também, por outro lado, bobagens como o Two Virgins; a competição entre ele e McCartney o protegia disso, além de garantir aos dois que suas piores canções continuassem inéditas. Isso não se aplica à obra de Harrison. Todas as suas canções solo poderiam, sem problemas, ser gravadas pelos Beatles. Afinal, eles gravaram Love You To e The Inner Light, não gravaram?)

(E é aí que mora a diferença entre Harrison e Lennon. Quando Lennon dizia que os Beatles o limitavam, se referia ao fato de não encontrar na banda um canal para um disco como o Plastic Ono Band e canções como Cold Turkey. Aquilo, realmente, não tinha “cara de Beatles” — como também, por outro lado, bobagens como o Two Virgins; a competição entre ele e McCartney o protegia disso, além de garantir aos dois que suas piores canções continuassem inéditas. Isso não se aplica à obra de Harrison. Todas as suas canções solo poderiam, sem problemas, ser gravadas pelos Beatles. Afinal, eles gravaram Love You To e The Inner Light, não gravaram?)

Noves fora, a carreira solo de Harrison foi medíocre, superior apenas à de Ringo — o que não quer dizer absolutamente nada. Se as de McCartney e de Lennon têm altos e baixos, a de Harrison foi uma trajetória descendente — do brilhante All Things Must Pass ao deprimente Gone Troppo, de 1982. Não foi à toa que, em seus últimos 20 anos de vida, ele lançou apenas dois álbuns solo — sem contar os dois discos do Travelling Wilburys, a excelente banda à la Sgt. Pepper’s que formou com Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne e Tom Petty.

Não é insensato arrsicar a opinião de que Harrison simplesmente não tinha mais o que dizer — por isso preferia se dedicar a aperfeiçoar os jardins de Friar Park, sua mansão que aparece na capa do All Things Must Pass, e a produzir filmes brilhantes como “A Vida de Brian”, do Monty Phyton.

E embora seja algo menos importante, uma das coisas que me impressionam são as referências constantes ao santo espiritualizado e superior ao mundo material que ele era. Porque definitivamente Harrison não era isso — ou, para ser mais exato, era muito mais complexo que isso. Sua generosidade e humanidade imensas são legendárias; mas elas também ajudam a ofuscar o outro lado de uma personalidade fascinantemente complexa. Sua sensação de inferioridade diante de Lennon e McCartney — mais velhos e mais talentosos — era compensada, por exemplo, em sua relação com Eric Clapton. Inseguro, Clapton permitia que sua relação com Harrison seguisse uma hierarquia rígida, na qual o beatle era o ente superior. George reproduzia, ali, a relação que tinha com Lennon, apenas invertendo os papéis. Em cima de alguém ele tinha que descontar, afinal.

Além disso, mulherengo em excesso, George ofereceu a mulher para Eric Clapton para tentar pegar a irmã dela; teve um caso com a mulher de Ringo, seu melhor amigo (e depois, quando perguntaram por quê, ele respondeu simplesmente: “incesto”). E mesmo Olivia Harrison, com quem George teve um casamento bem mais sólido e maduro que o anterior, teve que agüentar a vergonha de ver uma prostituta de Los Angeles (parece que os Beatles tinham uma queda por putas angelenas, a julgar por experiências semelhantes de McCartney) contar publicamente que, enquanto prestava um serviço sexual a Harrison, ele tocava o seu ukulele e cantava uma canção de George Formby.

Além disso, mulherengo em excesso, George ofereceu a mulher para Eric Clapton para tentar pegar a irmã dela; teve um caso com a mulher de Ringo, seu melhor amigo (e depois, quando perguntaram por quê, ele respondeu simplesmente: “incesto”). E mesmo Olivia Harrison, com quem George teve um casamento bem mais sólido e maduro que o anterior, teve que agüentar a vergonha de ver uma prostituta de Los Angeles (parece que os Beatles tinham uma queda por putas angelenas, a julgar por experiências semelhantes de McCartney) contar publicamente que, enquanto prestava um serviço sexual a Harrison, ele tocava o seu ukulele e cantava uma canção de George Formby.

(A propósito, Harrison ganhou pontos comigo quando fiquei sabendo disso. Não há dúvida: George Harrison, definitivamente, era um grande artista.)

Mas é preciso fazer uma ressalva. Depois de ler tudo isso acima é fácil ficar com a impressão de que George Harrison era um nada, e isso seria uma injustiça. Era um grande músico, capaz de compor canções extraordinárias como Something e All Things Must Pass, e autor de dois ou três discos solo indispensáveis em qualquer discoteca. Não era um grande cantor, mas não fazia vergonha. O problema é que é impossível deixar de compará-lo aos seus parceiros de banda. Harrison não fazia vergonha cantando? Certo, mas não era versátil como McCartney nem visceral como Lennon. É nesse contexto que George Harrison é diminuído: a sombra de dois gigantes como Lennon e McCartney dava a sua exata dimensão. Porque, bem ou mal, ele é o autor de algumas das mais belas canções da música pop, um guitarrista superior a 98% de todos os outros, e um homem cujo nome está na história. Seu único problema é que seus companheiros de banda eram muito melhores que ele. E essa foi a dor que George Harrison carregou até o fim de sua vida.

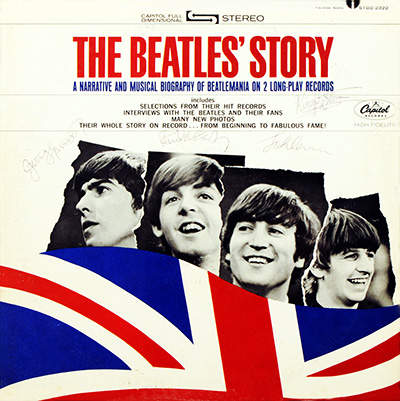

Algumas boas notícias: discos que eu imaginava perdidos ficaram inteiros: o Decca Tapes, meu primeiro pirata dos Beatles. O Beatles Story, disco curioso que, na verdade, acho que nunca escutei inteiro. Um exemplar da primeira tiragem americana do Let it Be, com capa dupla e selo com maçã vermelha. A discografia brasileira original. Meus Magical Mystery Tour, ainda com os livretos — tanto os compactos originais quanto o LP pós-1976. Muita coisa manchada, com as marcas da água, mas acima de tudo muita coisa em estado aceitável, pelo menos.

Algumas boas notícias: discos que eu imaginava perdidos ficaram inteiros: o Decca Tapes, meu primeiro pirata dos Beatles. O Beatles Story, disco curioso que, na verdade, acho que nunca escutei inteiro. Um exemplar da primeira tiragem americana do Let it Be, com capa dupla e selo com maçã vermelha. A discografia brasileira original. Meus Magical Mystery Tour, ainda com os livretos — tanto os compactos originais quanto o LP pós-1976. Muita coisa manchada, com as marcas da água, mas acima de tudo muita coisa em estado aceitável, pelo menos. O “Beatles 65” era a versão brasileira do Beatles For Sale. Procurei por ele durante muitos anos, mas só fui achá-lo em 2005, na Baratos da Ribeiro. 20 real, se lembro bem. Comprei e fui dar uma volta em Copacabana com a Carol. Esqueci o disco num caixa eletrônico ao lado do Copacabana Palace, e quando voltei ele obviamente não estava mais lá. Esses cariocas são uns loucos, porque é preciso ser louco para roubar um disco vagabundo de uma banda que funkeiro carioca que se respeite jamais ouviria. E, claro, uns ladrões safados sem vergonha, uma ruma de filhos da puta que jamais mereceriam sequer o purgatório.

O “Beatles 65” era a versão brasileira do Beatles For Sale. Procurei por ele durante muitos anos, mas só fui achá-lo em 2005, na Baratos da Ribeiro. 20 real, se lembro bem. Comprei e fui dar uma volta em Copacabana com a Carol. Esqueci o disco num caixa eletrônico ao lado do Copacabana Palace, e quando voltei ele obviamente não estava mais lá. Esses cariocas são uns loucos, porque é preciso ser louco para roubar um disco vagabundo de uma banda que funkeiro carioca que se respeite jamais ouviria. E, claro, uns ladrões safados sem vergonha, uma ruma de filhos da puta que jamais mereceriam sequer o purgatório.

Um dia, muito tempo atrás, Paul McCartney dialogou com o futuro — e nesse diálogo foi um dos principais artífices da música que se seguiria.

Um dia, muito tempo atrás, Paul McCartney dialogou com o futuro — e nesse diálogo foi um dos principais artífices da música que se seguiria. Quando George Harrison morreu, em 29 de novembro de 2001, nasceu um santo. De repente, George conquistou tudo o que não conseguiu durante sua vida: reconhecimento absoluto como guitarrista, louvor como compositor, consolidação do papel de parte fundamental dos Beatles. Como eu já disse aqui, em alguns momentos se podia ter a impressão de que Lennon e McCartney eram apenas coadjuvantes de um gênio absoluto.

Quando George Harrison morreu, em 29 de novembro de 2001, nasceu um santo. De repente, George conquistou tudo o que não conseguiu durante sua vida: reconhecimento absoluto como guitarrista, louvor como compositor, consolidação do papel de parte fundamental dos Beatles. Como eu já disse aqui, em alguns momentos se podia ter a impressão de que Lennon e McCartney eram apenas coadjuvantes de um gênio absoluto. Apesar da colaboração importantíssima de George Harrison e Ringo Starr, os Beatles tinham um núcleo duro bem claro, e esse era composto por Lennon e McCartney. (John Lennon: “Os Beatles eram Paul e eu.”) A relação entre os dois era especial, e todos sabiam disso. Além disso, eram os principais compositores e, digamos assim, os diretores musicais. Mas quando Harrison morreu — e cito especificamente a cobertura d’O Globo — ele foi chamado, literalmente, de “a alma dos Beatles”.

Apesar da colaboração importantíssima de George Harrison e Ringo Starr, os Beatles tinham um núcleo duro bem claro, e esse era composto por Lennon e McCartney. (John Lennon: “Os Beatles eram Paul e eu.”) A relação entre os dois era especial, e todos sabiam disso. Além disso, eram os principais compositores e, digamos assim, os diretores musicais. Mas quando Harrison morreu — e cito especificamente a cobertura d’O Globo — ele foi chamado, literalmente, de “a alma dos Beatles”. Ele tampouco conseguiu avaliar corretamente o seu papel dentro da dinâmica da banda. Em 1992, numa entrevista a uma rádio inglesa, disse que McCartney o tinha destruído como guitarrista. Se isso foi tudo o que ele conseguiu após 15 anos de convivência com um dos mais talentosos músicos da história da música pop, o problema é com ele, e é grave. A relação entre Lennon e McCartney apenas fez com eles dessem o melhor de si, misturando competição e colaboração em doses semelhantes — mas competir com esses dois, e especialmente com McCartney, fez com que Harrison achasse que era um eterno injustiçado e que isso o prejudicou.

Ele tampouco conseguiu avaliar corretamente o seu papel dentro da dinâmica da banda. Em 1992, numa entrevista a uma rádio inglesa, disse que McCartney o tinha destruído como guitarrista. Se isso foi tudo o que ele conseguiu após 15 anos de convivência com um dos mais talentosos músicos da história da música pop, o problema é com ele, e é grave. A relação entre Lennon e McCartney apenas fez com eles dessem o melhor de si, misturando competição e colaboração em doses semelhantes — mas competir com esses dois, e especialmente com McCartney, fez com que Harrison achasse que era um eterno injustiçado e que isso o prejudicou. (E é aí que mora a diferença entre Harrison e Lennon. Quando Lennon dizia que os Beatles o limitavam, se referia ao fato de não encontrar na banda um canal para um disco como o Plastic Ono Band e canções como Cold Turkey. Aquilo, realmente, não tinha “cara de Beatles” — como também, por outro lado, bobagens como o Two Virgins; a competição entre ele e McCartney o protegia disso, além de garantir aos dois que suas piores canções continuassem inéditas. Isso não se aplica à obra de Harrison. Todas as suas canções solo poderiam, sem problemas, ser gravadas pelos Beatles. Afinal, eles gravaram Love You To e The Inner Light, não gravaram?)

(E é aí que mora a diferença entre Harrison e Lennon. Quando Lennon dizia que os Beatles o limitavam, se referia ao fato de não encontrar na banda um canal para um disco como o Plastic Ono Band e canções como Cold Turkey. Aquilo, realmente, não tinha “cara de Beatles” — como também, por outro lado, bobagens como o Two Virgins; a competição entre ele e McCartney o protegia disso, além de garantir aos dois que suas piores canções continuassem inéditas. Isso não se aplica à obra de Harrison. Todas as suas canções solo poderiam, sem problemas, ser gravadas pelos Beatles. Afinal, eles gravaram Love You To e The Inner Light, não gravaram?) Além disso, mulherengo em excesso, George ofereceu a mulher para Eric Clapton para tentar pegar a irmã dela; teve um caso com a mulher de Ringo, seu melhor amigo (e depois, quando perguntaram por quê, ele respondeu simplesmente: “incesto”). E mesmo Olivia Harrison, com quem George teve um casamento bem mais sólido e maduro que o anterior, teve que agüentar a vergonha de ver uma prostituta de Los Angeles (parece que os Beatles tinham uma queda por putas angelenas, a julgar por experiências semelhantes de McCartney) contar publicamente que, enquanto prestava um serviço sexual a Harrison, ele tocava o seu ukulele e cantava uma canção de George Formby.

Além disso, mulherengo em excesso, George ofereceu a mulher para Eric Clapton para tentar pegar a irmã dela; teve um caso com a mulher de Ringo, seu melhor amigo (e depois, quando perguntaram por quê, ele respondeu simplesmente: “incesto”). E mesmo Olivia Harrison, com quem George teve um casamento bem mais sólido e maduro que o anterior, teve que agüentar a vergonha de ver uma prostituta de Los Angeles (parece que os Beatles tinham uma queda por putas angelenas, a julgar por experiências semelhantes de McCartney) contar publicamente que, enquanto prestava um serviço sexual a Harrison, ele tocava o seu ukulele e cantava uma canção de George Formby.