Como virtualmente todo brasileiro, eu gostava de futebol. Não gosto mais. Às vezes, no meio de uma conversa qualquer, perguntam por qual time eu torço, e me vejo forçado a responder que não torço por nenhum: sou flamenguista, é diferente. É sina, e das ruins.

Torcer por um time tem a ver com comunidade, com identidade de grupo, com tradições ancestrais e algum grau de atavismo — o mesmo atavismo que faz de mim flamenguista, embora seja bem provável que o fato de eu ter visto aquele time de 1981 ser campeão da Libertadores e do mundo ajude um pouco. Eu não sei se essas condições ainda existem ou são possíveis em um mundo em que o futebol se transformou, acima de tudo, em um negócio multimilionário. Tenho a impressão cada vez mais forte de que as pessoas não torcem mais por clubes, torcem por marcas — daí tanta gente torcendo pelos grandes times ricos da Europa. E para mim torcer pelo Barcelona ou pelo Manchester United, como essa meninada de hoje anda torcendo, é tão sem sentido quanto torcer pela Nike contra a Adidas, quanto colocar aquela maçãzinha ridícula no carro para dizer que tem um iPhone.

Para completar o quadro, para mim esse é um jogo cada vez mais feio. Ou pelo menos, cada vez mais sem graça. A evolução física e o aparentemente esgotamento tático do futebol fizeram do esporte bretão algo previsível, corrido demais. O jeito europeu de ver o futebol se impôs. Entre um menino alto e forte e um franzino mas habilidoso, é no forte que os times e empresários vão investir hoje, porque força física é cada vez mais importante. É como se escolhessem Dunga em vez de Zico, sempre.

Devo estar completamente errado em entender as coisas desse jeito, claro. Quem vê, quem ainda gosta genuinamente disso a que chamam futebol, fala maravilhas dos campeonatos tipo Champions League e quetais, tece elogios ao futebol moderno, fala em siglas estranhas como R9 e CR7, siglas que tenho dificuldade em decifrar. Eles devem ter razão e eu certamente estou errado, não vou nem tentar me justificar.

Porque não me importo mais. Cresci em um mundo que via no futebol brasileiro o epítome de um esporte transformado em arte, porque ele tinha redefinido possibilidades e estabelecido padrões ideais; uma época em que se podia dizer que o futebol fora inventado na Inglaterra e recriado no Brasil.

Cresci e aprendi a gostar de futebol vendo o Flamengo da virada dos anos 80. Aquilo para mim definiu o que era futebol: era o drible, a jogada imprevista, a surpresa, o carinho e o respeito à bola, e um conjunto se movendo harmoniosamente em busca de um objetivo. Eu vi Leandro jogar; e no entanto preciso me resignar a viver em um mundo que acha Cafu um craque. É difícil viver assim.

Lembro de um jogo de Edmundo no Palmeiras, aí pelo início dos anos 90. Ele tinha algum problema com um jogador do Corinthians, acho que Viola, e decidiu resolver ali. Deu-lhe um daqueles dribles humilhantes, e em vez de seguir a jogada voltou para driblá-lo outra vez. E faria isso pelo resto do jogo, se àquela altura o resto do Corinthians não tivesse partido para cima dele. Há também a jogada clássica de Denílson na copa de 2002, dezenas de turcos grossos correndo atrás dele.

Garrincha não poderia jogar daquela forma hoje, porque a evolução tática do futebol não permite mais. Seria, como foi, um grande jogador: mas não teria a chance de enfileirar joões porque não se utiliza mais a marcação homem a homem. E se Garrincha não pode jogar eu não quero mais brincar. A bola não é minha e eu não posso parar o jogo, mas posso ir pra casa emburrado. É o que eu faço, deixando de gostar de futebol.

E por gostar cada vez menos, a cada minuto saltam à vista mais e mais detalhes irritantes. Eu, por exemplo, estou certo de que o futebol começou a morrer na Copa de 82, quando juízes deixaram de usar o preto obrigatório; deu seus últimos suspiros quando os jogadores passaram a usar chuteiras de outra cor que não a preta; e teve seu cadáver vilipendiado no dia em que uma cretina criou uma camisa amarela e azul para o Flamengo.

Mais importante, para mim o futebol morre mais um pouco quando vejo jogadores receberem uma falta qualquer e rolarem infinitamente no chão como se tivessem quebrado suas pernas, como se a tíbia estivesse perfurando seu pulmão. Não é apenas Neymar; ele é apenas o exemplo mais patético. O que me salva é ver jogos antigos no YouTube; assim ainda posso ver Zico receber faltas duras, cair e levantar, como todos os outros jogadores daquele tempo. Mas hoje isso parece desonroso. Catimba é recurso para ser usado com parcimônia, se usado. Era milonga argentina que apenas ilustrava a nossa superioridade. Futebol não é isso. Não pode ser isso.

***

Quando nasci, o país tinha orgulho de abrigar o maior estádio do mundo, aquele que fica a uma bala perdida da Mangueira e que foi projetado por ninguém menos que Rafael Galvão. Mas à medida que o tempo foi passando o Maracanã foi encolhendo. E num claro crime de vilipêndio de cadáver, sua última reforma o transformou na antítese do futebol brasileiro. Hoje, ali não cabem 80 mil pessoas, mas não é esse o problema. O problema é que, desses 80 mil tristes, nenhum deles estará na geral, porque geral é coisa que não existe nesse estádio europeu. O novo Maracanã, como tantos outros, é estádio para rico, e por isso desonra toda a tradição do futebol brasileiro. A verdade é que não existe, não pode existir futebol sem o geraldino, assistindo ao jogo em pé, sem camisa, sem dentes, com um radinho de pilha no ouvido e o coração na mão.

***

Quase 60 anos depois, minha mãe ainda fala da raiva que tinha do Botafogo, do que era ir para o Maracanã ver o Flamengo perder, invariavelmente, para um dos melhores times que o país já viu. Descobri há pouco tempo que Zico compartilha essa raiva. Os dois são da mesma geração e iam para o Maracanã ver Garrincha humilhar o Flamengo.

Leandro, o maior lateral direito que vi jogar e um dos jogadores mais subestimados da história, tem outra raiva. Para ele, o importante mesmo é o Fla-Flu. Leandro faz parte de outra geração, a que viu a “Máquina” tricolor.

Eu faço parte de outra geração, cerca de 10 anos mais nova que Leandro. Cresci sem ver rival de verdade para o Flamengo no Rio de Janeiro, embora um ou outro time tenha tido uma boa fase (o Fluminense campeão brasileiro, ou o Vasco vice-campeão mundial). Eu posso me dar ao luxo de não ter raiva de time nenhum.

***

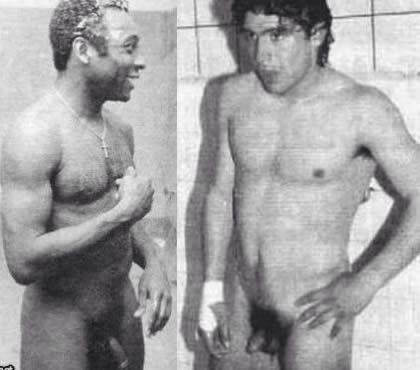

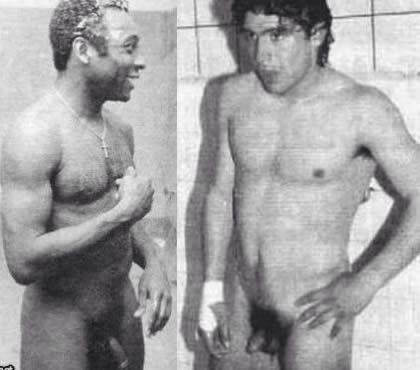

A comparação de Pelé com Maradona sempre foi absurda para mim. Pelé, se precisasse, jogava até no gol. Era brilhante em absolutamente todos os fundamentos do futebol. E, se for necessário, as fotos ao lado mostram que não, Maradona não é maior que Pelé, em nenhum aspecto.

A comparação de Pelé com Maradona sempre foi absurda para mim. Pelé, se precisasse, jogava até no gol. Era brilhante em absolutamente todos os fundamentos do futebol. E, se for necessário, as fotos ao lado mostram que não, Maradona não é maior que Pelé, em nenhum aspecto.

Também por isso, sempre achei que a pergunta que se pode fazer é se Zico era melhor que Maradona.

Se perguntam a Zico, ele responde que o melhor era Maradona, e explica por quê: Maradona podia ser menos completo, mas naquilo que fazia brilhava como ninguém. No entanto, no YouTube há alguns técnicos falando que preferem Zico, como Tite e Muricy Ramalho. Se eu fosse um técnico, também preferiria Zico a Maradona no meu time.

Maradona era genial, mas para mim tinha duas grandes limitações. Primeiro, era mais fácil ele fazer gol com a mão que com a perna esquerda. Mas o seu pior defeito, para mim, é que ele era fominha. Era um jogador genial, provavelmente o melhor que a Argentina já teve. Assim como Garrincha, ganhou uma copa para seu país. Mas ele jogava para si mesmo. Olhe o seu histórico e você vai ver que ele tinha mais títulos individuais (melhor jogador disso ou daquilo) do que títulos pra seus clubes ou seleção. É justamente o contrário de Zico, um meia que inclusive tem mais gols que Maradona.

Mas isso é coisa de 30 anos atrás. Agora tentam comparar Messi com Pelé. Por favor.

Messi é brilhante, mas não se compara sequer a Maradona. Messi é brilhante, e me lembra muito Zico jogando, mas os tempos são outros. Infelizmente, são tempos em que as pessoas parecem ter perdido os referenciais.

Minha geração não viu Pelé jogar. A lembrança mais antiga que tenho dele é, justamente, seu último jogo, encerrando a carreira no Cosmos. Mas eu sabia ler e, aparentemente, tinha bons referenciais e pontos de partida para julgamentos. Daí porque um flamenguista com vergonha na cara jamais diria que Júnior foi o melhor lateral esquerdo da história, como vejo hoje as pessoas falando de Marcelo.

***

Nos últimos 20 anos, desde que vi os jogos do Brasil na Copa de 1970, eu alardeei uma certeza: a seleção de 82 foi a melhor de todos os tempos. Para mim, 82 combinava o carinho com a bola e um quase perfeito entrosamento coletivo com o jogo mais rápido que os novos tempos estavam trazendo. Fiquei sabendo há pouco tempo que João Saldanha também achava algo semelhante: que a seleção de 82 era melhor que a de 70.

Quero aproveitar o espaço para corrigir essa opinião: eu estava errado. Perdoe a minha ignorância, mas eu realmente estava errado.

A melhor seleção de todos os tempos, uma seleção que nunca será igualada porque os tempos não permitem mais, foi a de 1958.

Há algum tempo descobri no YouTube o jogo completo, que eu nunca tinha visto. E o que vi me impressionou. Eu conhecia, claro, os gols, a imagem de Didi voltando para o meio de campo com a bola debaixo do braço depois do primeiro gol da França, os gols belos, a perfeição de Pelé. Mas isso são detalhes, apenas. Se formos julgar alguém por detalhes, por trechos apenas, “melhores momentos”, até Piá pode ser um grande jogador.

Não retiro nada do que já disse sobre cada seleção posterior. A de 70 era genial e dispensa quaisquer defesas. A de 82 era impressionante e o futebol que jogava era absolutamente belo, jamais repetido por uma seleção nacional.

Mas em seu contexto histórico, em 1958, o desnível entre o Brasil e todas as outras seleções do mundo era intransponível.

As seleções de 70 e de 82 apresentaram ao mundo um futebol melhor, mais belo que os outros. A de 58 apresentou ao mundo algo totalmente diferente. Apresentou uma maneira de jogar que ensinava o que era realmente bom àquele mundo deslumbrado com a Hungria de quatro anos antes. Pelé, Garrincha e Didi ensinaram ao mundo um novo esporte.

***

Taffarel, Leandro, Domingos da Guia, Luís Pereira, Nilton Santos; Clodoaldo, Falcão, Zico, Pelé; Garrincha, Romário.

No banco, Gilmar, Djalma Santos, Oscar, Aldair, Roberto Carlos; Didi, Gerson, Zizinho, Ronaldinho Gaúcho; Ronaldo, Reinaldo.

E fim de papo, que eu não gosto mais desse negócio.

A comparação de Pelé com Maradona sempre foi absurda para mim. Pelé, se precisasse, jogava até no gol. Era brilhante em absolutamente todos os fundamentos do futebol. E, se for necessário, as fotos ao lado mostram que não, Maradona não é maior que Pelé, em nenhum aspecto.

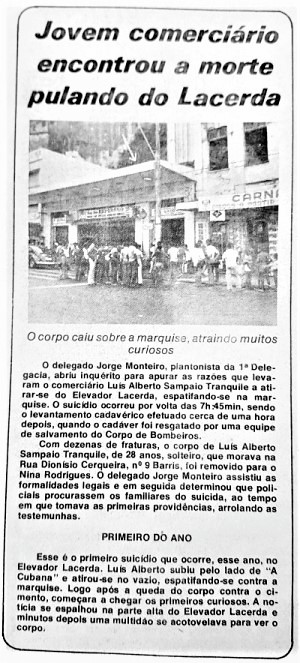

A comparação de Pelé com Maradona sempre foi absurda para mim. Pelé, se precisasse, jogava até no gol. Era brilhante em absolutamente todos os fundamentos do futebol. E, se for necessário, as fotos ao lado mostram que não, Maradona não é maior que Pelé, em nenhum aspecto. Há três dias fez quarenta anos que Luís Alberto Sampaio Tranquile se suicidou.

Há três dias fez quarenta anos que Luís Alberto Sampaio Tranquile se suicidou.