Uma vizinha está ouvindo rádio. Deve ser a empregada, porque ninguém escuta rádio por aqui. Com exceção de programas noticiosos, rádio — ainda mais a uma altura dessas — é coisa que só se ouve no carro ou na cozinha.

Por alguma razão resolveram fazer um especial dos anos 80. Já ouvi New Edition (Is this the eeeend?), Berlin (Take my breath awaaaay), Culture Club (Mistake #3), Stevie Wonder (I Just Called to Say I Love You) Chris DeBurgh (The Lady in Red) e uma canção que assolou o Brasil em 1986, Yes, cujo cantor era um picareta brasileiro que fingia ser gringo, adotou o nome de Tim Moore e enrolou boa parte do Brasil; o Bia lembra dele bebendo caipirinha no camarim, antes de um show em Americana, enquanto resmungava: “Merda de cidade…”

Por alguma razão resolveram fazer um especial dos anos 80. Já ouvi New Edition (Is this the eeeend?), Berlin (Take my breath awaaaay), Culture Club (Mistake #3), Stevie Wonder (I Just Called to Say I Love You) Chris DeBurgh (The Lady in Red) e uma canção que assolou o Brasil em 1986, Yes, cujo cantor era um picareta brasileiro que fingia ser gringo, adotou o nome de Tim Moore e enrolou boa parte do Brasil; o Bia lembra dele bebendo caipirinha no camarim, antes de um show em Americana, enquanto resmungava: “Merda de cidade…”

A música de 20 anos passados interrompeu o Caruso que eu estava ouvindo. Não só por tocar mais alto, mas porque é um aviso de que estou ficando velho; lembro de quando essas músicas eram tocadas durante a programação normal, e não no que parece ser uma espécie de “Especial Para Caquéticos”. Essas notas musicais, boa parte das quais detestadas por mim já na época, me lembram também que quando cada geração chega à maturidade costuma usar a mídia para contar uma visão edulcorada de como os seus velhos tempos eram bons. Assim os anos 50 deram American Grafitti no início dos 70 e tudo o que se seguiu depois — Grease, Happy Days, e um revival completo nos anos 80. Era a visão tipicamente americana de um passado pretensamente dourado que o resto do mundo foi obrigado a engolir. Mais apropriadamente, era a saudade da classe média branca americana dos bons tempos de Eisenhower.

Antigamente demorava-se cerca de 15 anos (ou 3 gerações de consumidores) para que uma geração fosse entupida de lembranças cor-de-rosa, e muitas vezes falsas, de outra. Mas os órfãos dos anos 80 começaram cedo, porque ultimamente a juventude tem chegado chegado mais cedo ao poder. O primeiro sinal de recaída de que me lembro foi um filme com o John Cusack, Grosse Pointe Blank. Agora aqui e ali pipocam referências. Boa parte da revista Flashback, que conta com os textos brilhantes do Ina, é composta disso, de lembranças de uma década que, sabe Deus como, conseguiu definir uma identidade própria a partir de retalhos de décadas passadas.

Tudo isso me lembra quão ruins foram os anos 80.

Que ninguém me entenda mal. Não é que não goste deles. Tenho boas lembranças daqueles tempos, no fim das contas: foi nessa década que passei a adolescência e, como diz o Roger Ebert, a adolescência é o período mais miserável na vida de uma pessoa, embora depois nos lembremos dela com saudade. Com o tempo, as pessoas transformam experiências terríveis como andar a pé, fazer sacanagem na cama dos pais da namorada ou rodar a cidade atrás de mulher em boas lembranças, de um tempo que já passou.

Mas que os anos 80 foram uma droga, foram.

***

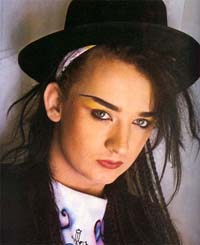

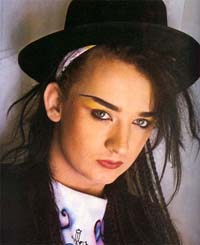

Há algo de muito errado na ordem cósmica quando os dois maiores ícones de uma geração são Madonna e Michael Jackson. Este a gente já sabe no que deu, mas não vamos ser injustos creditando sua degradação aos últimos tempos: ele nos avisou do que vinha pela frente. Nos anos 80 o sujeito usava uma jaqueta de couro vermelho e uma luvinha branca e brilhosa na mão, com o cabelo eternamente solto e molhado por uma tonelada de gel; algum ingênuo esperava que ele melhorasse?

Há algo de muito errado na ordem cósmica quando os dois maiores ícones de uma geração são Madonna e Michael Jackson. Este a gente já sabe no que deu, mas não vamos ser injustos creditando sua degradação aos últimos tempos: ele nos avisou do que vinha pela frente. Nos anos 80 o sujeito usava uma jaqueta de couro vermelho e uma luvinha branca e brilhosa na mão, com o cabelo eternamente solto e molhado por uma tonelada de gel; algum ingênuo esperava que ele melhorasse?

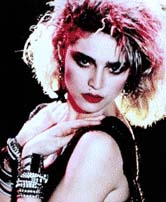

Quanto a Madonna, cada vez que vejo as roupas que ela usava fico com duas sensações: a de reconhecimento, de ter feito parte daquela era, e a certeza de que aqueles são os trapos que usaria uma mulher sexualmente reprimida que pirou o cabeção e resolveu nos dar a sua versão ensandecida de uma puta. Isso pode ter lá seu significado social e histórico; aquele crucifixo sexualizado pode até ser uma ofensa aos puritanos americanos. Mas além de dizer pouco a brasileiros que há séculos se despedem de suas virgindades encostados no muro da igreja, tudo aquilo era absolutamente brega. Era como se quatro estilistas cafonas acumulassem, sobre a lourinha da voz esganiçada, os seus conceitos lisérgicos de mau gosto.

Um consolo é que as roupas da Madonna podem ter sido imitadas pelas adolescentes de miolo mole nos EUA da época, como a gente costuma ver nos filmes, mas aqui no Brasil éramos mais comportados. Isso não quer dizer, no entanto, que tivéssemos bom gosto. Ah, não. Os anos 80 foram a década do rosa-choque e do verde-limão, provavelmente as cores mais medonhas já criadas — tanto que a Mãe Natureza, que tem lá sua carga de bizarrices, não ousou criá-las –, e que, como se sua própria feiúra não fosse suficiente, normalmente eram usadas ao mesmo tempo. Foram a época dos jeans verdes, de estampas berrantes que chamavam de new wave e que vilipendiavam a memória do finado Godard, das ombreiras, e mais tarde das saias balonê. Os anos 80 foram uma década de confusão e mau gosto.

Um consolo é que as roupas da Madonna podem ter sido imitadas pelas adolescentes de miolo mole nos EUA da época, como a gente costuma ver nos filmes, mas aqui no Brasil éramos mais comportados. Isso não quer dizer, no entanto, que tivéssemos bom gosto. Ah, não. Os anos 80 foram a década do rosa-choque e do verde-limão, provavelmente as cores mais medonhas já criadas — tanto que a Mãe Natureza, que tem lá sua carga de bizarrices, não ousou criá-las –, e que, como se sua própria feiúra não fosse suficiente, normalmente eram usadas ao mesmo tempo. Foram a época dos jeans verdes, de estampas berrantes que chamavam de new wave e que vilipendiavam a memória do finado Godard, das ombreiras, e mais tarde das saias balonê. Os anos 80 foram uma década de confusão e mau gosto.

Mas as coisas sempre podem piorar, e pioravam. Talvez nada disso fosse pior que os blazers com mangas dobradas copiados de Miami Vice, ou as barbas por fazer inspiradas no Mickey Rourke de “9 1/2 Semanas de Amor” (provavelmente a maior fraude erótica de todos os tempos). Como dizia uma antiga música de McCartney, no one left alive in 1985. Nos anos 80, era in ter cara de traficante cubano vagabundo da Jecolândia.

E os cabelos. Os cabelos. Mulheres com cortes que lembravam poodles epilépticos; homens com cabelos curtos mas compridos atrás, moda lançada a nós botocudos pelo Evandro Mesquita. As jubas piolhentas e embaraçadas dos hippies, em comparação, pareciam muito melhores; pelo menos exprimiam uma atitude. Não que aquele corte oitentista não tivesse nenhuma; o problema era saber qual.

Deus do céu, como é que alguém pode ter saudade daquilo?

***

Fãs dos anos 80 costumam lembrar de bandas como Smiths e U2 para mostrar que aquela, afinal, não foi a década perdida.

Fãs dos anos 80 costumam lembrar de bandas como Smiths e U2 para mostrar que aquela, afinal, não foi a década perdida.

Duas bandas.

Acho que consigo lembrar de mais: Poison, Mötley Crue, Menudo, A-ha, Mr. Mister, Dominó, Tremendo, Dr. Silvana, Olivia Newton-John, Toto.

Chega. Bastam esses para lembrar que foi preciso que o grunge aparecesse para que a música pop fosse resgatada de um longo e tenebroso inverno.

Mas o que se poderia esperar de uma década que começou com um maluco dando cinco tiros em John Lennon?

***

Os anos 70 foram a década em que surgiram cineastas como Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Os anos 80 foram a década de John Hughes.

(Deixa-se aqui de lado a estética publicitária no cinema patrocinada pelos irmãos Ridley e Tony Scott e outros; isso é terrível demais para ser abordado assim, sem aviso.)

Alguns dos maiores sucessos da época foram dirigidos ou escritos por Hughes. “A Garota de Rosa Shocking”, “Gatinhas e Gatões” e “Curtindo a Vida Adoidado” são alguns dos filmes aos quais a gente recorre quando quer lembrar do que foram aqueles anos miseráveis.

(The Breakfast Club, talvez o filme mais “cabeça” dessa fornada, tinha originalmente duas horas e meia de duração. O estúdio, achando que ia ser um fracasso, cortou 50 minutos. O resultado é o único filme do Hughes que poderia ser bom, mas que parece episódico demais; essa é a explicação que encontro para rever o filme e achá-lo ruim.)

Não é que eu não goste desses filmes. Todos eles têm a capacidade de me lembrar uma época que vivi e que já passou há muito tempo. Queira ou não, eu estava presente aos anos 80.

Não é que eu não goste desses filmes. Todos eles têm a capacidade de me lembrar uma época que vivi e que já passou há muito tempo. Queira ou não, eu estava presente aos anos 80.

Mas o fato de gostar de Some Kind of Wonderful, por exemplo, não faz com que ele se transforme miraculosamente em bom cinema. O melhor que se pode dizer desses filmes é que eles retratavam a juventude da época. Certo, e “Barrados no Baile” retrataria a juventude dos anos 90 nos mesmos termos. Além disso, é bom lembrar que “Sabrina”, “Júlia” e “Bianca” também retratam o amor. O problema é que “Sabrina” et al não são exatamente um soneto de Shakespeare, e juventude por juventude é melhor dar uma olhada no que Nicholas Ray andou fazendo 30 anos antes. Um antropólogo que tentasse compreender a juventude dos anos 90 a partir de “Barrados no Baile” concluiria que éramos todos todos estudantes lindos e ricos; se fizer o mesmo com os filmes de John Hughes vai ter a certeza de que éramos um bando de alienados fúteis com algum problema no juízo.

(E então lembro da diva dos anos 80: Molly Ringwald. A garota de rosa-choque. Diva adequadíssima à época: insípida, insossa, inodora. Nunca entendi por que investiram nela em vez de em delícias como Kelly Preston, cuja cena nua em “A Primeira Noite de Jonathan” é a única coisa que presta em um filme bobo. De qualquer forma, hoje ninguém ouve falar em Molly Ringwald. Tudo o que sei da ruiva é que mal começaram os anos 90 e a tonta cometeu duas grandes bobagens: dispensou os papéis principais de “Uma Linda Mulher” e de “Ghost”. As atrizes que fizeram esses filmes todo mundo sabe onde estão. Mas duvido que alguém saiba onde anda Molly Ringwald. Sumiu, coitada, como os anos 80 deveriam ter sumido.)

(E então lembro da diva dos anos 80: Molly Ringwald. A garota de rosa-choque. Diva adequadíssima à época: insípida, insossa, inodora. Nunca entendi por que investiram nela em vez de em delícias como Kelly Preston, cuja cena nua em “A Primeira Noite de Jonathan” é a única coisa que presta em um filme bobo. De qualquer forma, hoje ninguém ouve falar em Molly Ringwald. Tudo o que sei da ruiva é que mal começaram os anos 90 e a tonta cometeu duas grandes bobagens: dispensou os papéis principais de “Uma Linda Mulher” e de “Ghost”. As atrizes que fizeram esses filmes todo mundo sabe onde estão. Mas duvido que alguém saiba onde anda Molly Ringwald. Sumiu, coitada, como os anos 80 deveriam ter sumido.)

As pessoas podem até ter saudades dos anos 80. Acho que eu tenho, também. Mas isso deve ser uma versão degenerada da síndrome de Estocolmo. Talvez os anos 80 tenham sido tão ruins que as pessoas se acostumaram. Ou, o que é mais provável, do que as pessoas têm saudades é de um tempo em que eram melhores do que o que se tornaram. E nesse caso, não é dos anos 80 do que têm saudades. Elas têm saudades é de si mesmas.

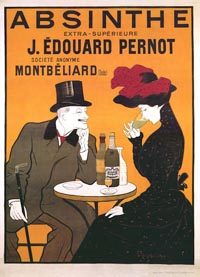

Este cartaz francês para uma marca de absinto, do início do século passado, é de uma crueldade absurda.

Este cartaz francês para uma marca de absinto, do início do século passado, é de uma crueldade absurda. Por alguma razão resolveram fazer um especial dos anos 80. Já ouvi New Edition (Is this the eeeend?), Berlin (Take my breath awaaaay), Culture Club (Mistake #3), Stevie Wonder (I Just Called to Say I Love You) Chris DeBurgh (The Lady in Red) e uma canção que assolou o Brasil em 1986, Yes, cujo cantor era um picareta brasileiro que fingia ser gringo, adotou o nome de Tim Moore e enrolou boa parte do Brasil; o Bia lembra dele bebendo caipirinha no camarim, antes de um show em Americana, enquanto resmungava: “Merda de cidade…”

Por alguma razão resolveram fazer um especial dos anos 80. Já ouvi New Edition (Is this the eeeend?), Berlin (Take my breath awaaaay), Culture Club (Mistake #3), Stevie Wonder (I Just Called to Say I Love You) Chris DeBurgh (The Lady in Red) e uma canção que assolou o Brasil em 1986, Yes, cujo cantor era um picareta brasileiro que fingia ser gringo, adotou o nome de Tim Moore e enrolou boa parte do Brasil; o Bia lembra dele bebendo caipirinha no camarim, antes de um show em Americana, enquanto resmungava: “Merda de cidade…” Há algo de muito errado na ordem cósmica quando os dois maiores ícones de uma geração são Madonna e Michael Jackson. Este a gente já sabe no que deu, mas não vamos ser injustos creditando sua degradação aos últimos tempos: ele nos avisou do que vinha pela frente. Nos anos 80 o sujeito usava uma jaqueta de couro vermelho e uma luvinha branca e brilhosa na mão, com o cabelo eternamente solto e molhado por uma tonelada de gel; algum ingênuo esperava que ele melhorasse?

Há algo de muito errado na ordem cósmica quando os dois maiores ícones de uma geração são Madonna e Michael Jackson. Este a gente já sabe no que deu, mas não vamos ser injustos creditando sua degradação aos últimos tempos: ele nos avisou do que vinha pela frente. Nos anos 80 o sujeito usava uma jaqueta de couro vermelho e uma luvinha branca e brilhosa na mão, com o cabelo eternamente solto e molhado por uma tonelada de gel; algum ingênuo esperava que ele melhorasse? Um consolo é que as roupas da Madonna podem ter sido imitadas pelas adolescentes de miolo mole nos EUA da época, como a gente costuma ver nos filmes, mas aqui no Brasil éramos mais comportados. Isso não quer dizer, no entanto, que tivéssemos bom gosto. Ah, não. Os anos 80 foram a década do rosa-choque e do verde-limão, provavelmente as cores mais medonhas já criadas — tanto que a Mãe Natureza, que tem lá sua carga de bizarrices, não ousou criá-las –, e que, como se sua própria feiúra não fosse suficiente, normalmente eram usadas ao mesmo tempo. Foram a época dos jeans verdes, de estampas berrantes que chamavam de new wave e que vilipendiavam a memória do finado Godard, das ombreiras, e mais tarde das saias balonê. Os anos 80 foram uma década de confusão e mau gosto.

Um consolo é que as roupas da Madonna podem ter sido imitadas pelas adolescentes de miolo mole nos EUA da época, como a gente costuma ver nos filmes, mas aqui no Brasil éramos mais comportados. Isso não quer dizer, no entanto, que tivéssemos bom gosto. Ah, não. Os anos 80 foram a década do rosa-choque e do verde-limão, provavelmente as cores mais medonhas já criadas — tanto que a Mãe Natureza, que tem lá sua carga de bizarrices, não ousou criá-las –, e que, como se sua própria feiúra não fosse suficiente, normalmente eram usadas ao mesmo tempo. Foram a época dos jeans verdes, de estampas berrantes que chamavam de new wave e que vilipendiavam a memória do finado Godard, das ombreiras, e mais tarde das saias balonê. Os anos 80 foram uma década de confusão e mau gosto. Fãs dos anos 80 costumam lembrar de bandas como Smiths e U2 para mostrar que aquela, afinal, não foi a década perdida.

Fãs dos anos 80 costumam lembrar de bandas como Smiths e U2 para mostrar que aquela, afinal, não foi a década perdida. Não é que eu não goste desses filmes. Todos eles têm a capacidade de me lembrar uma época que vivi e que já passou há muito tempo. Queira ou não, eu estava presente aos anos 80.

Não é que eu não goste desses filmes. Todos eles têm a capacidade de me lembrar uma época que vivi e que já passou há muito tempo. Queira ou não, eu estava presente aos anos 80. (E então lembro da diva dos anos 80: Molly Ringwald. A garota de rosa-choque. Diva adequadíssima à época: insípida, insossa, inodora. Nunca entendi por que investiram nela em vez de em delícias como Kelly Preston, cuja cena nua em “A Primeira Noite de Jonathan” é a única coisa que presta em um filme bobo. De qualquer forma, hoje ninguém ouve falar em Molly Ringwald. Tudo o que sei da ruiva é que mal começaram os anos 90 e a tonta cometeu duas grandes bobagens: dispensou os papéis principais de “Uma Linda Mulher” e de “Ghost”. As atrizes que fizeram esses filmes todo mundo sabe onde estão. Mas duvido que alguém saiba onde anda Molly Ringwald. Sumiu, coitada, como os anos 80 deveriam ter sumido.)

(E então lembro da diva dos anos 80: Molly Ringwald. A garota de rosa-choque. Diva adequadíssima à época: insípida, insossa, inodora. Nunca entendi por que investiram nela em vez de em delícias como Kelly Preston, cuja cena nua em “A Primeira Noite de Jonathan” é a única coisa que presta em um filme bobo. De qualquer forma, hoje ninguém ouve falar em Molly Ringwald. Tudo o que sei da ruiva é que mal começaram os anos 90 e a tonta cometeu duas grandes bobagens: dispensou os papéis principais de “Uma Linda Mulher” e de “Ghost”. As atrizes que fizeram esses filmes todo mundo sabe onde estão. Mas duvido que alguém saiba onde anda Molly Ringwald. Sumiu, coitada, como os anos 80 deveriam ter sumido.)