Um artigo falando de um livro recente sobre Elvis Presley me chamou a atenção porque o livro parece uma grande bobagem. A sua premissa é a seguinte:

Elvis became a rock-n-roll icon in 1958, but his service in the Army put his career on hold. Upon his return, he got sidelined back into the musical-movie business with less than awesome accolades. His music was still popular, (he was still considered “The King”,) but the move took him in a direction that castrated his creativity; and this kept him isolated from the true impact of the changes going on in popular music, i.e., the British invasion–headlined by the Beatles.

Há aí um erro factual: Elvis se tornou um ícone pop dois anos antes, com o lançamento de Heartbreak Hotel. Mas o problema é que a premissa do livro é incompleta, quase falsa. Não parece compreender os movimentos de Elvis, nem inseri-los em seu contexto. Por isso define os anos 60 como uma espécie de gap na carreira de Elvis, que aparentemente era boa antes e voltou a ser boa depois. E isso não é verdade.

Há aí um erro factual: Elvis se tornou um ícone pop dois anos antes, com o lançamento de Heartbreak Hotel. Mas o problema é que a premissa do livro é incompleta, quase falsa. Não parece compreender os movimentos de Elvis, nem inseri-los em seu contexto. Por isso define os anos 60 como uma espécie de gap na carreira de Elvis, que aparentemente era boa antes e voltou a ser boa depois. E isso não é verdade.

Ao contrário de outros nomes do rock, cujas ações muitas vezes criaram modelos a serem seguidos pelos que viriam depois, Elvis só pode ser entendido em seu próprio tempo. É um equívoco tentar julgá-lo pelos padrões que a cultura pop estabeleceu nos anos 60 e que, com mudanças aqui e ali, continuam válidos até hoje. A explosão de criatividade e experiências musicais que caracterizaram a música pop nos anos 60 em todo mundo — a Tropicália, por exemplo, não faria sentido em outros tempos, e não seria possível sem Chuck Berry ou o próprio Elvis 10 anos antes — mudaram o papel do artista dentro da indústria musical. Deram autonomia criativa aos músicos e estabeleceram o padrão a ser seguido: o de Bob Dylan e Lennon/McCartney, artistas autônomos, compositores e intérpretes, sempre com algum tipo de posicionamento político em relação ao mundo, e desempenhando melhor ou pior o papel de catalisadores das aspirações de uma geração.

Mas Elvis é de uma geração anterior. Era basicamente um tabaréu do Tennessee, um caipira cujas referências estavam no que havia de mais conservador na sociedade americana.

Mas Elvis é de uma geração anterior. Era basicamente um tabaréu do Tennessee, um caipira cujas referências estavam no que havia de mais conservador na sociedade americana.

A partir do momento em que se leva isso em consideração, é fácil perceber que suas ações faziam todo o sentido e sua carreira, afinal, foi razoavelmente bem administrada. Tudo o que ele fez depois que estourou como ídolo adolescente — servir o Exército, migrar para o cinema, voltar à música como uma espécie de mela-calcinhas para velhotas dispostas a assistir aos shows em Las Vegas — foi parte de uma estratégia simples, consciente e, dentro dos seus horizontes limitados, sensata de posicionamento comercial.

Nos anos 50 a adolescência ainda estava sendo inventada. E do ponto de vista comercial fazia todo o sentido para Elvis se posicionar como um bom moço de família, um all-american boy com um verniz muito fino de rebeldia, o suficiente apenas para realçar o sabor. Artistas populares costumavam — ainda costumam — vir com prazo de validade; e mais que isso, em 1959 todos viam o rock and roll definhar aceleradamente. Segundo as regras do showbiz, essas mudanças em sua imagem ampliariam seu alcance e o fariam alcançar novos públicos. Principalmente, evitariam que se tornasse mais um entre tantos ídolos adolescentes que apareciam e sumiam na semana seguinte. Elvis queria a permanência. E sem os compromissos estéticos que a geração seguinte assumiria, esse era o caminho natural. Ele certamente nunca teve nenhuma aspiração a ser um John Lennon ou um Jim Morrison: seu modelo certamente estava mais para Bing Crosby — e, se não me engano, Mario Lanza era um dos seus ídolos. Em um tempo em que ele, o maior nome da música jovem, se apresentava em tablados de feiras agropecuárias estaduais, disputando espaço com a melhor torta de maçã ou a maior abóbora ou o porco mais gordo, buscar estabilidade no establishment da indústria de entretenimento americana era algo lógico. Por isso, de volta aos Estados Unidos, Elvis redefiniu prioridades e investiu em sua carreira cinematográfica.

Se o livro realmente se refere a esse momento como um ponto baixo, simplesmente não entende sua carreira nem a construção do seu mito. Porque foi no cinema que Elvis solidificou todas as condições para ser um ícone americano, acima de quaisquer considerações artísticas ou musicais.

Se o livro realmente se refere a esse momento como um ponto baixo, simplesmente não entende sua carreira nem a construção do seu mito. Porque foi no cinema que Elvis solidificou todas as condições para ser um ícone americano, acima de quaisquer considerações artísticas ou musicais.

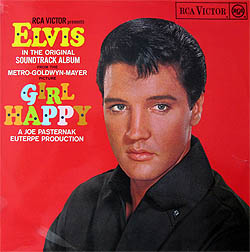

Entre 1956 e 1969 Elvis Presley estrelou 31 filmes, e durante os anos 60 foi o ator mais bem pago de Hollywood. Eram dois, três filmes por ano. Do ponto de vista artístico ele tem pelo menos um ponto em comum com Pasolini: seus filmes em preto e branco, como King Creole e Love Me Tender, são os únicos que prestam. Se nenhum deles era exatamente um clássico, eram ao menos cinema. Utilizavam de maneira apropriada a imagem de Elvis e construíam uma narrativa a partir daí.

O que se seguiu era muito pior. Elvis era um ator abaixo do medíocre, e seus filmes — com algumas poucas exceções, como Flaming Star, dirigido por Don Siegel — estavam no seu nível. Eram simples e esquemáticos, servindo apenas como veículos para sua imagem já domesticada. Iam longe os tempo de The Pelvis: em cada filme ele usualmente cantava duas ou três músicas horrorosas, enquanto se via às voltas com moças do século retrasado (sempre brancas e preferencialmente louras, mesmo nos seus filmes no Havaí) e se distanciava cada vez mais da cultura que tinha ajudado a criar.

Essa distância está clara em um filme de 1967, Easy Come, Easy Go, onde Elvis se depara com um grupo de hipsters praticando ioga e debocha deles. É irônico, porque tudo aquilo, em parte, é cria sua, e deriva do seu papel na consolidação de uma nova cultura, na ponte entre a música branca e a negra que ele criou. No entanto Elvis foi um pai desnaturado: isso nunca lhe interessou, essa geração não lhe dizia nada. Elvis mirou no público que considerava mais lucrativo e sólido: o americano médio do interior, o tabaréu reacionário do corn belt. Daí tantos filmes em que ele é um caipira, ou soldado, ou qualquer coisa que apele a esse segmento. De certa forma, era a coisa mais honesta que ele podia fazer.

Em 1968/1969, no entanto, ele abandonou o cinema e voltou à música. Não foi à toa. Sua carreira no cinema estava desgastada, ele já não tinha o mesmo apelo de público. Elvis tinha envelhecido; o mundo tinha corrido muito mais rápido do que ele era capaz. Por isso o especial de TV Elvis, mais conhecido como ‘68 Comeback Special.

É engraçado que críticos se refiram ao programa dizendo que “aqui ele volta às raízes”, “aqui ele volta a tocar com Scotty Moore”, quando nada disso importa. O especial não é uma volta nostálgica ao passado: ao contrário, nesse programa um Elvis completamente vestido de branco, com direito a sapato tipo Jacinto Figueira Júnior e jaquetão tipo José Sarney (iam longe os tempos do paletó de lamê dourado) aponta para o futuro. É ao cantar If I Can Dream, com toda a canastrice de um crooner da mais reles banda de baile, que Elvis redefine sua carreira e se reposiciona como cantor, brigando por público não com os Doors ou Jimi Hendrix, mas com Frank Sinatra, Paul Anka e Neil Sedaka. O especial representou para Elvis o que o Festival de San Remo representou para Roberto Carlos: a guinada na carreira rumo ao romantismo mais deslavado. E aquela foi, também, a última vez que ele tocou com Scotty.

É engraçado que críticos se refiram ao programa dizendo que “aqui ele volta às raízes”, “aqui ele volta a tocar com Scotty Moore”, quando nada disso importa. O especial não é uma volta nostálgica ao passado: ao contrário, nesse programa um Elvis completamente vestido de branco, com direito a sapato tipo Jacinto Figueira Júnior e jaquetão tipo José Sarney (iam longe os tempos do paletó de lamê dourado) aponta para o futuro. É ao cantar If I Can Dream, com toda a canastrice de um crooner da mais reles banda de baile, que Elvis redefine sua carreira e se reposiciona como cantor, brigando por público não com os Doors ou Jimi Hendrix, mas com Frank Sinatra, Paul Anka e Neil Sedaka. O especial representou para Elvis o que o Festival de San Remo representou para Roberto Carlos: a guinada na carreira rumo ao romantismo mais deslavado. E aquela foi, também, a última vez que ele tocou com Scotty.

Fãs de Elvis apontam para o fato de ele ter conseguido se reinventar ali. Estão certos, mas esquecem um detalhe: em sua reinvenção, Elvis abandonou qualquer aspiração a alguma importância musical real. Paradoxalmente, agiu com uma humildade impressionante, porque àquela altura, já um ícone da cultura pop americana, ele poderia insistir em voltar ao caminho que o consagrou, se contentando, como Chuck Berry, Jerry Lee ou Little Richard, em reprisar seus sucessos nos palcos e ganhar a vida dessa forma (eu, pelo menos, não consideraria justo esperar outra alternativa: que Elvis, em uma das épocas mais criativas da música popular em toda a história, tentasse ir além no rock and roll). Mas ele era um matuto do interior, não entendia e não queria entender essa história de contracultura. Seu coração apontava para Nixon e para as platéias patéticas de Las Vegas. E, do seu ponto de vista, ele estava certo.

Estou usando o espaço do comentário para fazer uma pergunta:

Qual sua opinião sobre a hidrelétrica de belo monte?

Como vê a manifestação de atores da Globo contra a obra?

Abraço.

Tarik Tarilonte

Não acompanho de perto, não. Mas a princípio não acho tão ruim quanto dizem por aí. 640 km2 alagados não me parece o fim do mundo. Quanto ao vídeo dos globais, ele é meio esquisito, né? No mínimo estranho.

Rafael:

Você entende muito de Beatles, mas de Elvis… entendeu muito também. Parabéns!

Rafael:

Deixe-me lembrar algo para realçar sua magistral análise da carreira do Elvis.

Não fosse o cinema ele seria praticamente desconhecido no Brasil, e, acho, que na maior parte do mundo uma vez que o Coronel, por ser imigrante ilegal, não o deixava excursionar pelo exterior com medo dele (o Coronel) não poder voltar aos Estados Unidos.

Sobre Flaming Star você tem toda razão, o filme é bom e o Elvis está irreconhecível como ator; nunca o vi tão bem. O Dom Siegel é realmente um craque. Fez de Elvis e Clint Eastwood atores assistiveis.