Aí por 1977, 1978, havia três pilotos de helicóptero portugueses em Aracaju, funcionários de uma firma, a Votec, que prestava serviços para a Petrobrás (na época ainda com acento).

Um deles se chamava Marques. Outro era filho de um general que havia sido chefe do PID, o grupo de gente mais legal que Salazar conseguiu juntar, caído em desgraça após a Revolução do Cravos.

Ambos eram pilotos excepcionais, mas aí terminavam suas semelhanças.

O filho do general era um homem fechado, alto, louro, esguio; era bom a ponto de fazer “stall de badalo”. O avião, em um movimento pendular, sobe na vertical e desliga o motor; flutua por alguns segundos e cai. Embica para baixo e o piloto só então retoma o controle. O movimento é esse, o de um pêndulo, e é dessa semelhança que ele tira seu nome.

Em um avião não é uma acrobacia fácil de fazer, mas é relativamente comum; em helicóptero é praticamente suicídio. E esse piloto fazia isso uma ou duas vezes por mês. Em baixa altitude, o que é mais suicida ainda.

Marques tinha uma personalidade diferente da do filho do general. Era moreno, baixinho e falastrão. Era tão bom piloto quanto o outro; costumava ir do aeroclube de Aracaju para as plataformas “esquiando” as ondas, ou seja: voando muito baixo, acompanhando o sobe e desce das ondas, sem no entanto deixar que os patins do helicóptero as tocassem.

Também em 1977, 1978, havia um menino que ia ao aeroclube vender pirulitos. Era deficiente mental, mas isso não o impedia de levar sua tábua de pirulito toda tarde aos pilotos. Esses meninos logo se tornam pequenas personalidades locais, e isso ajuda nas vendas.

Um dia Marques o chamou.

Pegou o menino e o amarrou no patim do helicóptero. Levantou vôo, o menino amarrado ao patim, e passou alguns minutos fazendo as acrobacias de sempre. O menino, quando finalmente desceu e foi solto, foi embora correndo e gritando, com uma expressão de pânico tão absoluto que quem viu até hoje não esquece. Ele nunca mais voltou ao aeroclube e ninguém voltou a ter notícias dele.

Por isso Marques foi denunciado à Polícia Federal. Não teve problemas em assumir o que fez porque não via mal nenhum naquilo. Era apenas uma brincadeira, era assim que ele via aquilo. A empresa foi obrigada a tirá-lo de Aracaju.

O filho do general era um homem mais sério. Não era de falar muito sobre o seu passado. Mas quando passava a confiar em alguém podia explicar o comportamento de Marques.

Ambos eram veteranos das guerras coloniais portuguesas. Haviam servido em Angola.

Às vezes, quando sobrevoavam uma aldeia, recebiam um comunicado do quartel-general. Havia a suspeita de que aquela aldeia abrigava guerrilheiros, e eles recebiam ordem de atacar.

Os helicópteros portugueses eram equipados com metralhadoras Boffors, suecas. Disparavam 3 mil tiros em um minuto. Seu efeito era o de uma varredura no chão. 15 minutos de tiroteio e não sobrava absolutamente nada do alvo. Eram tão eficientes em sua função que foram proibidas pela Convenção de Genebra.

O trabalho macabro dos pilotos não terminava aí, no entanto. Terminado o bombardeio, os pilotos eram obrigados a descer e inspecionar o que havia sobrado da aldeia. Nunca sobrava nada. A não ser que se conte escombros fumegantes e cadáveres estraçalhados como sobras.

De cabeça baixa, lágrimas escorrendo pelo rosto, o filho do general admitia: não foram uma nem duas vezes. Foram várias. E em todas o procedimento era o mesmo: devastar as aldeias, pousar e checar o destroços.

Marques, por sua vez, tinha orgulho do que tinha feito. Era a sua forma de aceitar as atrocidades que tinha cometido, ou sido obrigado a cometer.

Enquanto isso, eram obrigados a ver os navios soviéticos aportarem e descarregar armas para os guerrilheiros abertamente, sem poder fazer nada. Porque uma coisa é atirar em minombuanas de um país insignificante, outra é atacar um navio da segunda maior potência do mundo. Para Angola, pelo menos, aquele era um mundo mais equilibrado. Portugal acabou saindo do país, rabo entre as pernas, mas deixou para trás milhares de mortos em um país destroçado, e levou consigo homens com sérios traumas de guerra.

No dia da libertação de Luanda Angola bateu seu recorde de atropelamentos, porque grande parte dos guerrilheiros jamais tinha visto um automóvel em sua vida.

A mesma Revolução dos Cravos que fez os funcionários do Ritz coletivizado contarem aos “doutoires turistas” que sonhavam com a volta dos antigos donos, para acabar com a bagunça em que o hotel havia se transformado, obrigou esses homens destruídos a procurar novos meios de vida. E eles às vezes, no meio da labuta, brincavam com meninos amarrados ao patim do helicóptero.

O filho do general morreria alguns anos mais tarde, no Paraná: levantou vôo contra o sol e não viu o cabo de alta tensão à sua frente.

No lugar que para mim é uma espécie de paraíso abandonado há muito tempo, o que quer dizer cheio de poeira e caoticamente desarrumado: um sebo.

No lugar que para mim é uma espécie de paraíso abandonado há muito tempo, o que quer dizer cheio de poeira e caoticamente desarrumado: um sebo. A morte de Christopher Reeve me deixa triste, de uma maneira que a morte de outros atores que admiro não deixaram.

A morte de Christopher Reeve me deixa triste, de uma maneira que a morte de outros atores que admiro não deixaram. O comentário do Sérgio sobre o

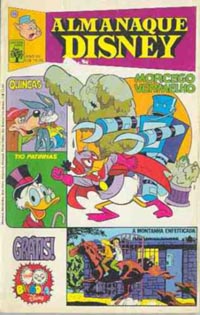

O comentário do Sérgio sobre o  Ainda lembro do dia em que comprei o meu primeiro Almanaque Disney. Foi em agosto de 1977.

Ainda lembro do dia em que comprei o meu primeiro Almanaque Disney. Foi em agosto de 1977. Um artigo na revista Nossa História de maio, sobre as revistas “pornográficas” no Rio do começo do século passado, talvez indique que eu não estava tão desprovido de senso. Ele mostra que na primeira década do século passado revistas que misturavam humor e fotografias de mulheres nuas eram relativamente comuns no Rio, e vendidas abertamente em bancas de revistas. Tão abertamente — e é esse o ponto realmente importante — que causou o descontentamento de setores católicos.

Um artigo na revista Nossa História de maio, sobre as revistas “pornográficas” no Rio do começo do século passado, talvez indique que eu não estava tão desprovido de senso. Ele mostra que na primeira década do século passado revistas que misturavam humor e fotografias de mulheres nuas eram relativamente comuns no Rio, e vendidas abertamente em bancas de revistas. Tão abertamente — e é esse o ponto realmente importante — que causou o descontentamento de setores católicos.