Um comentário de um sujeito que se diz chamar Zé a este post me deixou com uma pulga atrás da orelha. O comentário:

A primeira tv na minha casa chegou em 1974. Eu não tinha muito acesso a séries de TV, por então lia. Li de tudo: Júlio Verne, Mark Twain, Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson, Alexandre Dumas, etc… O que vocês falam quanto a reação dos filhos em relação aos seriados e filmes, eu enfrento com os meus em relação aos livros. Há algum tempo encontrei a Ilha do Tesouro e entreguei para que eles lessem, lembrando de como devorei o livro. Nem ligaram. Se não tem super-poderes, magia ou algum outro “efeito especial”, a gurizada nem toma conhecimento

Tendo a concordar com o Zé. Quando era criança, li boa parte daqueles livros para crianças que se tornaram clássicos: Stevenson, Verne, Dumas, Salgari. Mas eu fui criança nos anos 70, quando a TV, em Salvador com seus dois canais apenas, ainda não era tão onipresente quanto agora. Por causa dos livros e por causa da TV, meus referenciais estavam no oeste americano, na África ou no Mar das Caraíbas, mesmo na Europa medieval. Eu e a minha geração crescemos em um momento curioso, em que o século XIX e XVIII ainda eram extremamente presentes no imaginário das pessoas mas já se esgotavam como referenciais para os que viram depois. A produção cinematográfica que chegava à TV tinha 20, 40 anos de idade; a II Guerra Mundial ainda era tema importante no cinema e na teledramaturgia. Cresci vendo seriados como Zorro, lendo livros de piratas ou assistindo a Tarzan. Provavelmente, a minha foi a última geração que não se incomodava quando um filme era em preto e branco.

Tendo a concordar com o Zé. Quando era criança, li boa parte daqueles livros para crianças que se tornaram clássicos: Stevenson, Verne, Dumas, Salgari. Mas eu fui criança nos anos 70, quando a TV, em Salvador com seus dois canais apenas, ainda não era tão onipresente quanto agora. Por causa dos livros e por causa da TV, meus referenciais estavam no oeste americano, na África ou no Mar das Caraíbas, mesmo na Europa medieval. Eu e a minha geração crescemos em um momento curioso, em que o século XIX e XVIII ainda eram extremamente presentes no imaginário das pessoas mas já se esgotavam como referenciais para os que viram depois. A produção cinematográfica que chegava à TV tinha 20, 40 anos de idade; a II Guerra Mundial ainda era tema importante no cinema e na teledramaturgia. Cresci vendo seriados como Zorro, lendo livros de piratas ou assistindo a Tarzan. Provavelmente, a minha foi a última geração que não se incomodava quando um filme era em preto e branco.

Essa análise saudosista, no entanto, não é totalmente correta. Porque nos anos 70 havia também uma infinidade de seriados, filmes, revistas que dialogavam com o futuro em vez do passado: Space Ghost, “Os Invasores”, “Perdidos no Espaço”, “Terra de Gigantes” — a lista é grande demais para continuar. A conquista do espaço era algo recente para nós. Ainda estávamos em plena Guerra Fria e o espaço era um dos elementos da propaganda americana, a única a que tínhamos acesso em um país sob ditadura. Esses elementos que agora parecem onipresentes já estavam lá (e gente como o ex-blogueiro Hermenauta certamente era mais afetada por eles do que eu, por exemplo).

O verdadeiro problema no argumento do Zé e de todos nós que o repetimos é que ele esquece um fator básico: o de que os tempos mudam.

Não é difícil imaginar uma criança londrina dos anos 1910 lendo uma história de Kipling e imaginando tudo aquilo como algo inatingível, matéria pura de sonho — em St. Albans devia ser difícil encontrar um Shere Khan, certamente. O mais próximo disso deviam ser os circos que eventualmente passavam por ali. É por isso que “A Ilha do Tesouro”, com seus piratas, com seus papagaios tarameleando “peças de oito!”, era algo tão distante de uma criança no século XIX quanto Júpiter de uma criança do século XXI.

Essencialmente, o que atraía crianças no livro de Stevenson era o mesmo que as atrai hoje em, digamos, Harry Potter ou em Watchmen: o novo, o distante, o diferente, o improvável. As crianças não mudaram nessas poucas décadas — para falar a verdade a humanidade não mudou em dois mil anos; o que mudou foi o universo de informações a que elas estão expostas.

O século XX encolheu o mundo de uma maneira que não teve precedentes e que provavelmente nunca mais será repetida novamente — e muita gente afirma que estamos vivendo agora o momento final de um processo de convergência global que teve início há uns dois mil anos. No final do século XIX Edgar Rice Burroughs podia contar uma fábula meio kiplingiana sobre um menino criado por macacos, e isso era novo, diferente. Era algo totalmente estranho ao ambiente em que seus leitores viviam — boa parte dos quais jamais viu um gorila em toda a sua vida. Eles podiam imaginar uma África misteriosa repleta de aventuras, um lugar onírico com perigos e prazeres inimagináveis e obviamente sem mosquitos; hoje, o mais provável é que ao pensar nela imaginem um lugar onde genocídios acontecem a três por quatro, e de onde, de vez em quando, sai um vírus mortal.

O século XX encolheu o mundo de uma maneira que não teve precedentes e que provavelmente nunca mais será repetida novamente — e muita gente afirma que estamos vivendo agora o momento final de um processo de convergência global que teve início há uns dois mil anos. No final do século XIX Edgar Rice Burroughs podia contar uma fábula meio kiplingiana sobre um menino criado por macacos, e isso era novo, diferente. Era algo totalmente estranho ao ambiente em que seus leitores viviam — boa parte dos quais jamais viu um gorila em toda a sua vida. Eles podiam imaginar uma África misteriosa repleta de aventuras, um lugar onírico com perigos e prazeres inimagináveis e obviamente sem mosquitos; hoje, o mais provável é que ao pensar nela imaginem um lugar onde genocídios acontecem a três por quatro, e de onde, de vez em quando, sai um vírus mortal.

Mas para crianças e adolescentes, a essência das coisas não mudou. Os arquétipos são os mesmos: ideais de heroísmo e coragem, de romance e amizade em ambientes inalcançáveis para o comum dos mortais. A diferença é que esses ideais hoje são realizados em outros cenários, utilizando outras ferramentas. É um processo acelerado, e talvez definido, pelo fato de que o cinema e seu derivado, a TV, se transformaram no principal meio de criação de dramaturgia. Mais que isso, conseguem transformar em imagens cada vez mais verossímeis aquilo que conseguíamos apenas imaginar, e geralmente de forma imperfeita. Depois de um século em que parece que não restaram muitos desafios para vencer, nos quais ser o primeiro é cada vez mais difícil, a realidade parece ter menos apelo. Até porque a imaginação pode parecer ser mais real do que a realidade, e o cinema e o CGI são um indício disso. Se antigamente podíamos assistir a um filme de Tarzan e não ligar para as imperfeições técnicas ou para as incongruências geográficas — Em “Tarzan e a Fonte Mágica”, por exemplo, Chita bebe água de uma fonte da juventude e de chimpanzé se torna um macaquinho sul-americano, com rabo e tudo —, a exposição constante a 100 anos de produção audiovisual nos tornou mais exigentes do ponto de vista formal.

Ao longo do século passado o cinema explorou ao máximo a herança dos milhares de anos anteriores. Não é à toa que existe um filme impagável chamado “Robin Hood e os Piratas”, em que se misturam duas tradições veneráveis, mas historicamente incompatíveis, desses tempos idos. Um século de excesso de exposição à informação fez a sua parte no esgotamento desse manancial de possibilidades dramáticas.

A África Negra e os Mares do Sul se tornaram acessíveis através do cinema; mesmo quando recriados em estúdio — e eu recomendaria a qualquer um assistir aos filmes de Tarzan com Johnny Weissmüller e Lex Barker — eram algo totalmente diferente do que se tinha à sua volta. E embora qualquer psicanalista possa adiantar que uma coisa é a expectativa que você tem diante de uma nova experiência e outra, totalmente diferente, é a realidade dessa experiência, para as pessoas boquiabertas num cinema isso importa pouco ou nada. Por isso, por essa banalização de experiências não vividas, a maior parte das pessoas hoje não vêm nenhum apelo em contos que há 100 anos faziam a imaginação de crianças e adolescentes. Ficamos mais exigentes, não nos contentamos mais com o chitão de temas seculares. Nossa imaginação precisa de mais para ser estimulada; precisa cada vez mais da pirotecnia que apenas o CGI pode oferecer, precisa do impossível.

A África Negra e os Mares do Sul se tornaram acessíveis através do cinema; mesmo quando recriados em estúdio — e eu recomendaria a qualquer um assistir aos filmes de Tarzan com Johnny Weissmüller e Lex Barker — eram algo totalmente diferente do que se tinha à sua volta. E embora qualquer psicanalista possa adiantar que uma coisa é a expectativa que você tem diante de uma nova experiência e outra, totalmente diferente, é a realidade dessa experiência, para as pessoas boquiabertas num cinema isso importa pouco ou nada. Por isso, por essa banalização de experiências não vividas, a maior parte das pessoas hoje não vêm nenhum apelo em contos que há 100 anos faziam a imaginação de crianças e adolescentes. Ficamos mais exigentes, não nos contentamos mais com o chitão de temas seculares. Nossa imaginação precisa de mais para ser estimulada; precisa cada vez mais da pirotecnia que apenas o CGI pode oferecer, precisa do impossível.

Ou melhor: o que era impossível antigamente deixou de parecer impossível. O mais engraçado em tudo isso é que embora esses referenciais tenham se esgotado no imaginário das pessoas, isso não quer dizer que ficaram mais acessíveis. As pessoas continuam distantes dos Mares do Sul de Stevenson, e a jângal kiplingiana é tão inacessível para um garoto de Cabrobó — e para praticamente todo mundo — como um planeta em Andrômeda. O que mudou foi o espaço que eles ocupam nas mentes das pessoas. É como se passássemos direto da quinta para a sétima série, sem ter aprendido o que precisávamos da sexta. Ou seja: eu posso não ter vivido uma aventura com Balu e Baguera, mas sinto que tudo isso me é familiar, até comum. Resta o que agora parece verdadeiramente impossível: a magia, as viagens no tempo, a troca de dimensões, as explosões monumentais e a destruição cotidiana do mundo.

Mas que isso não pareça uma apologia desses tempos modernos. Porque não é. Eu consigo pensar em um roteiro de filme melhor, por exemplo, que “Piratas do Caribe”.

Início do século XVIII. O filme teria como personagem Anne Cormac, irlandesa que emigra para a Carolina do Sul. Conhece um pirata americano, James Bonny, e foge com ele. Bonny vira dedo-duro de piratas para o governador de Nassau, e uma Anne desiludida passa seus dias bebendo e se divertindo nas tavernas com outros piratas. Conhece outro pirata, John Rackham, e então temos nossas cenas ardentes de amor. O marido, revoltado com os chifres, denuncia-os e o governador os prende. Anne Bonny e John Rackham fogem, roubam uma corveta, juntam uma tripulação e se lançam ao maravilhoso mundo do saque e da pilhagem. Em pouco tempo Rackham e Anne Bonny se tornam conhecidos no mundo inteiro como piratas perigosos.

Enquanto isso, outra personagem é introduzida, a principal: Mary Read. Em alguns minutos ficamos sabendo que ela é uma inglesa criada como menino pela mãe. No momento em que ela nos é apresentada mudou o nome para Mark Read, e está lutando ao lado dos ingleses na guerra contra a França. Se apaixona por um soldado e se torna Mary novamente. Ele morre pouco depois e ela volta a ser Mark. A caminho do Caribe, seu barco é atacado pelos piratas liderados por John Rackham e Anne Bonny. Mas Read se empolga e se torna pirata também. Anne Bonny se apaixona por Mark Read, sem saber que ele é ela. Dentro de um triângulo indesejável, ela acaba tendo que revelar seu segredo aos dois piratas. Para complicar as coisas e adicionar mais tempero ao nosso filme, ela se apaixona por outro marujo. Esse marujo, ainda jovem, é desafiado a um duelo por outro pirata depois de uma briga. Sabendo que o marujo vai para a morte certa, Mary Read desafia o pirata para outro duelo antes. Na hora fatídica, Mary mostra os peitos para o pirata, que se assusta e vacila: acaba morto — e o outro marujo não precisa mais duelar com ele. Com o segredo revelado diante de todos, Mary Read e Anne Bonny se tornam as mulheres mais famosas da história da pirataria.

Enquanto isso, outra personagem é introduzida, a principal: Mary Read. Em alguns minutos ficamos sabendo que ela é uma inglesa criada como menino pela mãe. No momento em que ela nos é apresentada mudou o nome para Mark Read, e está lutando ao lado dos ingleses na guerra contra a França. Se apaixona por um soldado e se torna Mary novamente. Ele morre pouco depois e ela volta a ser Mark. A caminho do Caribe, seu barco é atacado pelos piratas liderados por John Rackham e Anne Bonny. Mas Read se empolga e se torna pirata também. Anne Bonny se apaixona por Mark Read, sem saber que ele é ela. Dentro de um triângulo indesejável, ela acaba tendo que revelar seu segredo aos dois piratas. Para complicar as coisas e adicionar mais tempero ao nosso filme, ela se apaixona por outro marujo. Esse marujo, ainda jovem, é desafiado a um duelo por outro pirata depois de uma briga. Sabendo que o marujo vai para a morte certa, Mary Read desafia o pirata para outro duelo antes. Na hora fatídica, Mary mostra os peitos para o pirata, que se assusta e vacila: acaba morto — e o outro marujo não precisa mais duelar com ele. Com o segredo revelado diante de todos, Mary Read e Anne Bonny se tornam as mulheres mais famosas da história da pirataria.

Daria um bom filme? Provavelmente. O mais interessante é que tudo isso é verdade. Rackham, Bonny e Read são piratas famosos — não tanto quanto Henry Morgan ou Barba Negra, ou ainda o Duguay-Trouin que invadiu o Rio de Janeiro, mas ainda assim famosos. Era dessa realidade que a dramaturgia infanto-juvenil bebia — uma realidade muitas vezes mais rica que a ficção. E a riqueza de histórias que se encontram nesses livros ultrapassados — eu posso citar alguns que tiraram elementos dessa história, como “Capitão Tormenta” e “Os Três Mosqueteiros” — ainda não conseguiu ser superada pelos novos queridinhos da criançada.

Se bem que no fundo isso seja apenas uma confissão de velhice. E ninguém precisa disso, porque já estamos velhos o bastante, e o tempo passou e, o que é pior, a gente viu.

Uma parte importante dessa fixação vem, claro, da longa história de um império em que o sol nunca se punha, como eles gostavam de dizer. Os domínios ingleses abrangiam os cinco continentes, e eles podem se orgulhar até mesmo de terem sido pioneiros na exploração da Antártida e do Ártico. Além disso, durante séculos tiveram a mais importante marinha do mundo. É fascinante a história de como começaram como piratas e acabaram usurpando de Portugal, da Espanha e dos Países Baixos o posto de donos do mundo.

Uma parte importante dessa fixação vem, claro, da longa história de um império em que o sol nunca se punha, como eles gostavam de dizer. Os domínios ingleses abrangiam os cinco continentes, e eles podem se orgulhar até mesmo de terem sido pioneiros na exploração da Antártida e do Ártico. Além disso, durante séculos tiveram a mais importante marinha do mundo. É fascinante a história de como começaram como piratas e acabaram usurpando de Portugal, da Espanha e dos Países Baixos o posto de donos do mundo. Acho que ela pode ser encontrada nas ruas de Paris. Em boa parte delas encontram-se placas indicando que ali tombou um combatente da liberdade — em esquinas, pontes, marquises, sempre se pode achar um lembrete de que naquele local, durante a II Guerra, nazistas e colaboracionistas mataram um membro da Resistência Francesa. Muitas vezes a vítima sequer tem um nome, não passa de uma lembrança, quase um diz-que-diz. Mas a sua memória tem que ser lembrada, heróis anônimos também criam uma lenda, e por isso a Resistência Francesa alcançou, no imaginário mundial, uma importância muito maior do que a que realmente teve.

Acho que ela pode ser encontrada nas ruas de Paris. Em boa parte delas encontram-se placas indicando que ali tombou um combatente da liberdade — em esquinas, pontes, marquises, sempre se pode achar um lembrete de que naquele local, durante a II Guerra, nazistas e colaboracionistas mataram um membro da Resistência Francesa. Muitas vezes a vítima sequer tem um nome, não passa de uma lembrança, quase um diz-que-diz. Mas a sua memória tem que ser lembrada, heróis anônimos também criam uma lenda, e por isso a Resistência Francesa alcançou, no imaginário mundial, uma importância muito maior do que a que realmente teve. O curioso é que Inglaterra tampouco poderia se orgulhar de ter vencido a guerra, objetivamente. É provável que o maior erro de Hitler tenha sido não tentar invadir a Grã Bretanha quando teve chance, preferindo invadir a União Soviética e entrando de cabeça no erro estratégico que é lutar uma guerra em dois fronts. Em 1941, a Inglaterra já estava de joelhos diante da máquina de guerra nazista. Não fosse o erro de Hitler, além do apoio posterior de Stálin e Roosevelt , o Reino Unido teria caído.

O curioso é que Inglaterra tampouco poderia se orgulhar de ter vencido a guerra, objetivamente. É provável que o maior erro de Hitler tenha sido não tentar invadir a Grã Bretanha quando teve chance, preferindo invadir a União Soviética e entrando de cabeça no erro estratégico que é lutar uma guerra em dois fronts. Em 1941, a Inglaterra já estava de joelhos diante da máquina de guerra nazista. Não fosse o erro de Hitler, além do apoio posterior de Stálin e Roosevelt , o Reino Unido teria caído. Os franceses não passaram por essa experiência. Daí a insistência em glorificar a Resistência e os maquis que morreram combatendo Hitler. São o último fiapo de dignidade naquela guerra a que a França pode se agarrar, e por isso espalham placas por toda a cidade como uma tentativa de lembrar a todos que afinal a II Guerra Mundial não foi, para a França, apenas vergonha e humilhação. A Resistência Francesa, ainda que pouco eficiente, foi uma mostra do que gente com coragem pode fazer para defender seus ideais: são a diferença entre o espírito de Napoleão e a tibieza de Pétain. Acima de tudo, são uma lembrança mais digna do que o que se seguiu depois da libertação.

Os franceses não passaram por essa experiência. Daí a insistência em glorificar a Resistência e os maquis que morreram combatendo Hitler. São o último fiapo de dignidade naquela guerra a que a França pode se agarrar, e por isso espalham placas por toda a cidade como uma tentativa de lembrar a todos que afinal a II Guerra Mundial não foi, para a França, apenas vergonha e humilhação. A Resistência Francesa, ainda que pouco eficiente, foi uma mostra do que gente com coragem pode fazer para defender seus ideais: são a diferença entre o espírito de Napoleão e a tibieza de Pétain. Acima de tudo, são uma lembrança mais digna do que o que se seguiu depois da libertação. Um cronista mau-humorado poderia dizer que os franceses não foram homens o suficiente para enfrentar os alemães, mas o foram para raspar cabeças de mulheres cujo crime de guerra foi tentar sobreviver da única maneira que lhes era possível. Obviamente as coisas não são assim tão simples, e é razoavelmente fácil entender a revolta francesa contra colaboracionistas. Um observador mais imparcial poderia inclusive dizer que não há, necessariamente, uma relação entre os dois fatos, embora isso fosse um tanto difícil de provar.

Um cronista mau-humorado poderia dizer que os franceses não foram homens o suficiente para enfrentar os alemães, mas o foram para raspar cabeças de mulheres cujo crime de guerra foi tentar sobreviver da única maneira que lhes era possível. Obviamente as coisas não são assim tão simples, e é razoavelmente fácil entender a revolta francesa contra colaboracionistas. Um observador mais imparcial poderia inclusive dizer que não há, necessariamente, uma relação entre os dois fatos, embora isso fosse um tanto difícil de provar. Os revólveres eram sempre versões do Colt Peacemaker, e havia dois tipos de espoleta. Um em que ela vinha em pequenos rolos de papel, as espoletas Ringo, e outro em que elas eram acondicionadas em aros de plástico: eram as espoletas Far-West. Eu preferia, de longe, essas últimas. As espoletas de papel davam muitos problemas. Eram mais baratas, davam mais tiros sem precisar recarregar, mas enganchavam — e se elas enganchavam um dos comanches que eu perseguia poderia me matar.

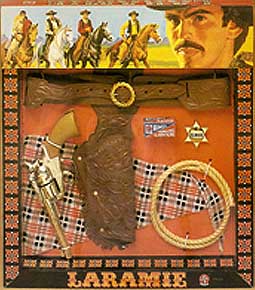

Os revólveres eram sempre versões do Colt Peacemaker, e havia dois tipos de espoleta. Um em que ela vinha em pequenos rolos de papel, as espoletas Ringo, e outro em que elas eram acondicionadas em aros de plástico: eram as espoletas Far-West. Eu preferia, de longe, essas últimas. As espoletas de papel davam muitos problemas. Eram mais baratas, davam mais tiros sem precisar recarregar, mas enganchavam — e se elas enganchavam um dos comanches que eu perseguia poderia me matar. Eu tive alguns revólveres daquele modelo Far-West, da Estrela, além de alguns outros. Não sei exatamente quantos revólveres de espoleta tive, nem os seus modelos, embora saiba que a maior parte eram o Far-West ou variações. Mas lembro desse que estou usando na foto, provavelmente uma variação do modelo Laramie, com dois revólveres e cartucheiras, um modelo semelhante ao que está na foto ao lado, com a diferença de que não vinha com corda e provavelmente nem com lenço, mas em compensação vinha com uma estrela de xerife e com dois revólveres. Mas eu não gostava tanto deles, porque usavam espoletas Ringo.

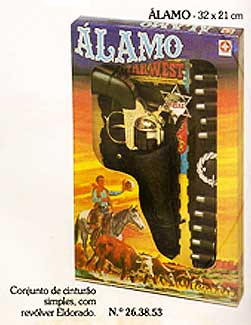

Eu tive alguns revólveres daquele modelo Far-West, da Estrela, além de alguns outros. Não sei exatamente quantos revólveres de espoleta tive, nem os seus modelos, embora saiba que a maior parte eram o Far-West ou variações. Mas lembro desse que estou usando na foto, provavelmente uma variação do modelo Laramie, com dois revólveres e cartucheiras, um modelo semelhante ao que está na foto ao lado, com a diferença de que não vinha com corda e provavelmente nem com lenço, mas em compensação vinha com uma estrela de xerife e com dois revólveres. Mas eu não gostava tanto deles, porque usavam espoletas Ringo. Lembro também dos que eu não tive; o Álamo da foto ao lado foi meu objeto de desejo ainda em 1981. Não adiantou que eu atravessasse a rua constantemente para ir namorá-lo no Burako da Fechadura, uma pequena loja de presentes quase em frente ao edifício onde eu morava. Um dia venderam o último exemplar, e eu fiquei sem ele. E nunca mais tive um revólver de espoleta. Seu tempo tinha passado, para mim, e em breve passaria para toda a sociedade.

Lembro também dos que eu não tive; o Álamo da foto ao lado foi meu objeto de desejo ainda em 1981. Não adiantou que eu atravessasse a rua constantemente para ir namorá-lo no Burako da Fechadura, uma pequena loja de presentes quase em frente ao edifício onde eu morava. Um dia venderam o último exemplar, e eu fiquei sem ele. E nunca mais tive um revólver de espoleta. Seu tempo tinha passado, para mim, e em breve passaria para toda a sociedade. Mas brincar de cowboy e de índio é uma brincadeira que não faz mais sentido hoje. Os referenciais das gerações que se seguiram à minha não estão mais em Monument Valley. Eu e tantos outros crescemos assistindo a faroestes na TV, durante as Sessões da Tarde, e ainda assistíamos a inúmeros seriados como Zorro (o Lone Ranger, aquele com Tonto). Não posso listar o número de bons filmes que assisti ali — Jerry Lewis, Danny Kaye, Burt Lancaster, John Wayne. E à noite, horário interditado para mim, ainda havia o “Bangue-Bangue à Italiana”. Mas hoje faroestes não fazem mais sentido. As Sessões da Tarde são ocupadas por filmes com chimpanzés motociclistas e bizarrices como Thunderpants.

Mas brincar de cowboy e de índio é uma brincadeira que não faz mais sentido hoje. Os referenciais das gerações que se seguiram à minha não estão mais em Monument Valley. Eu e tantos outros crescemos assistindo a faroestes na TV, durante as Sessões da Tarde, e ainda assistíamos a inúmeros seriados como Zorro (o Lone Ranger, aquele com Tonto). Não posso listar o número de bons filmes que assisti ali — Jerry Lewis, Danny Kaye, Burt Lancaster, John Wayne. E à noite, horário interditado para mim, ainda havia o “Bangue-Bangue à Italiana”. Mas hoje faroestes não fazem mais sentido. As Sessões da Tarde são ocupadas por filmes com chimpanzés motociclistas e bizarrices como Thunderpants. Na casa de número 24 um brasão antigo, quase soterrado por séculos de camadas de tinta, atesta que aquele foi um dia um edifício importante. Talvez um edifício público, historiadores devem confirmar essa hipótese com mais propriedade; mas prefiro a idéia de que aquela foi a residência de um nobre qualquer, um conde, visconde ou barão que trouxe sua fidalguia antiga e sólida de Portugal — ou de alguém que queria se dar ares de importância e arranjou para si um brasão bonito, para se legitimar diante de uma sociedade que se apoiava nas costas de milhares de escravos. Sua fidalguia não durou muito, no entanto, porque seus herdeiros foram obrigados a transformar a casa nobre que ostentava um brasão em um cortiço — uma casa de cômodos, como se diz em Salvador.

Na casa de número 24 um brasão antigo, quase soterrado por séculos de camadas de tinta, atesta que aquele foi um dia um edifício importante. Talvez um edifício público, historiadores devem confirmar essa hipótese com mais propriedade; mas prefiro a idéia de que aquela foi a residência de um nobre qualquer, um conde, visconde ou barão que trouxe sua fidalguia antiga e sólida de Portugal — ou de alguém que queria se dar ares de importância e arranjou para si um brasão bonito, para se legitimar diante de uma sociedade que se apoiava nas costas de milhares de escravos. Sua fidalguia não durou muito, no entanto, porque seus herdeiros foram obrigados a transformar a casa nobre que ostentava um brasão em um cortiço — uma casa de cômodos, como se diz em Salvador. No lugar de latifundiários, garçons; em vez de donzelas à espera de um marido, lavadeiras; nenhuma delas lembrando que aquela casa foi moradia de fidalgos, ou pretensos fidalgos, que deixaram a casa se deteriorar àquele ponto apesar do brasão pretensioso em sua porta.

No lugar de latifundiários, garçons; em vez de donzelas à espera de um marido, lavadeiras; nenhuma delas lembrando que aquela casa foi moradia de fidalgos, ou pretensos fidalgos, que deixaram a casa se deteriorar àquele ponto apesar do brasão pretensioso em sua porta. Nos quartos, inúmeras mãos de tinta ruim se acumularam por décadas nas paredes, formando uma espécie de pentimento desarmonioso. Janelas sem vidraças traziam grades de ferro bem trabalhadas, atestados de que houve um tempo em que as coisas eram feitas para durar uma eternidade e que eram orgulho dos artesãos mulatos que as fundiam.

Nos quartos, inúmeras mãos de tinta ruim se acumularam por décadas nas paredes, formando uma espécie de pentimento desarmonioso. Janelas sem vidraças traziam grades de ferro bem trabalhadas, atestados de que houve um tempo em que as coisas eram feitas para durar uma eternidade e que eram orgulho dos artesãos mulatos que as fundiam. Apenas um banheiro, grande, servia todo o andar. Em vez de chuveiro uma bica, que caía forte sobre o piso cimentado. E aquele banheiro tinha um cheiro estranho, único: mofo, água e sabonete e perfumes baratos. Não era cheiro de sujeira, mas tampouco podia ser cheiro de limpeza: era um cheiro único, cheiro de miséria e de luta pela sobrevivência.

Apenas um banheiro, grande, servia todo o andar. Em vez de chuveiro uma bica, que caía forte sobre o piso cimentado. E aquele banheiro tinha um cheiro estranho, único: mofo, água e sabonete e perfumes baratos. Não era cheiro de sujeira, mas tampouco podia ser cheiro de limpeza: era um cheiro único, cheiro de miséria e de luta pela sobrevivência.