Há algum tempo escrevi um post sobre algumas lembranças da TV nos anos 70. Uma delas eram os filmes exibidos em “Disneylândia”, dos quais lembrava nitidamente de alguns, como Child of Glass, visto em 1979.

Mas foi o bocado de gente que também lembrava do filme, muito mais do que eu — incluindo nessas lembranças até uma pequena quadrinha — que me impressionou. E é por causa delas que esse post é daqueles que estão sempre recebendo um novo comentário, normalmente de alguém que vem parar aqui por acaso através do Google.

O post mencionava também um filme específico de que eu lembrava mas sobre o qual não conseguia achar nenhuma informação. Falava de um garoto mimado e um velho negro, náufragos em uma ilha deserta onde o menino, temporariamente cego, aprende a ser gente. Vi esse filme no outono de 80 e desde então não tinha encontrado absolutamente nada sobre ele. Sem lembrar do título ficava difícil encontrar alguma referência.

E é aí que entra a internet.

Uma moça que também havia assistido a esse filme lembrava dos nomes dos personagens, Timothy e Phillip, e deixou um comentário aqui:

Por favor, ajudam-me, a quase 30 anos mais ou menos procuro saber o nome desse filme, e hoje graças a Deus encontrei esse site onde alguem um dia tbm assistiu a esse filme, estou cadastrada em uns 5 ou 6 sites de busca por filmes antigos, e nesse site foi onde a minha esperança voltou a crescer, alguem sabe por favor me dizer o nome do filme do garotinho e do velho que naufragaram numa ilha, lembro-me que ele se chamava Timoty e o garoto Feliph. Ahhhh que tempo bom que naum voltam mais, agradeço a qm possa me ajudar, me mandem e-mail , qqr coisa mas, preciso saber o nome do filme , pois qdo assisti com minha mae(in memoria) eu era uma criancinha de 3 ou 4 anos naum me lembro bem…desde de ja agradeço do fundo do meu coraçao !!!!!!

A partir daí ficou fácil.

O nome do filme é The Cay. Foi feito para a TV em 1974 e é baseado em um livro aparentemente ainda popular no ensino de literatura para meninos americanos de 8 a 11 anos, uma espécie de “Capitão Coragem” misturado com “A Cabana do Pai Tomás” e com molho de “Robinson Crusoé”. Mais impressionante, no entanto, é o fato de ser estrelado por ninguém menos que James Earl Jones com uma carapinha branca artificial.

O nome do filme é The Cay. Foi feito para a TV em 1974 e é baseado em um livro aparentemente ainda popular no ensino de literatura para meninos americanos de 8 a 11 anos, uma espécie de “Capitão Coragem” misturado com “A Cabana do Pai Tomás” e com molho de “Robinson Crusoé”. Mais impressionante, no entanto, é o fato de ser estrelado por ninguém menos que James Earl Jones com uma carapinha branca artificial.

Mais de 30 anos depois, eu não lembrava mais do filme, e para garantir a integridade de minhas lembranças, boas ou ruins, decidi não assistir a ele. (Mas não consigo deixar de imaginar aquele negão olhando para o menino e dizendo: “Phillip, I am your father.”)

A cada dia as pessoas me surpreendem mais, e de maneira positiva. Em um desses carnavais perdidos de Deus, um sujeito chamado Jota apareceu nesse post procurando por outro filme, com um menino chamado Benjamin que era guiado por um texugo. Lembrei imediatamente da existência desse filme; e lembrei também que foi assistindo a ele que aprendi que existia um animal chamado texugo. (Esse foi fácil de descobrir: The Boy Who Talked to Badgers.) Eu só espero que esse seja um filme que Benjamin aparece caminhando em um trigal.

A verdade é que é esse tipo de coisa que, quase 20 anos depois, ainda me fascina na internet. É o fato de que, graças à colaboração de milhares de desconhecidos, e gente que não espera nenhuma retribuição pelo que oferece aos outros, um mundo inteiro de informação pouco relevante está acessível.

Porque informação digna desse nome a gente sempre achou. Certo, nem sempre tão facilmente — mas as coisas importantes, mesmo, a gente sempre achava em uma enciclopédia, num livro do ano, no Almanaque Abril. O que a internet trouxe de verdadeiramente revolucionário foi a informação pouco significativa, aquelas coisas que parecem não interessar a ninguém, mas das quais um número surpreendentemente grande de pessoas ao redor mundo lembra com carinho. Essas coisas estavam condenadas a desaparecer junto com as memórias de quem as viveu; é a possibilidade de essas pessoas, que antigamente não teriam nenhuma chance de conhecer-se ou de trocar lembranças, se conectarem de alguma forma que faz toda a diferença.

Só depois da internet consegui achar informações sobre alguns dos seriados a que assisti na infância e de que a minha geração já não lembrava. Descobri também que essas lembranças não têm atrativos só para mim. O Edilson, por exemplo, compra DVDs de seriados esdrúxulos como “Manimal” (uma espécie de protótipo melhorzinho de Animal) — e está atrás de alguém que tenha “Os Campeões”. O Maurício não esquece a Linda Carter. Eu também não.

Só depois da internet consegui achar informações sobre alguns dos seriados a que assisti na infância e de que a minha geração já não lembrava. Descobri também que essas lembranças não têm atrativos só para mim. O Edilson, por exemplo, compra DVDs de seriados esdrúxulos como “Manimal” (uma espécie de protótipo melhorzinho de Animal) — e está atrás de alguém que tenha “Os Campeões”. O Maurício não esquece a Linda Carter. Eu também não.

Em qualquer lugar você acha grandes textos sobre a história da TV. Todo mundo escreveu um livro sobre isso. Mas os detalhes, mesmo, só na internet. É aqui que se pode saber onde andam atores dos quais só você parece se lembrar — mas isso apenas porque você ainda pertence a um mundo que já acabou, um mundo ainda não conectado. Aqueles seriados de que ninguém lembrava, como “Joe, o Fugitivo”, de que o Daniel ainda lembra; ou “Shazam”, ou “Ísis”, ou “O Homem do Fundo do Mar”. Sem falar nos desenhos, como os produzidos por DePattie e Freleng e a infinidade de tentativas da Hanna-Barbera que não deram certo. Alguém ainda lembra do desenho do Tarzan, produzido por Norm Prescott e Lou Scheimer, e que estreou no Brasil em 18 de novembro de 1979 (não, não me pergunte como eu lembro dessa data)?

Eu tenho certeza de que ninguém, absolutamente ninguém da minha idade lembra de Esper.

Eu tenho certeza de que ninguém, absolutamente ninguém da minha idade lembra de Esper.

O que é realmente belo na internet é que não importa em que você pense: aqui você vai descobrir que mais gente também assistiu àquilo que marcou a sua infância, e essas pessoas se lembram disso e estão dispostas a compartilhar informações sobre eles. É o caso do Francisco Gomes, que anteontem deixou um comentário me informando que o filme a que me referi no início era o The Cay, e acrescentando algo que eu desconhecia: o filme está disponível no YouTube.

Com a chegada do P2P a coisa melhorou ainda mais. Boa parte dos filmes exibidos na Disneylândia hoje está disponível para download, em algum lugar — de preferência no Pirate Bay. As pessoas podem achar Child of Glass, por exemplo, além de um bocado de filmes antigos exibidos na Disneylândia. É só procurar. Curiosamente é mais fácil achar esse tipo de filme do que alguns clássicos do cinema, o que mostra que nada é capaz de vencer a lembrança afetiva das pessoas. Elas preferem assistir de novo a um filme bobo mas que lhes marcou, por alguma razão. E talvez, no fundo, eu saiba exatamente por quê.

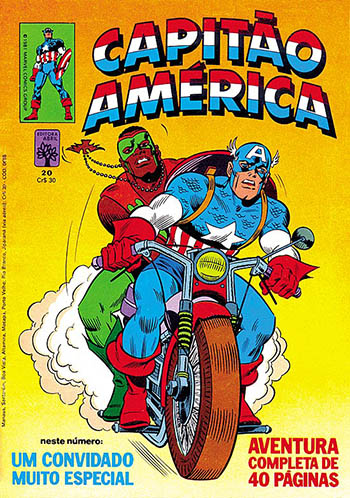

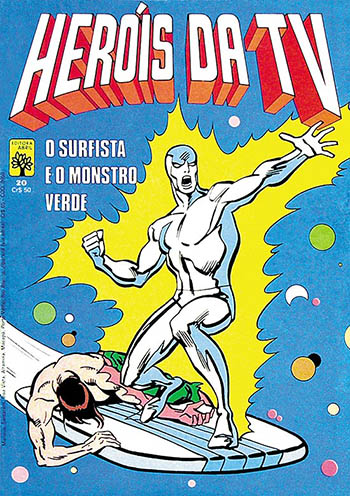

Descobri, numa dessas descobertas tardias que velhos como eu fazem de vez em quanto, alguns sites que disponibilizam revistas antigas escaneadas.

Descobri, numa dessas descobertas tardias que velhos como eu fazem de vez em quanto, alguns sites que disponibilizam revistas antigas escaneadas. Claro que isso não era desenvolvido como, talvez, fosse hoje. Lendo essas histórias agora, mais de 30 anos depois, dá para perceber como eram tão mais leves do que o que se publica agora em quadrinhos, quase pueris. Mas ao mesmo tempo — e eu não sei o quanto há de preconceito pessoal aqui, a insistência em achar que “no meu tempo as coisas eram melhores” — elas me parecem mais interessantes, mais simples, mais palatáveis. Os tempos mudaram muito, mas aquilo que passou não perdeu totalmente seu apelo. O Capitão América em 1981 era mais interessante do que hoje. Provavelmente ele só funcionava porque, criança ainda, eu não fazia noção que ele representava. Mais tarde, a dicotomia entre o personagem e o país real levaria à decadência completa do super-herói, e mesmo hoje tenho a impressão de que ele só existe porque o meio-oeste americano ainda tem habitantes.

Claro que isso não era desenvolvido como, talvez, fosse hoje. Lendo essas histórias agora, mais de 30 anos depois, dá para perceber como eram tão mais leves do que o que se publica agora em quadrinhos, quase pueris. Mas ao mesmo tempo — e eu não sei o quanto há de preconceito pessoal aqui, a insistência em achar que “no meu tempo as coisas eram melhores” — elas me parecem mais interessantes, mais simples, mais palatáveis. Os tempos mudaram muito, mas aquilo que passou não perdeu totalmente seu apelo. O Capitão América em 1981 era mais interessante do que hoje. Provavelmente ele só funcionava porque, criança ainda, eu não fazia noção que ele representava. Mais tarde, a dicotomia entre o personagem e o país real levaria à decadência completa do super-herói, e mesmo hoje tenho a impressão de que ele só existe porque o meio-oeste americano ainda tem habitantes.