No fim da década de 1970 Salvador via a principal transformação do seu comércio em décadas: as lojas chiques saíam definitivamente da rua Chile para se amontoarem nos shopping centers da zona sul.

Uma das poucas resistentes que insistiam em ignorar o curso da história e permanecer na rua que durante décadas tinha sido o centro do luxo comercial era a Sloper, loja de departamentos nos moldes da Mesbla e dos grandes magazines franceses do final do século XIX. Àquela altura já vinha se popularizando, acho, sentindo a pressão da mudança progressiva de clientela, mas ainda mantinha aquele olhar esnobe em relação às lojas de tecidos da rua da Misericórdia e aos camelôs que lotavam as imediações da praça Castro Alves e a Barroquinha.

Era na Sloper que eu via a Mulher de Roxo.

Ela não tinha exatamente uma história; tinha uma lenda, cujas versões variavam dependendo de quem contava. O que havia de comum nessas lendas é que era uma moça de família rica, que após ser abandonada pelo noivo enlouqueceu. E assim, durante décadas, ela passou a viver em um mundo particular.

Vestida em roupas esvoaçates roxas, muitas vezes de veludo, coberta de jóias espalhafatosas — talvez bijuterias, talvez não — e maquiagem, ela passava seus dias circulando pelas lojas da rua Chile, e dava preferência, claro, à Sloper. Seu mundo onírico exigia acessórios belos de tamanho pequeno, pequenas quinquilharias que ela pudesse encaixar facilmente no seu sonho. Era mais fácil assim.

A louca da Sloper não roubava nada, e em um mundo mais amigo em que os loucos eram todos velhos conhecidos, ela era tolerada pelos funcionários das lojas. A Mulher de Roxo não incomodava ninguém, nem mesmo quando pedia dinheiro a quem passava, provavelmente porque ninguém a interessava de verdade. À louca da Sloper só interessava mesmo o mundo em que ela vivia sozinha, abandonada pelo noivo.

Ela nem sempre estava de roxo. Vestia preto, também — e não é coincidência que ambas as cores tenham significado luto ao longo da história. A Louca da Sloper viva em eterno luto. Mas tenho a impressão de que se engana quem pensa que seu luto era pelo noivo, ou mesmo por ela. Seu luto era por algo mais etéreo, era pela vida que poderia ter tido, que deve ter antecipado durante meses, enquanto tomava decisões que para ela teriam conseqüências drásticas.

A Sloper fechou como fecharam as outras lojas de departamentos, e a Mulher de Roxo desapareceu. Os jornais sabem aonde ela foi: encontrada agonizante em uma calçada, foi levada para o Hospital Santo Antônio, da irmã Dulce, onde morreu.

A Mulher de Roxo, um dos grandes personagens de uma Bahia que não existe mais, que fragmentou seu espírito pelos subúrbios e legou o centro velho aos turistas, morreu sem que ninguém saiba qual foi, realmente, a sua história. Melhor assim, talvez.

A Veja desta semana traz, nas páginas amarelas, uma entrevista com Kathleen Turner.

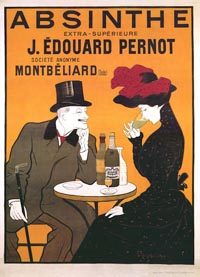

A Veja desta semana traz, nas páginas amarelas, uma entrevista com Kathleen Turner. Este cartaz francês para uma marca de absinto, do início do século passado, é de uma crueldade absurda.

Este cartaz francês para uma marca de absinto, do início do século passado, é de uma crueldade absurda. Como todo mundo entre 30 e 50 anos, eu comecei a escrever numa Olivetti Lettera (um modelo mais antigo serviu de musa inspiradora para um belo

Como todo mundo entre 30 e 50 anos, eu comecei a escrever numa Olivetti Lettera (um modelo mais antigo serviu de musa inspiradora para um belo

O meu caso de amor com máquinas de escrever, e os de tantos outros, talvez reflitam um sentimento ludita típico de pessoas que se recusam a acompanhar o caminhar dos tempos. Se for, pelo menos não é novidade: Ercilio Tranjan, um dos maiores redatores publicitários que o país já viu, sempre escreveu à mão — e então passou direto para o computador.

O meu caso de amor com máquinas de escrever, e os de tantos outros, talvez reflitam um sentimento ludita típico de pessoas que se recusam a acompanhar o caminhar dos tempos. Se for, pelo menos não é novidade: Ercilio Tranjan, um dos maiores redatores publicitários que o país já viu, sempre escreveu à mão — e então passou direto para o computador.