Uns tantos anos atrás, escrevi aqui uma pequena introdução à discografia de Paul McCartney, dando minha opinião sobre cada um dos discos lançados até então. (Vi agora que faz mais de dez anos. O tempo passa, e daqui da janela eu dou uma de Carolina.)

Não é uma boa lista. Não é apenas exageradamente superficial, que isso não era problema: é que toda ela foi feita de memória. Não ouvi os discos novamente para confirmar a opinião que tinha formado às vezes há um quarto de século. E havia alguns que eu não escutava havia, literalmente, décadas.

Há algum tempo, no entanto, andei ouvindo esses discos de novo com uma atenção que já não dispensava havia muito tempo, em ordem cronológica, inclusive os de que eu não gostava. E percebi que estava errado em relação a vários deles. Nada como o tempo para lhe fazer criar juízo e perceber sua estupidez; e assim lá vamos nós de novo, dessa vez com um pouquinho mais de seriedade.

A lista original se restringia aos LPs originais. Nos anos 90, ao relançá-los em CD, McCartney adicionou a eles os compactos lançados na mesma época. Na época, ignorei essas novas versões porque elas acabavam deturpando os discos originais, tornando-os invariavelmente mais fortes.

Mas nos anos 2010 McCartney descobriu uma mina de ouro: valorizar novos relançamentos com o acréscimo de um bocado de material inédito.

A Archive Collection traz uma variedade de versões do mesmo álbum para todos os bolsos, com faixas inéditas, sobras de estúdio e demos, em edições de luxo com fotos, textos, qualquer coisa que possa agregar valor e fazer os fãs comprarem novamente o que já têm, e que chegam a custar centenas de dólares. Isso muda as coisas porque a quantidade de material musical incluído costuma ser impossível de ignorar — ao mesmo tempo que é preciso evitar que isso tire a perspectiva do disco original. Assim, embora eu continue essencialmente comentando os álbuns originais, porque me recuso a tirá-los do seu contexto, é preciso fazer uma menção em separado a esse novo material, quando existente.

Por outro lado, a lista continua ignorando os álbuns ao vivo, que ultimamente se multiplicaram também em vídeo, já que a debâcle da indústria fonográfica forçou artistas como McCartney a botarem o pé na estrada com mais frequência para garantir o caviar das crianças.

Ignora também as obras eruditas. Não porque são boas ou ruins, mas porque não tenho capacidade de julgá-las adequadamente; sempre desejei que o Milton Ribeiro fizesse um favor às gentes resenhando os danados. Os três discos de The Fireman tampouco foram incluídos, mais ou menos pelas mesmas razões. O primeiro é bem razoável, o segundo é meio chato, o terceiro tem alguns pontos altos; mas não é uma linguagem que eu entenda. Twin Freaks eu mal ouvi. E o Liverpool Sound Collage é apenas Revolution 9 refeito trinta anos depois.

McCartney

McCartney

O primeiro disco de Paul McCartney é antes de tudo uma reação à música dos Beatles e uma afirmação pessoal diante dos ex-parceiros. Com Paul tocando e produzindo tudo, o álbum vira as costas aos valores de excelência na produção típicos dos Beatles e investe em uma abordagem artesanal, caseira, refletindo em parte a mesma filosofia do projeto Get Back/Let it Be, mas também o cansaço de McCartney com o mundo que o cercava e uma busca por conforto e alegria no seu ofício. Conscientemente, ele tenta se afastar do som da banda, se livrar da influência e participação dos outros no que sentia ser a sua obra, ao mesmo tempo em que tenta resgatar uma simplicidade e uma individualidade que temia perdidas.

O resultado é irregular. De certa forma, sintetiza tudo o que se poderia esperar da carreira de McCartney a partir dali. Um compositor capaz de encher meio álbum com composições de categoria absoluta (Maybe I’m Amazed, Every Night e Junk são dignas de qualquer álbum dos Beatles, e That Would Be Something parece saída do “Álbum Branco”) mas que muitas vezes apostaria em uma visão bem particular que falha em alçar voo, como em Teddy Boy; um músico autossuficiente que muitas vezes deixa claro que se beneficiaria muitíssimo da colaboração de seus colegas de banda (nas mãos dos Beatles That Would Be Something ou Oo You poderiam ser algo muito melhor); e finalmente, um artista que, ao longo de toda a sua carreira, cederia repetidamente à tentação de lançar material mal acabado, canções que com um pouco mais de esforço e critério poderiam resultar em clássicos.

Também joga luz sobre uma atitude generalizada da crítica em relação a McCartney. Uma canção que chama a atenção é Man, We Was Lonely. É praticamente uma antecipação do que Lennon faria no fim daquele ano com Isolation. Ambas falam das pressões, da orfandade sentida a partir do fim da banda, do consolo e segurança encontrados em suas parceiras. E no entanto, no disco de Lennon isso era uma prova do seu talento confessional; no de McCartney, até pelo tom otimista, é considerado apenas uma bobagem. Era um presságio: a crítica seria injusta com Paul McCartney durante muito tempo.

O passar do tempo e a chegada da internet elevaram a reputação deste disco, mas McCartney continua sendo o que era em seu lançamento: um disco irregular, mas principalmente contraditório. Por um lado preguiçoso, relaxado, autoindulgente, o trabalho de um autor consagrado que pode se dar ao luxo de emplacar a sua visão artística, mesmo quando turva. Por outro, além de trazer algumas grandes canções — o objetivo de qualquer álbum —, mostra que McCartney ainda era o artista com lampejos de genialidade musical que encantou o mundo.

A versão da Archive Collection é das que menos traz material inédito, e provavelmente as mais fracas. De interessante, um outtake razoável de Maybe I’m Amazed e a legendária Suicide, composta para Frank Sinatra.

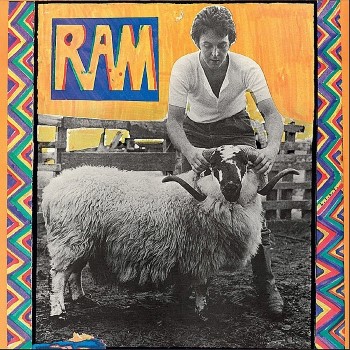

Ram

Ram

Desprezado em seu lançamento e depois alçado à reputação de um dos melhores discos de um ex-beatle, Ram é um grande avanço em relação ao seu predecessor. Agora McCartney se queria levar a sério e foi atrás de outros músicos, como Denny Seiwell e Dave Spinoza. De uma riqueza musical que surpreende até quem já conhecia a capacidade de McCartney de criar grandes melodias, Ram finalmente mostra o seu talento real e virtualmente todos os seus pontos fortes.

Não é nos rocks que o disco se destaca — embora excelentes, há sempre algo de leve demais em Eat at Home ou Smile Away. É na sensibilidade entrevista nos números mais lentos, na extrema inventividade que às vezes mal pode ser contida em uma só canção, que Ram se revela um clássico.

Os Lennon acharam que o disco era todo uma estocada neles. Segundo McCartney era só a primeira faixa, Too Many People — Too many people preaching practices / Don’t let them tell you what you wanna be. Mas é impossível ouvir 3 Legs (My dog he got three legs / but he can’t run) e não pensar nos seus ex-amigos. Em resposta, John e Yoko escreveram How Do You Sleep?, um ataque fortíssimo abaixo da linha da cintura (The only thing you’ve done was “Yesterday” / But since you’ve gone you’re just “Another Day”); e Lennon chegou a considerar aparecer na capa do álbum Imagine segurando um porco, como resposta à capa deste disco.

Ram é creditado a Paul e Linda McCartney. Na época, a renda dos discos solo ia para um fundo comum e era dividido igualmente entre os quatro. Embora naquele momento, por incrível que pareça, McCartney não fosse o campeão de vendas do grupo (mérito que, por causa do All Things Must Pass, pertencia a George Harrison), ele achou esse arranjo injusto e deu crédito à mulher para ficar, desde o início, com 50% da renda. Os outros beatles não gostaram de mais essa sacanagem.

A versão da Archive Collection traz três discos adicionais. Um é a versão mono do álbum, redundante. São os outros dois que trazem algo realmente interessante. Thrillington, a versão orquestral e apócrifa do álbum que McCartney lançou alguns anos depois e que agora inclui aqui, é surpreendente. Alguns arranjos são excelentes, eventualmente lançando uma nova luz sobre algumas das faixas do LP original, e me arrependo de não ter querido ouvi-lo antes. O outro traz os compactos, outtakes, gravações caseiras e canções inéditas de sempre. Algumas são excelentes, como A Love For You, canção que inexplicavelmente permaneceu inédita durante tempo demais: eu consigo ouvi-la fazendo sucesso nas rádios no fim dos anos 70.

Wild Life

Wild Life

A falta que McCartney sentia dos Beatles era tanta que ele não resistiu e formou um novo grupo. Mas agora nas suas condições: ele era o dono da bola e isso estava claro desde o início. Os resultados não demoraram a surgir, obviamente, e o primeiro álbum do Wings, lançado pouco mais de seis meses depois de Ram, é uma unanimidade: o elogio mais comum que se faz a ele é “medíocre”

Isso é injusto. Pelo menos metade dele é bem boa, das respostas a Lennon — delicada em Some People Never Know, angustiada em Dear Friend — à belíssima balada Tomorrow, passando por um cover brilhante de Love is Strange, que não lembra em quase nada a versão original de Mickey & Sylvia, e o blues que dá título ao álbum, no mínimo curioso. Mesmo o resto deixa antever coisas melhores. I Am You Singer, por exemplo, cresceria muito com um arranjo mais consistente, e Mumbo, com sua letra que não é letra e que acaba lembrando Charlie Chaplin em “Tempos Modernos”, é um rock que ilustra bem a capacidade de McCartney de não se levar a sério demais. Wild Life merece ser mais bem avaliado. Infelizmente foi lançado pouco depois do Imagine de Lennon, uma obra-prima, o que piorou ainda mais a sua imagem. De modo geral, é um álbum que se fosse mais bem produzido, com mais cuidado, poderia ser muito melhor. No fim das contas, é um disco digno ainda que um pouco estranho.

A versão da Archive Collection traz pouca coisa interessante. O melhor é African Yeah Yeah, algo que parece ser uma jam, “incluída por brincadeira. Paul pede desculpas”. No entanto, é curiosa pelo seu frescor e descompromisso, e por mostrar a influência de Linda — fã absoluta de reggae — na banda.

Red Rose Speedway

Red Rose Speedway

Este álbum é a razão para eu reescrever esta discografia. Quando o ouvi pela primeira vez, detestei. Meloso, piegas, chato e depressivo: eu o vi como um lamento dirigido a Lennon — basta prestar atenção à letra de Little Lamb Dragonfly para ter essa impressão. Umas poucas audições posteriores não mudaram essa avaliação, e nos últimos trinta anos não me dei sequer ao desfrute de ouvi-lo inteiro.

Eu estava enganado. Red Rose Speedway é um bom disco. Não é brilhante, mas não é ruim — ou pelo menos não tão ruim quanto acreditei por décadas.

Red Rose Speedway, ao menos, traz um um número suficiente de boas canções. Apesar da crítica torcer o nariz, My Love é, sim, uma das grandes canções de amor da história, com uma melodia lindíssima, uma letra que passa o seu recado com perfeição e um solo de guitarra irrepreensível. E canções como One More Kiss e o medley final são puro McCartney. É um disco que pertence ao seu tempo e que traz muito claro o DNA de seu autor, o que possibilitou que envelhecesse com alguma graça. Longe da perfeição, está mais longe ainda de ser a tragédia que sempre julguei ser.

A versão da Archive Collection traz algumas excelentes canções inéditas, como Tragedy, que enriquecem muito o álbum.

Band on the Run

Band on the Run

Um disco exuberante, vigoroso, cheio de alegria musical — Band on the Run é o melhor de McCartney até aquele momento, a obra que lhe devolveu o respeito da crítica, e para muita gente o melhor álbum de toda a sua carreira solo, que já ultrapassa meio século. Das notas iniciais da canção-título à sua retomada no final do disco, o que temos é uma obra completa, coesa, bem pensada e executada com brilhantismo. Band on the Run é um dos grandes discos de rock dos anos 70.

A última versão lançada, da Archive Collection, traz acréscimos medíocres. Mais interessante, pero no mucho, é a comemorativa do aniversário de 25 anos. A verdade, no entanto, é que o disco original continua sendo suficiente.

Venus and Mars

Venus and Mars

Embora não esteja no mesmo nível do Band on the Run, Venus and Mars é um sucessor digno. É possível defini-lo como um álbum que exemplifica com quase perfeição o mainstream do rock na metade dos anos 70 — e não à toa, junto com o Led Zeppelin os Wings foram a banda de maior sucesso comercial daquela década.

Venus and Mars é um disco coeso, suficientemente denso, com um grande apelo pop sem que isso signifique a perda de qualidade roqueira.

No entanto, tem um aspecto curioso: ao contrário de discos inferiores, elevados por dois ou três clássicos em cada, Venus and Mars é um álbum em que o que mais impressiona é o conjunto, a abundância de boas canções e a qualidade média. Talvez seja o melhor “álbum dos Wings”, ou seja, um disco com participação mais efetiva da banda, que tinha encontrado finalmente sua melhor formação. Não houve muitos discos melhores que esse em 1975.

A Archive Collection não acrescenta muito ao que já tínhamos, além dos compactos contemporâneos. Apenas Soily, um belo rock.

Wings at the Speed of Sound

Wings at the Speed of Sound

O papel histórico do Speed of Sound é, essencialmente, interromper a fieira de bons discos dos Wings. Só isso.

Depois de uma sequência brilhante, McCartney resolveu aprofundar a fórmula consagrada em Venus and Mars, mas agora sendo mais democrático e cedendo mais espaço para seus companheiros de banda. O resultado é de uma mediocridade espantosa, apesar de duas ou três grandes canções. A maior parte delas é pobre, e a elas falta aquela qualidade inexplicável que torna as grandes canções de McCartney obras atemporais. Pior: em um ano em que a cena musical inglesa via o surgimento de bandas como o Sex Pistols e o Clash, McCartney se sai com esse disco. Não tinha como dar certo.

A Archive Collection, entre outras bobaginhas como Bonzo Bonham na bateria de Beware My Love, traz Must Do Something cantada por Paul, provavelmente porque não havia nada de melhor para desenterrar. A versão original, com Joe English nos vocais, é melhor.

London Town

London Town

Que belo disco, esse London Town. Parcialmente gravado em um barco, o Wanderlust, viu o fim da melhor formação dos Wings, com a saída de Joe English e Jimmy McCullough. Mas aqui não fizeram muita falta. London Town reflete a atmosfera relaxada das circunstâncias de sua gravação, bem como o fato de que a banda tinha se solidificado como uma das mais bem sucedidas dos seu tempo. E tudo isso enquanto o punk comia solto lá fora. Assim como no álbum anterior, McCartney ignora o que se faz de novo. Mas ao contrário daquele, é capaz de expor sua visão da música de maneira sólida, coerente e elegante.

Este álbum traz canções magníficas, pop de primeira qualidade. É um um disco que orgulha o seu autor.

Back to the Egg

Back to the Egg

Este é, sem nenhuma dúvida, o álbum mais subestimado de McCartney. Lançado em 1979, nos estertores do movimento punk na Inglaterra, é vigoroso e variado, suas guitarras sujas dando um ar moderno e roqueiro a uma abundância de boas melodias. Back to the Egg estreava uma nova formação dos Wings, que infelizmente não sobreviveria à prisão de McCartney no Japão alguns meses depois. A média de qualidade das canções individuais é relativamente baixa, embora três ou quatro sobressaiam, como Getting Closer, Arrow Through Me ou Baby’s Request: a graça do disco está nos arranjos, essencialmente, e na unidade que ele consegue ter. Back to the Egg é álbum para ouvir inteiro, a cada vez.

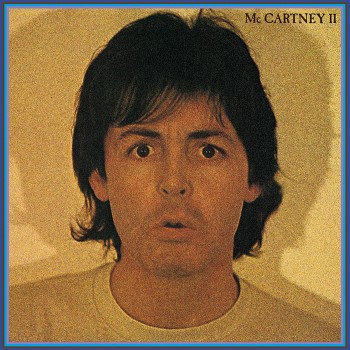

McCartney II

McCartney II

O Wings estava para acabar e McCartney se trancou em casa com sintetizadores e sequenciadores. O resultado foi o que é, ao menos oficialmente, seu segundo disco solo, nomeado adequadamente.

Nos últimos anos, McCartney II tem sido reavaliado e alçado à condição de grande disco experimental, ousado, etc. Deve ser o resultado da música ruim que se ouve hoje: as pessoas perderam o critério.

Há duas maneiras de abordar esse disco. Uma é colocando-o na tradição do seu primeiro álbum solo: o artista divertindo-se sozinho, fazendo o que lhe dá na telha simplesmente porque conquistou o direito de fazer isso. O outro é fazer de McCartney II um álbum conscientemente experimental, uma obra avant garde.

Infelizmente, este álbum ficou no meio do caminho e não é nem uma coisa, nem outra. É um disco estranho, irregular e insuficiente sob qualquer ângulo que se olhe. Ele inteiro soa amador, mal produzido; sempre de olho na viabilidade comercial do álbum, McCartney tentou compensou a experimentação em faixas como Frozen Jap ou Temporary Secretary com canções claramente destinadas a tocar no rádio, como Waterfalls. E canções como One of These Days mostram que essa experimentação era muito mais intuitiva, quase aleatória, do que proposital. McCartney II era o que tinha para hoje.

Além disso, a maior parte das canções era ruim, ou ao menos displicente. Pouco antes de morrer B. B. King regravou On the Way (para mim, um quase plágio de uma antiga canção de Elvis) e mostrou aonde se poderia ir com parte do material original. Mas a quantidade de músicas ruins — apesar de Coming Up, Waterfalls e One of These Days — não é apenas considerável: são canções muito, muito ruins. Bogey Music , por exemplo, é assustadora.

A versão da Archive Collection ressalta os problemas do álbum original. Embora enriqueça muito o disco, evidencia que boa parte do material deixado de fora poderia ter ajudado a compor um disco instigante, dentro desse propósito experimental. Com um pouco mais de esforço, foco e coragem, McCartney poderia ter feito um disco ao mesmo tempo à frente do seu tempo e contemporâneo. Mas essa, pelo visto, nunca foi a ideia. O resultado é que McCartney II parece o meme do John Travolta confuso.

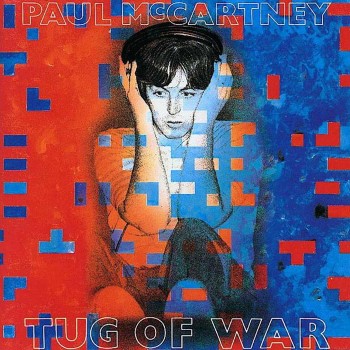

Tug of War

Tug of War

Depois de um ano em que, pela primeira vez desde 1961, não lançou nada novo, McCartney aparece com um disco em que parecia reagir a um mundo sem John Lennon.

Tug of War é um álbum variado, rico, um dos excelentes de McCartney. Traz uma de suas mais belas canções, Wanderlust (só McCartney para transformar uma canção que se podia chamar de “Baculejo em Alto-Mar” nessa pequena obra-prima), mas todo o disco é de qualidade superior, com força e qualidade. Liricamente, McCartney parece ter tentado ousar um pouco mais, olhar o mundo ao redor, com comentários sociais como Tug of War e mesmo The Pound is Sinking, além da sensibilidade entrevista em Somebody Who Cares, em que ele retoma um velho tema caro ao seu coração, a solidão. E Ebony and Ivory, um dos dois duetos com Stevie Wonder, é uma bela canção, mas tocou tanto que quem estava vivo naquela época tem arrepios aos primeiros acordes.

A versão da Archive Collection é medíocre, trazendo basicamente as demos das canções.

Pipes of Peace

Pipes of Peace

Eu não tenho condições de julgar adequadamente este disco por uma razão muito simples: foi o primeiro que comprei na vida. Ouvi Pipes of Peace até quase furar; conheço cada canção de uma maneira como jamais conhecerei as mais recentes de McCartney. Junte a isso o detalhe de ter passado décadas sem ouvi-lo; reencontrá-lo, portanto, traz lembranças que vão muito além do seu valor estritamente musical e turvam qualquer capacidade de julgamento.

Isto posto, Pipes of Peace é feito quase exclusivamente com sobras do Tug of War, e algumas faixas denotam o esforço de dar às duas obras alguma unidade conceitual. Algumas boas melodias, algumas boas baladas, mas não passa disso: um disco de sobras. A produção de George Martin é elegante, com algumas boas ideias aqui e acolá, e ajuda a deixá-lo um pouco menos datado do que poderia ser; mas nem mesmo ele consegue fazer com que esse disco supere totalmente as limitações estéticas do ano em que foi lançado, nem o fato de que foi feito a partir de material que, naquele momento ao menos, não tinha conseguido emplacar no Tug of War e, portanto, era de segunda categoria.

Mas ele não é tão ruim quanto dizem por aí. Colocado em perspectiva, é um álbum que em boa parte das faixas traz a força melódica de um compositor que, mesmo em seus piores momentos, é um gênio. Pipes of Peace, no fim das contas, sofre pela presença de duas ou três faixas realmente muito ruins, o que acaba obscurecendo algumas grandes canções, como a faixa-título, Say, Say, Say ou So Bad.

A edição do Archive Collection não pode fazer muito por este álbum, porque onde achar sobras de um disco de sobras?

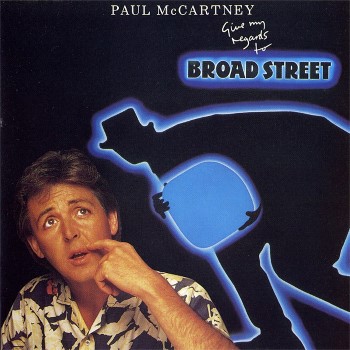

Give My Regards to Broad Street

Give My Regards to Broad Street

Este disco é um equívoco, e isso é o melhor que se pode dizer dele. Trilha sonora do filme patético que McCartney escreveu e estrelou, podia no máximo almejar a ser uma espécie de Yellow Submarine de McCartney — ao menos nos seus sonhos mais delirantes. Give My Regards é um disco malfadado. Algumas canções inéditas, várias regravações, inclusive de alguns de seus maiores clássicos com os Beatles. Infelizmente, nenhuma das regravações é boa: as de Yesterday, Here, There and Everywhere e For No One são pedestres e mancham a história de McCartney, e as versões de canções dos Wings e do próprio Paul são dispensáveis.

Mas nada chama tanto a atenção quanto The Long and Winding Road. McCartney tinha passado quase 15 anos resmungando que Phil Spector destruíra a simplicidade de sua canção. E aí, quando a regrava, é num arranjo ainda mais pesado, com direito aos saxofones horripilantes dos anos 80 e o escambau, uma versão vergonhosa que só a diminui. Ringo Starr, que participa do álbum e do filme, se recusou a tocar novamente nas canções dos Beatles, mostrando um juízo que faltou a McCartney.

Mas o disco não é uma tragédia absoluta. As três canções novas são excelentes. No Values e Not Such a Bad Boy são rocks dignos desse nome, com letras irônicas que não fazem feio; e No More Lonely Nights, o último mega-hit da carreira de McCartney, é uma belíssima balada, enriquecida ainda pela guitarra de David Gilmour.

Para piorar a situação histórica deste disco, ele inaugurou uma prática que McCartney levaria à perfeição canalha nos anos seguintes. Cada mídia trazia uma versão diferente: LP, cassete (que incluía uma gravação de So Bad) e CD (com duas músicas a mais e versões levemente diferentes de outras). Além da sacanagem óbvia com o fã, nenhuma versão faz do disco algo melhor.

Press to Play

Press to Play

Talvez este seja um disco injustiçado. Talvez não.

Ao ser lançado, Press to Play foi recebido com palmas pela maioria da crítica — a brasileira foi, na época, praticamente unânime em elogios. Elogiavam a nova parceria com Eric Stewart, o esforço claro em modernizar o som do velho e bom Macca com o uso abundante de eletrônica.

Mas o tempo passou, e fazendo valer a máxima de que os discos de Paul McCartney são biodegradáveis para a crítica, Press to Play passou a ser considerado um dos piores da sua carreira.

Nem tanto ao céu, nem tanto à Terra. No esforço consciente e evidente de atualização do som de McCartney, Press to Play, abusando de sintetizadores e outras eletrônicas várias, passa do ponto para tentar alcançar esse objetivo. Aqui se vê muitas influências de artistas contemporâneos, e embora tenha algumas boas canções, como However Absurd, Stranglehold e Only Love Remains (e ninguém mais poderia compor Press, por exemplo, uma canção menor que ainda hoje é uma delícia de ouvir), se ressente da falta de unidade e de força criativa, de modo geral. Há muitas canções ruins, fracas. Mas Press to Play talvez pudesse ganhar uma nota maior do que lhe é concedida atualmente.

Snova V CCCP

Snova V CCCP

Em meados dos anos 80, provavelmente sentindo falta da segurança e conforto que só uma banda de rock pode dar, McCartney realizou algumas jam sessions com artistas convidados, sem um propósito inicial muito claro. Entre eles estava Johnny Marr, dos Smiths. O repertório era a música que todos eles tinham em comum: clássicos do rock ‘n’ roll. A partir dessas jams McCartney resolveu compilar um disco que seria lançado apenas na União Soviética em 1988, como uma espécie de “pirata especial”, e finalmente no resto do mundo em 1991. O resultado é irregular. Algumas das versões são muito boas, como Crackin’ Up; outras, como Kansas City, são inferiores ao que ele mesmo já tinha gravado. O disco é um esforço digno, mas a produção simplória tira muito da força que ele poderia ter. É um rock educado, limpo.

O disco ainda não tem uma versão da Archive Collection, o que é uma pena, porque dessas sessões sobraram uma meia dúzia de covers que prometem muito.

Flowers in the Dirt

Flowers in the Dirt

Em 1989, este disco foi saudado como o retorno de McCartney à boa forma. E com razão. Flowers in the Dirt traz uma exuberância e uma força que faltavam em seus últimos lançamentos. Ao formar uma nova parceria com Elvis Costello, McCartney recobrou uma dimensão lírica que tinha perdido, mas também uma abordagem musical mais instigante.

Este álbum marca o começo de uma nova era para McCartney, 20 anos depois de John Lennon abandonar os Beatles. Ele tiraria o mofo do seu baixo Hofner e se consolidaria como algo mais que um simples músico, mais até que um gênio. McCartney aceitava que, já há alguns anos sem um número 1 nas paradas, seu período à frente de uma revolução havia passado. A música tinha seguido em frente e não precisava mais dele. A partir dali, McCartney se consolidou como algo mais que um ser humano: uma lenda viva, correndo o mundo em turnês infindáveis diante de plateias de adoradores absolutos— entre os quais me incluí, extático, algumas vezes —, em que ele finalmente fazia as pazes com seu passado e passava a viver dele, sem abdicar, no entanto, de uma busca criativa eterna e indefinível que o faz lançar bons discos aos 78 anos.

A versão da Archive Collection traz, basicamente, as demos da parceria entre McCartney e Costello. É muito pouco.

Off the Ground

Off the Ground

Depois de um disco muito elogiado, uma turnê que entrou para o Guinness e enquanto se preparava para uma nova excursão, McCartney entrou no estúdio novamente com sua banda.

Podia ter passado sem essa parada. Off the Ground, na falta de adjetivo mais adequado, é um disco frouxo.

Alguns versos de algumas canções são constrangedores; quando McCartney fala na “way we treat our fellow creatures”, um calafrio sobe pela espinha. Algumas canções estão abaixo do medíocre, como Biker Like an Icon.

Mas este álbum não é uma tragédia total. Traz algumas boas canções, como Hope of Deliverance e as duas canções restantes da parceria com Elvis Costello. Mistress and Maid é uma obra-prima, delicada e angustiada ao mesmo tempo.

O problema é que o disco inteiro parece incompleto, mal cozido. Embora não seja ruim, uma canção como Peace in the Neighbourhood nos faz pensar na tragédia que assola os roqueiros felizes. C’Mon People é grandiloquente e chata demais. E é impossível ouvir Cosmically Conscious sem pensar que McCartney teve 25 anos para transformar essa canção em algo decente, e não fez isso.

Na Alemanha e na Holanda, no entanto, McCartney lançou um disco diferente: Off the Ground: The Complete Works, com um CD a mais que incluía faixas inéditas e gravações do MTV Unplugged.

Na Alemanha e na Holanda, no entanto, McCartney lançou um disco diferente: Off the Ground: The Complete Works, com um CD a mais que incluía faixas inéditas e gravações do MTV Unplugged.

Algumas dessas faixas fazem pensar que, se McCartney fizesse uma escolha mais criteriosa para o seu álbum original, acrescentando canções como Long Leather Coat e retirando desgraças como Get Out of My Way, teria nas mãos um disco muito melhor. Mas vá entender como funciona a cabeça do sujeito.

Flaming Pie

Flaming Pie

Uma confissão: ao ouvir este disco pela primeira vez, depois de oito anos sem um bom disco de McCartney e quatro sem nenhum, eu fiquei emocionado.

O disco foi gravado depois que McCartney imergiu nas gravações dos Beatles para o projeto Anthology, e em meio a um período difícil na vida de McCartney: a morte de Maureen Starkey e a luta de Linda McCartney e George Harrison contra o câncer. Talvez esse turbilhão emocional e essa reconexão com o passado tenham ajudado a fazer de Flaming Pie o que ele é: uma obra prima, digna do maior gênio da música popular do século XX. Das lembranças das noites com Lennon em The Song We Were Singing ao consolo aos filhos de Ringo em Little Willow, do recado ao filho problemático em Young Boy à beleza delicada de Calico Skies, este disco traz McCartney em grande forma, como não se via há havia muito tempo.

A edição da Archive Collection é uma das melhores da série. Traz uma infinidade de demos, programas de rádio e canções inéditas que o tornam quase um Anthology.

Run Devil Run

Run Devil Run

Com a morte de Linda, McCartney parece ter ido buscar consolo no que sempre norteou sua vida: a música que ouvia quando adolescente.

Ele já tinha gravado um disco de covers, com resultados medíocres. Mas desta vez o resultado compensou, com sobra. Como era o costume dos Beatles, em vez de clássicos regravados milhões de vezes McCartney deu preferência a canções menos conhecidas. Juntou uma banda de respeito, com David Gilmour na guitarra e Ian Paice na bateria. O resultado é o melhor disco de covers de rock and roll gravado por um ex-beatle, com o peso e a urgência que faltaram a Snova V CCCP e a seriedade que Lennon não quis em Rock and Roll, acrescido de três canções inéditas — que não estão certamente entre seus grandes clássicos, mas não fazem feio num álbum de rock. Run Devil Run é um dos bons discos de Paul McCartney, e nos lembra que, quando quer, ele é um grande artista de covers.

Driving Rain

Driving Rain

Esse é outro disco muito subestimado. Muita gente o acha inferior a Flaming Pie. Não é. Talvez essa impressão derive da faixa-título, que abre o disco e que não é o momento mais inspirado da carreira de McCartney.

O fato é que Driving Rain é um excelente disco, forte, coeso com algumas grandes canções e uma abordagem geral sólida e competente.

De certa forma, é um disco que marca um processo de evolução lírica de MCCartney, cuja carreira solo sempre mostrou um esforço deliberado para fugir do autobiográfico. Agora, de repente, algumas canções são um claramente pessoais, como From a Lover to a Friend, um recado à finada Linda, e Lonely Road, uma das melhores interpretações de sua carreira. E Rinse the Raindrops nos faz lembrar que McCartney ainda é um dos melhores baixistas da história.

Driving Rain marca também, de maneira um pouco mais clara, o processo de deterioração da voz de McCartney. É um processo que vinha de décadas — McCartney já reclamava disso em 1969. Mas pouco antes da gravação deste disco, numa discussão com Heather Mills, Paul perdeu a voz por alguns dias. Quando voltou, já não era a mesma. A rotina posterior de shows acelerou ainda mais o desgaste.

Chaos and Creation in the Backyard

Chaos and Creation in the Backyard

Escrevi sobre este disco aqui. Quinze anos depois, não tenho nada a acrescentar ou a retirar.

Memory Almost Full

Memory Almost Full

Também escrevi aqui. Nada a acrescentar, também. A não ser o fato de que essa continua sendo a pior capa de um disco de McCartney em seus mais de 50 anos de carreira.

Kisses on the Bottom

Kisses on the Bottom

Quando este disco foi lançado eu não tinha muitas coisas boas para dizer sobre ele. Acho que nunca falei tão mal de um disco de McCartney. Nove anos depois, minha opinião é um pouco mais complexa — mas só um pouco. Como imaginei, é o tipo de disco que, depois de vencido o estranhamento, e a partir do momento em que você aceita as limitações da voz destroçada de McCartney e o mais-do-mesmo elegante dos arranjos, o que fica é, como já dava para antever, um disco agradável, quase digno, feito para tocar em BG. O tempo lhe fez bem, ao contrário do acontece com a maioria dos discos de McCartney.

New

New

Demorou cinco anos para que eu conseguisse ter uma opinião sobre esse disco. Minha primeira impressão foi: é uma droga. Só há pouco tempo fui entender o que aquilo significava. O problema de New está na produção. O esforço de McCartney em estabelecer um diálogo com as novas gerações resultou em uma grande bagunça. Produtores demais, eletrônica demais, tudo isso em detrimento da canção. Ao contrário de Nigel Godrich, que enriqueceu a música de McCartney em Chaos and Creation, aqui os produtores transformaram as canções em coadjuvantes. Para piorar, boa parte delas não tem a qualidade necessária para lhes erguer acima da produção. Aquela característica de McCartney que fazia suas canções parecerem fáceis, lógicas, quase “como não pensei nisso antes?” deu lugar a algo parece um esforço de artesanato evidente, mas não muito convicto de si próprio. Ainda é muito superior à média atual, nesse aspecto; mas já não é o mesmo McCartney de antigamente.

Egypt Station

Egypt Station

Comentário aqui.

McCartney III

McCartney III

Comentário aqui.

Primeiro disco solo de Ringo, e elemento involuntário no rompimento dos Beatles, Sentimental Journey foi feito para uma audiência especial: a mãe de Ringo. São as músicas de que ela gostava e com as quais ele cresceu. Foi gravado no período em que a banda achava que estava acabando mas ainda não tinha certeza; Ringo, então, mandou a família escolher seu repertório. Ringo sabe quem é, sabe de suas limitações. O disco inteiro tem um ar de paródia, não se leva a sério demais, e é isso que faz dele uma boa curiosidade. Alguns dos arranjos são bem interessantes, mas pertencem ao seu tempo e não saem de lá nem debaixo de porrada.

Primeiro disco solo de Ringo, e elemento involuntário no rompimento dos Beatles, Sentimental Journey foi feito para uma audiência especial: a mãe de Ringo. São as músicas de que ela gostava e com as quais ele cresceu. Foi gravado no período em que a banda achava que estava acabando mas ainda não tinha certeza; Ringo, então, mandou a família escolher seu repertório. Ringo sabe quem é, sabe de suas limitações. O disco inteiro tem um ar de paródia, não se leva a sério demais, e é isso que faz dele uma boa curiosidade. Alguns dos arranjos são bem interessantes, mas pertencem ao seu tempo e não saem de lá nem debaixo de porrada. Uma joia obscura, Beaucoups of Blues é um disco de country music. É nesse gênero que Ringo claramente se sente mais à vontade como cantor, e para acompanhá-lo chamou um elenco estupendo: D. J. Fontana, The Jordanaires, Jerry Reed — e Scotty Moore foi o engenheiro de som. O resultado é um disco redondo, sincero, de uma qualidade absolutamente surpreendente. Ringo poderia ter se reinventado aqui como cantor country num ambiente de rock and roll, mas aparentemente jamais se levou tão a sério assim. Talvez seja o disco mais subestimado entre as tantas dezenas de discos de ex-beatles.

Uma joia obscura, Beaucoups of Blues é um disco de country music. É nesse gênero que Ringo claramente se sente mais à vontade como cantor, e para acompanhá-lo chamou um elenco estupendo: D. J. Fontana, The Jordanaires, Jerry Reed — e Scotty Moore foi o engenheiro de som. O resultado é um disco redondo, sincero, de uma qualidade absolutamente surpreendente. Ringo poderia ter se reinventado aqui como cantor country num ambiente de rock and roll, mas aparentemente jamais se levou tão a sério assim. Talvez seja o disco mais subestimado entre as tantas dezenas de discos de ex-beatles. Até aqui, pode-se dizer que Ringo continuava um beatle ensaiando escapadas solo, mais ou menos como Lennon gravando com Yoko em 1968. É como se seus discos solo corressem em uma raia que não a da sua ex-banda, discos que os Beatles jamais gravariam. Um de standards, outro de country. Em Ringo, no entanto, ele parece admitir que o sonho acabou, e adentra de vez o mainstream. Conta com um auxílio realmente luxuoso: todos os ex-colegas de banda contribuíram com canções e participações no disco. Ringo é considerado universalmente o melhor disco de Starr, mas desconfio que isso só acontece porque este é um disco de rock tradicional — e provavelmente porque tem John, Paul e George dando uma ajudinha. Por isso costumam desprezar o excelente Beaucoups of Blues.

Até aqui, pode-se dizer que Ringo continuava um beatle ensaiando escapadas solo, mais ou menos como Lennon gravando com Yoko em 1968. É como se seus discos solo corressem em uma raia que não a da sua ex-banda, discos que os Beatles jamais gravariam. Um de standards, outro de country. Em Ringo, no entanto, ele parece admitir que o sonho acabou, e adentra de vez o mainstream. Conta com um auxílio realmente luxuoso: todos os ex-colegas de banda contribuíram com canções e participações no disco. Ringo é considerado universalmente o melhor disco de Starr, mas desconfio que isso só acontece porque este é um disco de rock tradicional — e provavelmente porque tem John, Paul e George dando uma ajudinha. Por isso costumam desprezar o excelente Beaucoups of Blues. Quando ninguém mais esperava nada de Ringo eis que ele se sai com um disco surpreendente. Ringo Rama é decente, dentro das limitações de Ringo, com algumas boas canções, uma atmosfera geral moderna e forte. Não é uma obra prima, obviamente, mas se sobressai de forma muito evidente na discografia de Ringo. Aqui se encontra, também alguns exemplos tardios do grande baterista que é Ringo, em faixas como Instant Amnesia. É um excelente disco tardio, de um artista que não costuma fazer excelentes discos.

Quando ninguém mais esperava nada de Ringo eis que ele se sai com um disco surpreendente. Ringo Rama é decente, dentro das limitações de Ringo, com algumas boas canções, uma atmosfera geral moderna e forte. Não é uma obra prima, obviamente, mas se sobressai de forma muito evidente na discografia de Ringo. Aqui se encontra, também alguns exemplos tardios do grande baterista que é Ringo, em faixas como Instant Amnesia. É um excelente disco tardio, de um artista que não costuma fazer excelentes discos. McCartney

McCartney Ram

Ram Wild Life

Wild Life Red Rose Speedway

Red Rose Speedway Band on the Run

Band on the Run Venus and Mars

Venus and Mars Wings at the Speed of Sound

Wings at the Speed of Sound London Town

London Town Back to the Egg

Back to the Egg McCartney II

McCartney II Tug of War

Tug of War Pipes of Peace

Pipes of Peace Give My Regards to Broad Street

Give My Regards to Broad Street Press to Play

Press to Play Snova V CCCP

Snova V CCCP Flowers in the Dirt

Flowers in the Dirt Off the Ground

Off the Ground Na Alemanha e na Holanda, no entanto, McCartney lançou um disco diferente: Off the Ground: The Complete Works, com um CD a mais que incluía faixas inéditas e gravações do MTV Unplugged.

Na Alemanha e na Holanda, no entanto, McCartney lançou um disco diferente: Off the Ground: The Complete Works, com um CD a mais que incluía faixas inéditas e gravações do MTV Unplugged. Flaming Pie

Flaming Pie Run Devil Run

Run Devil Run Driving Rain

Driving Rain Chaos and Creation in the Backyard

Chaos and Creation in the Backyard Memory Almost Full

Memory Almost Full Kisses on the Bottom

Kisses on the Bottom New

New Egypt Station

Egypt Station McCartney III

McCartney III Eram elas as flores mais populares, aquelas que encontrávamos em qualquer lugar, em qualquer muro ou grade, qualquer parque. Ninguém, no entanto, as chamava por esse nome, e eu mesmo tive que procurar nas internets da vida para saber qual o seu nome oficial. Em vez disso, o nome nas bocas das pessoas era o popular: graxeira. Eram chamadas assim, dizem, porque nos tempos dos já mortos os estudantes pobres davam brilho a seus sapatos — ainda se usava sapatos nas escolas, quem diria — esfregando suas pétalas neles. Mas disso eu só soube depois. O que eu sabia, ainda criança, é que bastava puxar o tubo estaminal da flor para poder sugar,junto ao ovário, o seu néctar.

Eram elas as flores mais populares, aquelas que encontrávamos em qualquer lugar, em qualquer muro ou grade, qualquer parque. Ninguém, no entanto, as chamava por esse nome, e eu mesmo tive que procurar nas internets da vida para saber qual o seu nome oficial. Em vez disso, o nome nas bocas das pessoas era o popular: graxeira. Eram chamadas assim, dizem, porque nos tempos dos já mortos os estudantes pobres davam brilho a seus sapatos — ainda se usava sapatos nas escolas, quem diria — esfregando suas pétalas neles. Mas disso eu só soube depois. O que eu sabia, ainda criança, é que bastava puxar o tubo estaminal da flor para poder sugar,junto ao ovário, o seu néctar.